Алексей Дмитриев источник 25 мая 2020 года

История вопроса.

Хотя с 2000-х годов законодательство РФ с каждым годом все больше обслуживает интересы частного бизнеса, многое в российском праве продолжает наследовать советскому прошлому.

Изначально, в феодальную эпоху леса воспринимались как ресурс для удовлетворения личных потребностей — рубки дров, сбора хвороста, охоты и т. д. Первые попытки создать защитные леса начались в период развития промышленного капитализма, когда истребление лесов было признано угрозой безопасности развития страны сначала в проекте Лесного устава 1802 г., а затем в «Положении о сбережении лесов» 1888 г., которое ввело различные виды защитного леса, где хозяйственная деятельность была ограничена. Как отмечает автор работы «Лесное законодательство в дореволюционной России: историческая правопреемственность и эволюция», С.С.Сутягин , «несмотря на широкое распространение и крепкие устои частной собственности, политика государства, действовавшего в интересах общества, благосклонно воспринималась населением страны, а действия частного лесовладельца, направленные на получение быстрой прибыли от лесов, чаще воспринимались негативно».

В советский период был снят главный источник противоречий, возникающих в лесном хозяйстве — противоречие частного интереса собственника с интересами общества. Статья 6 Конституции 1937 года ясно говорила, что леса являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. Это же положение было воспроизведено сначала в основах земельного законодательства 1968 г., в затем в Лесном кодексе РСФСР 1979 г., статья 3 которого устанавливает, что леса состоят в исключительной собственности государства и предоставляются только в пользование. Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной собственности на леса, запрещаются.

Важным достижением советского периода, имеющим прямое отношение к событиям нынешнего времени, стало создание Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) вокруг Москвы, основы которого были заложены постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. № 1433 и отдельно закреплены в постановлении Совмина СССР от 14 сентября 1948 г. № 3431. Основа статуса ЛПЗП сводилась к простой формуле: «Запретить на территории лесов лесопаркового защитного пояса г.Москвы всякое строительство и размещение предприятий, учреждений и организаций». Чтобы понять назначение такого пояса, надо учесть, что постановление Совнаркома СССР и ЦК КВП(б) 1935 г. было посвящено Генеральному плану Москвы, то есть, являлось одной из мер обеспечения сбалансированного долгосрочного развития столицы. Именно для сдерживания бесконтрольной застройки, уравновешивания урбанизации и потребовалось создание такого зеленого пояса.

Успешный опыт создания ЛПЗП Москвы было решение распространить на другие города — в разгар Великой Отечественной войны, 23 апреля 1943 года, Совнарком принял постановление N 430, которым разделил все леса лесного фонда на три группы не по территориальному, а по функциональному признаку. К первой группе отнесли леса госзаповедников, почвозащитные, лесозащитные и курортные, леса зеленых зон вокруг промышленных предприятий и городов, а также ленточные боры в Западной Сибири и степные «колки» (пункт «а» статьи 1), причем согласно пункту «а» статьи 2 в лесах первой группы допускали только рубки ухода за лесом, санитарные рубки и выборочные рубки перестойного леса, запретив сплошные рубки всех видов.

Совпадением это кажется только на первый взгляд — Великая Отечественная, а точнее даже, оборона Москвы показала, что леса предоставляют городу защиту не только в экологическом, но и в военном аспекте: немаловажной частью защиты советской столицы от войск Вермахта стал тот самый Химкинский лес, где в 2010-2012 году местные жители бросались под тракторы и получали побои от наемных охранников.

Первый серьезный удар по системе охраны лесов был нанесен в 1992 г. при проведении приватизации. Сталинская конституция, советское земельное и лесное законодательство допускали предоставление колхозам лесов в бессрочное пользование. Когда происходила приватизация колхозов и совхозов, обычно на выходе получалось две группы земель — сельскохозяйственные угодья, которые немедленно переводилось в частную собственность, и колхозные леса, земли которых закреплялись в бессрочном пользовании.

Хотя реформы 1993 года предполагали инвентаризацию земельного фонда РФ, фактически сделано этого не было: чиновники жаловались на размеры страны, нехватку денег и другие, ещё менее убедительные причины. Более вероятно другое объяснение: инвентаризация не была выгодна капиталистам, которые увлеченно были заняты переделом имущества, доставшегося с советских времен. Едва ли им было выгодно, чтобы земли, которые могут быть просто «плохо лежащей», «ничейной» собственностью, которую можно свободно приватизировать и перепродавать, сохранили сведения о былом правовом статусе и назначении.

«Лихие нулевые» и «лесная амнистия»

Рыночная логика, прикрытая лозунгами о неэффективности государственного управления, была положена в основу земельной реформы 2004 года и введения государственного земельного кадастра. Принципом нового земельного законодательства был учет земель в заявительном порядке. Кто документы подал — тот и молодец, а кто не заинтересован в регистрации права — тому его и не зарегистрируют. Разумеется, что выиграли от этого бизнесмены и разбогатевшие на госслужбе чиновники — словом, все, кто имел возможность купить крупный участок земли в лесу и «уладить» проблему с запретом на оформление в собственность государственного леса.

Так родилась излюбленная коррупционная схема второй половины 2000-х — оформление бывших колхозных лесов в собственность как земель сельхозназначения. При этом в новых документах записи о лесе просто не воспроизводили. Затем следовала не менее хрестоматийная схема — сельхозземли комиссия чиновников признавала малоценными и переводила хоть под промышленную, хоть под жилую застройку. Жертвами таких манипуляций становились леса бывших защитных поясов и колхозные леса вблизи городов — там, где застройка в лесу или на месте леса была интереснее всего бизнесу.

Такие земельные махинации в 2000-х достигли колоссальных масштабов. Например, в Рузском районе Московской области, где и сейчас продолжается расхищение бывших колхозных лесов, следствие в 2012 г. выявило, что по поддельным документам 1990-х годов было украдено 25 тыс га сельскохозяйственных земель. Именно тогда обрел скандальную известность фигурант уголовного дела, будущий «православный бизнесмен» и аграрный магнат Василий Бойко. Коммерсант, отрастивший бороду и начавший подражать поведению набожного купца дореволюционной России, вышел под залог в 50 миллионов, а глава районного комитета по земельным ресурсам Валерий Иванов и замглавы районной администрации Максим Мирошкин отправились за решетку. Подробнее о проблеме «колхозных лесов».

Вопиющий случай попытки приватизировать 22 тысячи гектаров лесов бывшего колхоза «Алеховщина» под Санкт-Петербургом описала в своей статье «Новая газета» . Эти же махинации были проделаны и с землями национального парка «Валдайский». Словом, схема вполне типичная.

Бесконтрольное расхищение лесов стало вызывать ощутимое недовольство граждан, и, один за другим, начались крупные конфликты с лобовыми столкновениями протестующих, сотрудников наемных ЧОПов и полиции. Вскоре отдельные группы экологического протеста, возникавшие в период наиболее активной борьбы с уничтожением пригородных лесов, стали создавать общественные организации. Среди них появились профессиональные юристы и опытные политические организаторы, способные поддержать судебный иск кампанией общественного давления на представителей правящего класса. Это позволило одерживать победы даже в не славящихся справедливостью российских судах.

Со стороны экологов в 2015 г. поступило предложение сбалансировать ситуации при помощи частичного воссоздания защитных поясов — проект был активно подхвачен ОНФ и получил название «Зеленый щит». Проект получил немалую поддержку со стороны общественных движений, и стал одним из редких случаев, когда инициатива, прошедшая голосование на созданном властью портале РОИ, получила практическое воплощение.

Тем не менее, как только законопроект попал в Госдуму, его сперва попытались похоронить в ящиках столов, а когда не получилось и это, в процессе редактуры изменили изначальный проект. Лесопарковые зеленые пояса, создание которых вокруг городов теперь предусмотрено статьей 62.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», хотя и не дают полной гарантии защиты лесов, не усиливают охранный статус государственных лесов, заповедников и нацпарков, содержат одно принципиальное положение — позволяют придавать хотя бы какой-то охранный статус природным территориям, которые не входят ни в одну из охраняемых категорий. Тем самым территориям, которые попытались «потерять» реформаторы 1990-х и 2000-х.

Ответный удар правящего класса был нанесен, что называется, с открытым забралом: хотя идея и инициатива «Зеленого щита» пришла из наиболее страдающего от коммерческой застройки лесов региона, Московской области, именно там-то создание защитного пояса и не начато до сих пор. Более того, одновременно с законом о создании ЛЗП из Московской области была пролоббирована другая законодательная инициатива — «лесная амнистия». Печально известный 280-й федеральный закон позволяет вывести из Государственного лесного реестра земли на том основании, в Государственном реестре недвижимого имущества — бывшем земельном кадастре — на том же месте уже зарегистрирован земельный участок под другие, не связанные с лесом нужды. Проще говоря, принцип «кто первый встал — того и тапки», по которому проводилась реформа 2004 г., получил продолжение: «а если по документам выходит, что тапки не только ваши, но вы успели оформить их — то тапки ваши».

Законопроект вызвал бурю возмущения среди активистов, и даже свел в одних окопах ярых оппозиционеров с представителями президентского «Народного фронта». Достаточно сказать, что именно из-за «Лесной амнистии» впервые в истории Государственной думы законопроект докладывали две разные группы — депутаты так и не сумели договориться о едином мнении касательно закона. Негативный отзыв, указывающий на коррупциогенность, дало ФСБ. И тем не менее, «лесная амнистия» была принята 29 июля 2017 года, — года, который, что символично, Путин объявил «годом экологии».

Неофициальным лицом кампании за «лесную амнистию» стал яркий представитель современных российских капиталистов, выходец из крупного бизнеса губернатор Андрей Воробьев. Свою позицию о проблеме интересов бизнеса и охраны окружающей среды он емко выразил в фразе «журавлями сыт не будешь», когда публично отчитывал талдомского главу за то, что он не способствует застройке земель «Журавлиной родины» – охраняемого ЮНЕСКО природного комплекса.

Не менее емко и честно сформулировал Воробьев и подход, который современные либеральные власти исповедуют в отношении земель: «девиз простой – должен работать каждый клочок земли». При этом «работа» понимается очень узко, в строго экономическом ключе: то, что приносит прибыль. В этой либеральной модели «неработающими» оказываются защитные леса первой категории, чье единственное назначение, даже по действующему Лесному кодексу, — в обеспечении экологической устойчивости территорий и здоровья граждан.

Работают ли леса первой категории? Да, безусловно: они позволяют людям сохранять трудоспособность, восстанавливать силы. Хотя экологические функции леса трудно перевести в монетарные показатели, такие данные тоже есть: по разным оценкам, ежегодные экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды, составляют 4 — 6% ВВП.

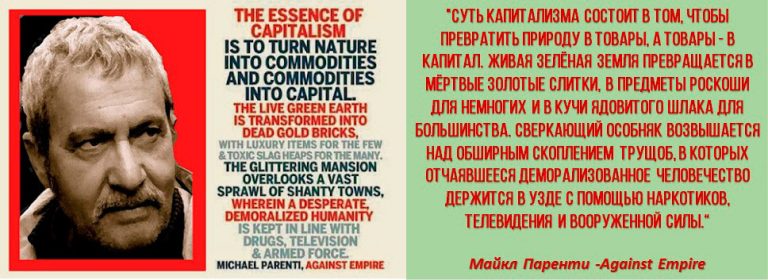

Но здесь мы и обнаруживаем фундаментальное противоречие, которое было очень актуально в 19 веке, почти отсутствовало в советский период и приобрело остроту сегодня. Противоречие между интересом частного капиталиста в обогащении и интересами общества. Работа леса в экологическом смысле не приносит прямых и явных доходов в частные руки, то есть, в рыночно-либеральной системе ценностей, не является «работой», поскольку лесные территории по закону изъяты из гражданского оборота и по-прежнему находятся в государственной собственности.

Прибыль сегодня, пустыня завтра

Но и здесь начаты попытки пробить первые бреши в обороне.

Монетизировать благоприятную экологическую обстановку не то, чтобы совершенно было невозможно: редко какой жилой комплекс сейчас не имеет в своем названии «Грин» или «Парк» и не бравирует близостью к лесу. Действительно, такие маркетинговые ходы приносят определенные прибыли, но контингент покупателей элитных коттеджных поселков на месте леса или комфортного жилья очень ограничен. Поэтому мастодонты строительного рынка прекрасно знают, что гораздо больше и вернее можно заработать на строительстве «человейников» без оглядки на близость леса и живописные виды. Очень наглядно этот контраст показал небезызвестный блогер Варламов в своем сравнении экспериментального района низкой плотности застройки Куркино на севере Москвы и района Новокуркино в Подмосковье, который возводит на волне славы Куркино печально известная компания «ПИК» .

Иными словами — бизнес интересуют не абстрактное повышения доходов в долгосрочной перспективе от продаж более престижного и комфортного жилья; интерес представляет извлечение максимальной прибыли из каждого квадратного метра земли сейчас, сегодня, в как можно больших объемах. И. В. Шутов в книге «Остановить деградацию лесного хозяйства в России» очень метко сравнивает обращение бизнеса с лесами с добычей полезных ископаемых. Вместо того, чтобы целенаправленно выращивать и восстанавливать промышленные леса, тем самым обеспечивая стабильный и постоянный доход, бизнес предпочитает вырубать подчистую, вычищать до последнего даже недостаточно подросшие деревья, оставлять после себя лысую землю, а затем искать новое «месторождение древесины», которое можно так же выбрать без остатка.

То же самое справедливо в отношении других способов использования земель. Например, вместо того, чтобы построить в городском районе один магазин и затем развивать его доходность, строят десять одинаковых по ассортименту. Вместо одного качественного жилого района с его дальнейшей реконструкцией по мере надобности — кварталы и кварталы «человейников», в которых зачастую нет элементарной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, парковок.

Тем не менее, как показывает практика, именно такой способ хозяйствования оказывается более конкурентоспособен. Проще говорят, рыночек так порешал и так, в представлении буржуазной власти, каждый клочок земли «работает». При этом при капитализме рынок обязан расти и расти (до следующего кризиса, конечно): это тот самый велосипед, который не падает только пока движется.

Конечно, инвесторы могли бы вкладывать деньги в развитие регионов. Те капиталисты, которым не досталось своего куска при дележке земель в мегаполисах и пригородах, могли бы ехать «поднимать целину», благо мы по-прежнему живем в самом крупном в мире государстве. Но территории России сколько обширны, столь в большинстве своем экономически непривлекательны. Поэтому даже попытка раздать «дальневосточные гектары» частникам, чтобы собирать с земли хоть какие-то налоги, терпит фиаско. В условиях концентрации денежных потоков в крупных городах, а прежде всего, в Москве) и деградации промышленности капиталистам, занимающимся земельным спекуляциями, куда интереснее включить в оборот те пригородные земли, которые сейчас из оборота изъяты, нежели строить недвижимость там, где на неё всё равно нет спроса.

Лазейкой для таких стало положение Лесного кодекса (часть 1 статьи 40 ЛК), что леса могут использоваться для осуществления «рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности». Часть 2 той же статьи добавляет, что при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение некапитальных строений и осуществление их благоустройства.

Эта зацепка используется для того, чтобы привлекать арендаторов в леса — бизнесмен сдаёт в аренду «некапитальные» домики и прочие удобства для отдыха в лесу, государство получает налоги и арендную плату. А чиновники, разумеется, получают свою долю за то, что закрывают глаза на отход от правил. В любом случае, таким способом земля «работает» — но, по всей видимости, недостаточно.

Вообще, о порочности практики подобной «рекреационной лесной аренды» довольно подробно пишет д. э. н., проф. А.П. Петров в статье «Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности: общественное благо или «тихая» приватизация лесных земель», где подчеркивает, что ценность леса с точки зрения отдыха — его потребительную стоимость, выражаясь в терминах Маркса — образуют такие качества леса, как чистый воздух, возможность прогулок, красивые виды, наблюдение животного и растительного мира, пение птиц. Словом, всё то, что само по себе не имеет конкретного денежного выражения, меновой стоимости, и, следовательно, не может быть товаром и приносить прибыль.

При этом Конституция и Лесной кодекс (статья 11) закрепляют право каждого свободно находиться в лесах в целях отдыха. То есть, какой смысл частному предпринимателю брать в аренду территорию, которой каждый может пользоваться бесплатно, и это право не может быть ограничено по закону?

Здесь есть два ответа, на которые указывает Петров, но полезно было бы рассмотреть их подробнее и на примерах.

От рекреации к приватизации

Первый ответ — чисто коррупционный. Взял в аренду лесной участок под туризм, наплевав на закон, поставил забор, и построил «туристический домик» для себя любимого — иначе говоря, дачу. Взгляните на огромную резиденцию, настоящий дворец, который стоит в заповеднике на берегу Черного моря. Кто же в теремочке живёт? Как сообщили местные чиновники активистам Экологической вахты по Северному Кавказу, «Московской Патриархией РПЦ заключен договор безвозмездного срочного пользования (сроком на 5 лет) лесным участком земельного лесного фонда от 30.09.2010 года общей площадью 12,73 га» . Вот, что это за дворец. Вернее, не дворец, а «Патриарший и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской Православной Церкви». То есть, церковники (или отдельно взятый церковник) приезжают не отдыхать в личном имении на черноморском берегу среди заповедных земель, а работать в культурном центре.

Другой пример, но уже из личной практики. Когда мы проводили общественную инспекцию Серебряного бора в Москве вместе с активистом «Открытого берега» Сергеем Менжерицким, тяжело было поверить, что не маленьких размеров ресторан под черепичной крышей — это временная некапитальная постройка. Но по ответам проверяющих органов это именно так и получается, почти как в фильме «ДМБ», но с точностью наоборот: видишь суслика? А его нет. К слову, именно за подобную зоркость — умение разглядеть забор и дачу там, где их по документам нет, — краснодарский эколог Евгений Витишко получил три года реального тюремного срока.

Разумеется, не заметить что-то настолько огромное, как частная резиденция посреди леса, проверяющие органы не могут — особенно, когда им на это усиленно указывают. Отсюда следует вывод, что работает неофициальный рынок капиталистического общества, именуемый коррупцией, его невидимая рука строчит отписки и закрывает людей по тюрьмам.

Но есть и второй, менее криминальный (хотя это как посмотреть) интерес арендатора брать в пользование лесной участок под рекреацию. Для того, чтобы понять его сущность, полезно разобраться, что такое аренда.

Закон (статья 606 ГК) определяет аренду как временное возмездное владение или пользование чужим имуществом. При этом предполагается, что аренда имеет конкретный срок, по истечении которого арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил (с учетом нормального износа) или в состоянии, обусловленном договором (статья 622 ГК). Т. е., если ты арендуешь участок в лесу и поставил там туристический домик, то по истечении аренды изволь его убрать и сделать всё, как было. Либо, если это было оговорено, вернуть вместе с домиком, прав на который в любом случае лишаешься.

Но на практике есть два нюанса. Во-первых, договоры аренды обычно заключаются сроком аж на 49 лет. Т. е. на свой век пользоваться арендованным хватит. Во-вторых, и по истечении срока договора арендатор вовсе не обязан немедля садиться на чемоданы. Статья 621 ГК говорит как раз об обратном: часть 1 устанавливает, что, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Часть 2 той же статьи добавляет, что, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610).

То есть, по истечении срока аренды арендатор совершенно не обязан стоять с вещами на выход. Но аренда есть аренда: договор можно в любой момент расторгнуть, а чужое имущество в пользовании — всё равно чужое имущество. Его нельзя просто так переделать, перепрофилировать, продать, а за его порчу арендатор несёт ответственность.

Поэтому и существует священная корова капитализма — частная собственность, и плох тот арендатор земельных участков, который не хочет их приватизировать.

Собственно говоря, именно поэтому в 2014 году и появилась скандальная инициатива депутата Госдумы Тарасюка о том, чтобы разрешить арендаторам приватизировать лесные участки. Как пишет (в абсолютно либертарианской манере) депутат в пояснительной записке, «у арендатора нет стимула к должному контролю за сохранением ландшафтов, флоры, фауны и почв в долгосрочной перспективе, поскольку договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности является срочным договором».

Но практика, на беду либертарианцам, показывает обратное: получив в собственность земельный участок, предприниматель стремится использовать его не максимально благоприятным для окружающей среды способом, а тем способом, который принесёт наибольшие прибыли и позволит выдерживать конкуренцию. Поэтому, например, на месте подмосковных лесов, приватизированных через «лесную амнистию» или ещё менее законные схемы, появляются свалки, песчаные карьеры и жилые дома.

Инициатива Тарасюка встретила резкую и основанную на опыте критику со стороны руководителя российского отделения «Гринпис» Михаила Крейндлина, и умеренно-скептические замечания председателя областного лесхоза Александра Жукова, что само по себе показательно. И широкая общественность, и экспертное сообщество тогда обрушили на законопроект такой шквал критики и протеста, что он был отозван самим же депутатом.

Но идея осталась. Более того, люди опытные уже тогда предположили, что это была своего рода разведка боем, и, видимо, её результаты правящий класс не удовлетворили. Следующая пробная вылазка была совершена в 2016 году, причем на этот раз срок, по истечении которого упомянутый ранее депутат предлагал разрешить приватизацию, был уже не 15, а 10 лет. При этом одновременно с новым законопроектом была внесена инициатива, которую на первый взгляд иначе, как психоделической, назвать нельзя:

«Учитывая растущую потребность в отдыхе внутри страны, связанной, прежде всего, с международными факторами, осложняющими зарубежный туризм, необходима четко регламентированная процедура отдыха граждан в лесах.

Данный законопроект создает дополнительные стимулы для экологически безопасного развития инфраструктуры на лесных участках и способствует дополнительному контролю для самого пользователя, осуществляющего рекреационную деятельность.

<…> в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности на лесных участках, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, <…> доступ на такие участки осуществляется при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего его личность» .

Впрочем, и этот законопроект вида «если не хотите отдавать в собственность, то хоть ограничьте свободный проход на общественный лес» Тарасюк тоже снял.

И новый заход, гораздо более техничный и аккуратный, сделало уже само Правительство России в виде законопроекта, который стал предметом этой статьи.

Законопроект

№ 793310-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры»

В отличие от неуклюжих попыток г-на Тарасюка, этот законопроект действует тонко и, как это бывает в юридических документах, добавляет одно слово, переворачивающее смысл.

Вот так выглядит начало статьи 21 Лесного кодекса сейчас:

«Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для»

а вот так, не трогая остального содержания, предлагает изложить ту же часть Правительство:

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются при использовании лесов в целях»

А дальше включаются следующие правовые механизмы:

- пунктом 5 части 1 статьи 1 Земельного кодекса установлен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- часть 1 статьи 39.20 Земельного кодекса говорит, что, если иное не установлено настоящей статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках;

- часть 3 статьи 28 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 N 178-ФЗ развеивает последние сомнения:

«Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.»

Иными словами, когда чиновники заключают от имени государства или от имени органов местного самоуправления договор аренды участка, например, под строительство магазина, все участники процесса — должностные лица, застройщик, местные жители, — прекрасно понимают, что делается это для последующей приватизации. Причем построенное в период аренды здание можно снести, и выстроить вместо него уже на участке в собственности практически что угодно — хоть бар вместо социальной аптеки, хоть ЖК вместо детского сада.

С точки зрения закона сделка, направленная на прикрытие другой сделки — например, аренда, маскирующая продажу в собственность — является притворной и подлежит признанию незаконной. Но это один из тех аспектов нашей жизни, на который буржуазные проверяющие органы едва ли когда-либо обратят внимание, поскольку такая продажа в собственность земель в населенных пунктах — одна из основ, на которых либеральные реформаторы целенаправленно строили жизнь в нашей стране после 1991 года.

Внимательный читатель заметил, что во всех процитированных нормах есть одна и та же оговорка: «если иное не предусмотрено федеральным законом». Юридически подкованный оппонент немедленно скажет, что по взаимосвязанным положениям пункта 2 части 5 статьи 27

(«ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки: … из состава земель лесного фонда»)

и части 2 той же статьи

(«земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами»)

капитальная постройка на территории государственного лесного фонда, на лесном участке, взятом под рекреацию, не может послужить основанием для приватизации земельного участка.

Но и здесь есть несколько нюансов. Прежде всего — и это, видимо, первая подлинная задача, на которую направлен законопроект — капитальных построек на взятых в аренду лесных участках и так хватает. Любимый бизнесом принцип «главное ухватить — а там уж пусть попробуют отобрать» применяется в полной мере. Пользуются такие арендаторы и тем, что законодательство сейчас хотя и содержит определение объекта капитального строительства:

«Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)» (Градостроительный кодекс, статья 1, пункт 10)

Но вот однозначных и ясных критериев, по которым тот или иной объект является либо не является капитальным, законодательство не содержит — это должны определять специальные комиссии или суд. Обычно идут от противного — капитальное то, что не является линейным объектом:

«линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения», п. 10.1 той же статьи

либо не является некапитальным объектом:

«строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)» п. 10.2 там же

Упомянутый ранее Михаил Крейндлин в интервью «Коммерсанту» об этом законопроекте говорит: «Бывают случаи, конечно, что строят на свайном фундаменте трехэтажный дом и в суде пытаются доказать, что это некапитальное строительство. Бывает, что суд соглашается».

Последствия признания объекта капитальным на землях лесфонда сейчас — весьма неприятный для собственника результат, поскольку согласно статье 51 Градостроительного кодекса на строительство капитальных объектов в обязательном порядке нужно разрешение на строительство. В противном случае это самовольная постройка, которая в силу статьи 222 Гражданского кодекса подлежит сносу за счёт средств, так сказать, автора.

То есть, при нынешнем положении дел любители коттеджей на лесфонде имеют следующую ситуацию: при претензиях со стороны проверяющих органов нужно либо сразу за взятку договариваться, чтобы орган усмотрел какой-нибудь трехэтажный кирпичный дом с подвалом некапитальной туристической халупой, в которой гражданин отдыхает на правах палатки, только благоустроенной, либо доказывать то же самое в суде — с перспективой лишиться имущества, а взятки у судей, надо думать, выше. И это если не брать ситуацию, когда за лесную хижину какого-нибудь работника администрации, начальника полиции или прокурора не взялись упрямые экологи, местные жители, борцы с коррупцией, въедливые журналисты и особо неподкупные госслужащие — а то и все они сразу.

Допуская капитальное строительство в лесу, законопроект также вносит изменения в Градостроительный кодекс, прямо предусматривая выдачу разрешений на строительство таких объектов — то есть, если двигаться по заложенному порядку, угроза попасть под самострой и снос значительно снижается. Но по-прежнему запрещена приватизация земельного участка в лесу.

Здесь важно не забывать, что лес может располагаться не только на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий. Например, больной темой для современной России (в особенности, Подмосковья) являются так называемые городские леса, которые находятся на землях поселений. Институт городских лесов было решено создать с новой редакцией Лесного кодекса в 1997г.: по замыслу законодателя (по крайней мере — в публичной риторике) государство плохо сохраняет леса, поэтому леса возле населенных пунктов можно передать местным администрациям для содержания и охраны. При этом если территорию уже включили в населенный пункт, но местная администрация не успела (или не захотела) оформить её, как лес, что получается? Совершенно верно: новенькая ничейная территория «земель муниципального образования», где тут же стали расти жилые дома, торговые центры и начальнические коттеджи.

Оргию разорения колхозных лесов государство попыталось прекратить после 2007 года, прокуратуры провели через суды иски о незаконности бездействия администраций, не проведших учет городских лесов. Для всяких местных глав, начальников земельных комитетов и прочих любителей спекулировать госимуществом (а городской лес не переставал им быть) на горизонте забрезжила угроза уголовного дела и срока — что, впрочем, для них привычная, можно сказать, неотъемлемая часть трудового процесса.

Что дальше?

Так и пришлось бы целой армии бюрократов, разбазаривших государственный лес, сушить сухари, если бы не лесная амнистия. Теперь же и вовсе получается, что, построив на территории городского леса, скажем, магазин по продаже туристических палаток или шезлонгов (чем не рекреация) или капитальное кафе-шашлычную, участок можно смело приватизировать, чай не лесфонд, и дальше уже хозяйничать на широкую ногу, как полноправный хозяин.

И не надо обманываться мнимыми ограничениями на перевод земли под жилищное строительство и то, что граждане могут пребывать в таких зданиях только временно. «Конечно, временно: езжу на работу, в театр, на рыбалку и в гости,» — скажет вам такой домовладелец, а что же до жилого или нежилого назначения — в России сложилась устойчивая практика стоить на землях для деловой застройки (грубо говоря, офисов) так называемые апартаменты. И сдавать такие апартаменты внаем. По сути, это то же самое жилье, только с меньшим количеством прав для жильца — но иные люди в условиях высоких цен и безработицы в регионах согласны жить хоть в конкуре, лишь бы возле большого города. Собственно, именно поэтому уже упомянутый благодетель, Правительство России, на этот раз в лице Минстроя, который раз пытается провести закон о приравнивании апартаментов к жилью. Поэтому даже 9-этажка на землях лесного фонда вполне может сойти за туристические апартаменты, с перспективой легализации в случае, если шаловливые ручки законодателя продолжат творить в заданном направлении.

Но и таких ухищрений не потребуется, если шаловливые ручки законодателя реализуют другую давнюю, одиозную, хорошо известную специалистам инициативу об упразднении такого понятия, как категория земель. Глава департамента недвижимости Минэкономики Алексей Бутовецкий в прошлом году уже поделился с журналистами информацией о том, что правительство в ноябре 2018 года разработало «дорожную карту» новой земельной реформы, краеугольным корнем которой станет отмена деления земель по категориям.

Но если посмотреть текущую судебную практику, то мы увидим, что очень часто категория земли выступает аргументом, после которого суду можно уже ничего не внушать и не пояснять: если лесфонд, то неположенных для леса объектов и участков под такие объекты быть не может никак. Встать, суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Вот один из редких и счастливых примеров такой практики.

О том, что деление земель по категориям сдерживает хищническую жилищную застройку, плакал крокодиловыми слезами в интервью один из профессионалов в деле земельных манипуляций. Аргументация до боли знакомая: столько земли вокруг городов простаивает, а строить жилье не дают. Земля «не работает».

Те отважные и выносливые люди, которые сумели дочитать текст до этих слов, вероятно, задавались уже вопросом, зачем было давать исторический экскурс и вообще ходить вокруг да около перед разбором собственно законопроекта.

А дело в том, что рассмотрения этого законопроекта в контексте предыдущих и уже анонсированных властью инициатив, подогреваемых «экспертными мнениями» земельных дельцов, трудно оценить масштабы угрозы и замысел, который может быть скрыт в законопроекте. Те ничтожные ограничения, которые заложены в законопроекте — запрет на приватизацию земель категории лесфонда, запрет на дома жилого назначения с постоянным проживанием и т. п. не только (в случае последних двух) крайне относительны, но и в перспективе могут вообще потерять всякий смысл — а вот допущение останется.

Опыт жизни и правозащитных трудов, в том числе, судебных баталий после введения «лесной амнистии», однозначно показал: не так страшен сам закон, как страшна его политическая подача.

Если вчитаться, то даже «лесная амнистия» не так уж даёт вольности с легализацией наворованных отдельными спекулянтами лесных участков. Но многие суды, прокуроры, полиция и лесничества вчитываться и не стали. Им достаточно слова амнистия. Значит, можно. Не нужно иметь особый дар предвидения, чтобы сказать — правоприменительная практика законопроекта в случае принятия тоже будет основываться скорее на политическом контексте, чем на непосредственных нормах. «Капитальное строительство в лесу допускается» — вот единственная часть, в которой закон будет исполняться наверняка, чего не скажешь о сдерживающих нормах.

Немало такому положению вещей способствует то, как пишутся сейчас подобные законы — с каким огромным количеством оговорок, допущений, выражений вида «кроме предусмотренных законом случаев», «за исключением ситуаций». Хотя и Конституционный, и Верховный Суды вполне означально высказывались, какими коррупционными последствия грозят такие формулировки. Но законотворчестао у нас, по традиции, что дышло.

Но вернёмся к самому законопроекту. Одна из больных тем современного сохранения лесов — сплошные рубки. И не без оснований! Упоминавшийся в начале этого текста Шутов в книге о деградации лесного хозяйства очень обстоятельно описывает ухищрения, на которые идут капиталисты, чтобы заготовить для продажи древесину. На территории защитных лесов, где в принципе запрещена промышленная заготовка леса, таким инструментом стали мнимые «санитарные рубки»:

«Как можно видеть, казалось бы, несерьезная причина в виде применения неправильно толкуемых терминов о рубках леса позволяет лесопользователям (с благословения парламента!) получать древесину бесплатно, до наступления официального возраста главной рубки, и даже там (например, в лесах I группы), где сплошные рубки главного пользования обычно не проводят»

И действительно — например, в подмосковном Раменском, где проходили так разрекламированные губернатором Воробьевым санитарные противокороедные рубки, активисты обнаружили лесопилку, а в сети — объявления о продаже пиломатериалов.

При этом журналисты «МК» обоснованно заметили, что даже если бы короеда не было, чиновникам пришлось бы его придумать — речь идет о расследовании о связях руководства лесхоза с директором лесопилки. Это объясняет, почему здоровый берёзовый лес проходит, как короедный ельник.

В логике современной неолиберальной российской власти трудно понять, чем недовольны люди: лес превращают в товар, шестеренки экономики вращаются, земля работает.

Как она заработает в случае принятия Законопроекта, нетрудно увидеть, прочитав то, как Законопроект предлагает изложить часть 3 статьи 21 Лесного кодекса:

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, используются в первую очередь земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления, а также земли, занятые лесными насаждениями, указанными в части 3 статьи 29 настоящего Кодекса.

Статья 29 регулирует промышленную заготовку леса, а часть 3 говорит, что для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. Но обратить внимание следует именно на лесовосстановление. Законопроект говорит нам: вместо того, чтобы вести лесовосстановление на таких территориях, они должны в преимущественном порядке использоваться для капитальной застройки коммерческими зданиями, приносящими доход арендатору леса. Будет ли арендатор стремиться восстановить лес на месте рубок, как нам обещают авторы законопроекта, или построит капитальные «туристические» здания — вопрос риторический.

Заключение

Пожалуй, основной смысл, который закладывали авторы в Законопроект, состоит в том, чтобы пробить хотя бы маленькую брешь в созданном ещё советским законодательством запрете на капитальное строительство в лесу. Дальше уже эту брешь можно будет расширять до бесконечности, поскольку снятие охраны с леса, вовлечение пригородных защитных лесов в оборот — не только объективный интерес, но уже и объективная потребность капиталистов, руководящих нашим государством, в условиях, когда рынок достиг пределов роста.

В рамках капиталистической модели общества, возводящей в ранг идола рентабельность и инвестиционную привлекательность, защита лесов, даже если она будет происходить исключительно успешно, будет лишь временными тактическими победами, замедляющими, но не обращающими вспять процесс перемалывания природных ресурсов — основы жизни народов, согласно Конституции — в прибыли крупного финансового капитала.

В то же время, это не означает, что следует признать такую борьбу бессмысленной и оставить попытки охраны лесов до момента, когда произойдет смена общественного строя и прекратится диктатура финансового капитала.

В настоящее время объективной потребностью является организация согласованной и многоплановой кампании защиты лесов, противодействия принятию этого и других разрушительных законопроектов, но для эффективности такой кампании, помимо эффективной юридической и политической, организаторской работы, необходим чёткий ориентир, относительно которого следует сверять направления и характер деятельности.

Таким ориентиром должно быть понятие общественной собственности, укрепление института общественной собственности и последовательное отстаивание идеи того, что сохранение и создание общественной собственности имеет безусловный приоритет над правом отдельных лиц на обогащение.

В противном случае наша деятельность будет отрицать сама себя.

Алексей Дмитриев источник

Зиму 1941 г. наши соотечественники встретили в отчаянной борьбе против фашистских оккупантов. Армия Третьего Рейха и его союзников оставляла после себя сожжённые села, уничтожала мирных жителей Советского союза. В это время в концентрационных лагерях на советских военнопленных и арестантах ставили медицинские эксперименты и заставляли до полного истощения работать на частных заводах, питавших немецкую фашистскую машину.

Зиму 1941 г. наши соотечественники встретили в отчаянной борьбе против фашистских оккупантов. Армия Третьего Рейха и его союзников оставляла после себя сожжённые села, уничтожала мирных жителей Советского союза. В это время в концентрационных лагерях на советских военнопленных и арестантах ставили медицинские эксперименты и заставляли до полного истощения работать на частных заводах, питавших немецкую фашистскую машину.

Планы гитлеровцев предусматривали, что от всего населения СССР должно было выжить не более 20-30 миллионов, необходимых для обслуживания новых господ. Остальным была уготована смерть от оружия или от голода, который фашистские власти предусмотрели в рамках экономического плана 23 мая 1941 г… — читать дальше в источнике https://www.facebook.com/groups/1749293792027681/permalink/2838210823135967/

Так не ЗАПРЕЩАЕТСЯ, а

C 1 января 2022 г. изменяется порядок вывоза из России отдельных видов необработанной и грубо обработанной древесины — https://www.economy.gov.ru/material/news/c_1_yanvarya_2022_g_izmenyaetsya_poryadok_vyvoza_iz_rossii_otdelnyh_vidov_neobrabotannoy_i_grubo_obrabotannoy_drevesiny.html

ПРИМЕЧАНИЯ: