В данной статье планирую собирать материалы о создании как атомной бомбы, так и вообще о проекте(ах) атомной промышленности. В т.ч. материалы и взгляды, отличающиеся от «привычных»…

Об экологических последствиях создания атомной промышленности

Рассказ о первой в России радиационной катастрофе, как продолжении событий, показанных в сериале «Бомба», премьера которого прошла недавно на телеканале «Россия-1».

Об экологических последствиях создания атомной промышленности

Следствия атомного проекта, созданного в США и СССР — глобальное поражение планеты радиоактивностью, пандемия рака, сотни тысяч смертей не только среди японцев, но и среди создателей бомбы.

Владимир Губарев — «Ядерные Бермуды СССР»

Известный журналист и писатель Владимир Губарев побывал там, куда простым смертным «вход воспрещен». Чтобы посетить закрытые города, требуется высшая форма допуска. У Владимира Губарева допуск к секретам государства есть давно, поэтому то, о чем он будет рассказывать и что покажет в новом документальном цикле на «Правде.Ру» — уникально.

Ядерные Бермуды СССР. 1-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 2-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 3-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 4-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 5-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 6-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 7-я серия

Ядерные Бермуды СССР. 8-я серия

Владимир Губарев раскрывает тайны атомной гонки между СССР и НАТО. Была ли возможна атомная война? Как удалось удержать мир на краю пропасти? Какой подвиг совершили наши ученые? И почему закрытые научные города так и остались тайнами СССР — смотрите в новом фильме Владимира Губарева «Озерск. Атомное сердце России».

Озерск. Атомное сердце России. Часть 1

Озерск. Атомное сердце России. Часть 2

Озерск. Атомное сердце России. Часть 3

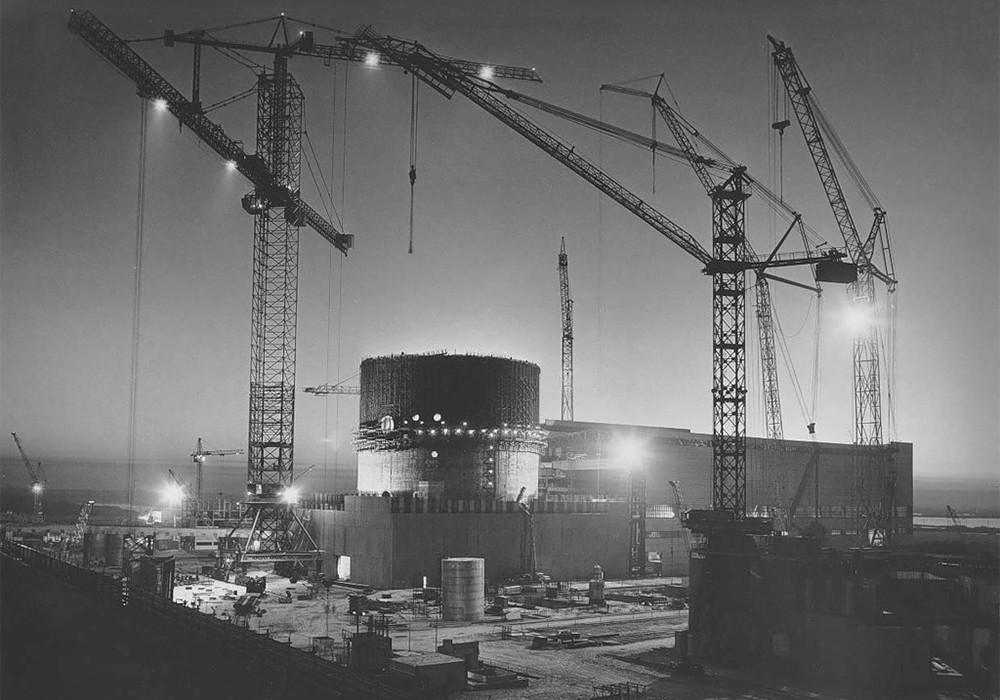

Призраки атомной энергетики: недостроенные АЭС России

Суммарная мощность АЭС России могла быть в полтора раза большей, если бы проекты по строительству ряда новых станций не были заморожены к концу восьмидесятых годов, вскоре после Чернобыльской катастрофы. Сейчас в стране действуют десять АЭС, а возведение ещё шести объектов ядерной энергетики, доведённых в своё время до высокой степени готовности, было прекращено. Представляем вашему вниманию несколько историй о российских АЭС, которые успешно строились, но так никогда и не были запущены.

Башкирский проект стоимостью $800 млн

В 1980 году по решению правительства СССР стартовало строительство Башкирской атомной электростанции с начальной мощностью в 4 ГВт и возможностью её наращивания до 6 ГВт. Одновременно строился город-спутник Агидель. По проекту, аналогичному башкирскому, создавалась действующая Балаковская АЭС, в ходе возведения которой был отработан принцип поточного строительства. На площадке в Краснокамском районе Башкирии планировалось установить четыре реактора ВВЭР-1000 с их последовательным запуском по мере возведения станции.

Место для станции было выбрано по ряду критериев, первоочередными из которых являлись наличие стабильного источника воды, соответствующие геологические условия, ветровой режим и доступность района для транспорта. К 1990 году началось строительство машинного зала энергоблока № 1 и реакторного отделения. Велись работы по возведению второго блока.

Готовность АЭС была высокой — необходимая инфраструктура была подготовлена в полном объёме — построен городок, налажена работа вспомогательных служб, появилась пускорезервная котельная. Поскольку топливо для станции к моменту остановки строительства не завозили, объект был полностью безопасен в радиационном отношении. Затраты же достигли $800 млн.

В том же году республиканские власти приняли решение прекратить реализацию проекта, поскольку, по заявлениям экологических служб, он являлся устаревшим и не учитывал возможное воздействие станции на окружающую среду. Также упоминалось о недопустимой сейсмоактивности в зоне АЭС, однако позже это было опровергнуто в результате дополнительного обследования. В 1993 году было остановлено строительство обоих реакторов. Возможно, обеспокоенность была оправданной. Напомним, Пронедра писали ранее, что угрозы аварий существуют на любой атомной станции.

Тем не менее, всего пять лет спустя парламентарии Башкортостана отменили запрет на реализацию проекта, в 2001 году на уровне правительства России было принято решение о возобновлении строительства. По выводам экспертов, башкирская площадка представляется наиболее перспективной в сравнении с остальными недостроенными АЭС. Подготовленная инфраструктура позволит застройщику сократить расходы на 20% — в пределах $200 млн.

Кабмин страны согласовал стратегию развития атомной энергетики на первую половину 21-го века, в соответствии с которой в Агидели всё же будет возведена АЭС. Станцию оснастят двумя реакторами ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт, однако место для их строительства сместится на 200 метров относительно зоны станции устаревшего проекта. Уже построенные сооружения будут выполнять роль вспомогательных. По данным «Росатома», строительство продолжится после 2020 года, поскольку до этого срока начинать работы нецелесообразно экономически. Первый блок планируется запустить в 2021 году, второй — в 2026 году.

Станция Костромская–Буйская–Центральная

В середине семидесятых годов на уровне Совмина было решено начать строительство атомной станции на территории Буйского района Костромской области, у посёлка Чистые Боры, на правом берегу реки Костромы. Впоследствии проект получил два варианта названия — Костромская и Буйская АЭС.

Предполагалось, что станция будет оснащена двумя реакторами РБМКП-2400. Уже в процессе возведения объекта проект был изменён в пользу установки реакторов РБМК-1500, затем — ВПБЭР-600 (вариант энергоблока ВВЭР-640). Работы начались в 1979 году, однако были свёрнуты после Чернобыльской катастрофы 1986 года. В 1996 году в регионе был проведён референдум, в ходе которого население высказалось против возобновления строительства станции.

В 1999 году судебные органы аннулировали решение о запрете на строительство. Спустя восемь лет областная дума отменила свои постановления, которые могли воспрепятствовать реализации проекта. Ещё через год «Росатом» направил властям региона декларацию о намерениях строительства двух энергоблоков в рамках той же станции, получившей новое название — Центральная. После проведения общественных слушаний по данному вопросу, которые состоялись в 2009 году, план сооружения АЭС был включён в схему размещения российских электроэнергетических объектов до 2020 года и с перспективой до 2030 года.

Ожидается, что АЭС будет состоять из четырёх реакторов совокупной мощностью 4,6 ГВт. Первоначально планировалось, что первые блоки ВВЭР-1200 будут запущены в 2016–2020 годах, однако намерения были пересмотрены и срок перенесли на 2021 год. Впрочем, планы не являются окончательными, поскольку в «Росатоме» сообщили об отсутствии конкретных задумок, касающихся реального строительства Центральной АЭС в ближайшие годы.

Энергия для заводов Татарстана

Руководство страны с 1978 года приступило к изучению возможности строительства атомной станции в Татарстане. Необходимость ввода крупных генерирующих мощностей была связана с запуском ряда промышленных предприятий на территории региона, в том числе «КамАЗа», «Нижнекамскшины» и Нижнекамского химического комбината. Участок для строительства был выбран в полусотне километров от Нижнекамска.

При этом учли энергетические потребности не только Нижнекамска, но и Набережных Челнов, а также Чистополя. Проект предусматривал возведение четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 совокупной мощностью в 4 ГВт. Подготовка к возведению станции началась в 1980 году, строительство первого энергоблока — в 1987 году и второго — в 1988 году. К 1990 году стартовало обустройство реакторных залов блоков № 1 и № 2, заложили фундамент для третьего реактора, однако ядерное топливо ещё не завозили.

Была обустроена вся вспомогательная инфраструктура. Готовность АЭС оценивалась в 80%. Её запуск запланировали на 1992 год. Реализации этих намерений также помешала Чернобыльская катастрофа, а точнее — реакция на неё общественности. Первые митинги против запуска станции прошли в Казани в 1987 году. По мнению активистов, последствия от возможной аварии на АЭС в регионе были бы особенно тяжёлыми, поскольку площадка расположена на слиянии крупных рек — Вятки, Камы, Волги, рядом расположен ряд населённых пунктов, крупные промышленные предприятия.

Кроме того, в случае прорыва Камской плотины возможно затопление станции. В качестве одного из доводов против строительства АЭС приводилось расположение объекта на тектоническом разломе. Под давлением сопротивления активной части населения и общественных организаций республиканское правительство приняло решение прекратить строительство станции.

О проекте вновь заговорили лишь в 2013 году. АЭС попала в перечень реконструируемых и строящихся энергетических объектов. В российском кабмине посчитали, что запуск двух реакторов типа ВВЭР-1200 к 2030 году даст возможность компенсировать энергетический дефицит на территории региона. При этом себестоимость реализации такого проекта эксперты оценили в пределах максимум $48 млрд. В 2016 году количество будущих реакторов в случае потенциальной достройки станции сократили до одного и заменили его тип на более новый — ВВЭР-1300. Тем не менее, в настоящее время вопрос возможности возобновления проекта всерьёз не рассматривается.

Крымский недострой

Крымская атомная станция строилась на берегу Акташского водохранилища, которое должно было выступить в роли пруда-охладителя. Крымский проект не был уникальным, он реализовывался в соответствии с однотипными конструкторскими решениями, применёнными при возведении Балаковской, Хмельницкой, Ростовской станций, а также чешской АЭС Темелин и станции Стендаль (ГДР).

Проектные изыскания в преддверии строительства крымского объекта начали проводиться ещё в 1968 году. Предполагалось, что АЭС обеспечит энергией территорию всего полуострова и даст толчок для развития промышленного сегмента, в том числе в машиностроительной, химической и металлургической отраслей. Согласно проекту, АЭС планировалось оснастить четырьмя реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 4 ГВт.

Строительные работы начались в 1980 году. Непосредственно возведение первого энергоблока стартовало в 1982 году, после того, как были выполнены работы по строительству городка ядерщиков Щёлкино и вспомогательной инфраструктуры, а также обустройства насыпи водохранилища. Запуск первого энергоблока был намечен на 1989 год. Станция как объект была полностью безопасна в радиационном отношении, поскольку ядерное топливо ещё не поставлялось.

Как и в большинстве других прецедентов с заморозкой крупных атомных проектов, ключевую роль в срыве строительства Крымской станции сыграла Чернобыльская катастрофа. Напомним, сейчас уже учитываются уроки не только Чернобыля, но и японской Фукусимы. Итак, в Крыму в 1987 году строительство АЭС было приостановлено. На тот момент степень готовности первого энергоблока достигла 80%, а второго — 18%. Власти страны приняли окончательное решение о полном прекращении работ в 1989 году.

В любом случае, к концу восьмидесятых годов экономическая ситуация в СССР перешла в кризисную стадию. Тогда во всём государстве спешно сворачивались все крупные строительные проекты, в том числе энергетические. В 1998–2000 годах (в этот период Крым являлся подконтрольным украинским властям) специальное предприятие «Восточно-Крымская энергетическая компания» распродавало имущество со станции.

К началу 2003 года на балансе компании осталось немного — специальный корпус АЭС, отделение реактора, мастерские, дизель-масляный блок. По неофициальным данным, в 2005 году был разрезан и продан как металлолом непосредственно реактор ВВЭР-1000. Уже после событий 2014 года, связанными с присоединением Крыма к России, новые власти полуострова издали распоряжение о размещении территории площадки АЭС индустриального парка «Щёлкино». Сохранившиеся на площадке объекты будут списаны.

Атомное отопление: несбывшиеся мечты

В 1976 году специалисты института «Теплоэлектропроект» совместно с сотрудниками института «ВНИПИэнергопром» сумели доказать экономическую целесообразность использования ядерных мощностей для теплоснабжения. Предполагалось, что внедрение ядерных реакторов для отопительных нужд позволит сэкономить мазут и газ, а также финансовые средства, которые выделяются на их доставку, улучшить ситуацию с загрязнением окружающей среды в населённых пунктах.

Эксперты пришли к выводу о том, что для удовлетворения крупных потребителей, то есть нуждающихся минимум в 2 тыс. Гкал/час (около 2,3 ГВт) тепла, возможно задействование теплоэлектроцентралей на атомной энергии, оснащённых реактором ВВЭР-1000. Для потребностей систем средней категории — от 1 тыс. до 2 тыс. Гкал/час — достаточно мощности реактора в пределах 500 МВт.

Институты рекомендовали возвести атомные станции теплоснабжения (АСТ) в 35 городах СССР, в том числе в 27 населённых пунктах в европейских регионах государства. После согласования данного вопроса с правительством атомщики принялись за разработку проектов станций. Одним из основных условий их создания являлось гарантированное обеспечение безопасности крупных городов при размещении возле них АСТ.

Для строительства первых станций были выбраны города Горький (Нижний Новгород) и Воронеж. Такое решение было связано с дефицитом теплоснабжающих мощностей в этих регионах, а также с тем, что оба населённых пункта расположены на побережьях судоходных рек — это облегчило бы транспортировку оборудования крупных габаритов, доставка которого по железной дороге проблематична. Кроме того, в Горьком находится разработчик проекта реактора ОКБМ имени И. И. Африкантова (тогда назывался просто ОКБМ), а также политехнический институт, обучавший соответствующих специалистов.

Что касается Воронежа, то в этом городе к тому времени уже работала АЭС, на базе которой велось строительство головных реакторов ВВЭР, а также работал центр подготовки персонала. В адрес правительства поступили обращения властей хабаровского, ярославского, брянского, ивановского и архангельского регионов с просьбой организовать строительство теплоснабжающих атомных станций и на этих территориях. Инициатива получила поддержку Москвы, были подготовлены обоснования, а в Архангельской области — начаты подготовительные работы.

В 1982 году стартовало возведение Горьковской АСТ, которую планировалось построить у деревни Федяково в Кстовском районе. Проект предусматривал монтаж двух реакторов АСТ-500. Один такой блок был способен обеспечить генерирование 430 Гкал/ч путём нагрева воды до 150 градусов по Цельсию под давлением в 1,6 МПа. Предполагалось, что запуск станции даст возможность закрыть три сотни городских котельных в Горьком.

Кроме того, в 1986 году был разработан проект сооружения ещё одной атомной теплоэлектроцентрали с реакторами ВЭР-1000 с целью снабжения теплом не только Горького, но и близлежащих населённых пунктов, однако эти планы так и остались на бумаге. К 1990 году АСТ была укомплектована двумя активными зонами реакторов, здания построили на 90%, установлено 70% оборудования, первый энергоблок был подготовлен к пусконаладочным работам.

Станция не заработала — с 1988 года, на фоне перестроечных событий и прогремевшей Чернобыльской трагедии, общественность активно выступала против реализации проекта. Стройку не спасло и положительное заключение МАГАТЭ от 1989 года, хотя международная организация провела экспертизу именно по требованию активистов. В 1990 году областной совет, а вслед за ним и Совмин СССР распорядились прекратить строительство. В настоящее время комплекс, с которого было демонтировано оборудование, сдаётся в аренду промышленным предприятиям. Теплоснабжение района города, который планировалось отапливать за счёт энергии атома, осуществляется при помощи множества котельных, а дефицит тепловой мощности ликвидировать так и не удалось.

Теперь вновь вернёмся в восьмидесятые, чтобы проследить судьбу несбывшегося проекта Воронежской станции. Её строительство началось в 1983 году. Место для обустройства площадки выбрали в южной части пригорода. Проект предусматривал установку реакторов, аналогичных энергоблокам Горьковской станции, но с дополнительной системой защиты от падения самолётов, которой до этого оснащались только ВВЭР-1000.

Ожидалось, что после запуска станции реакторы будут вырабатывать тепловую мощность на уровне 860 Гкал/ч, что обеспечило бы удовлетворение 29% потребностей города в теплоносителе и горячей воде. К 1990 году на площадке уже была создана необходимая инфраструктура и коммуникации. Строительные работы выполнены на 50%, доставлен полный комплект оборудования для первого энергоблока и часть элементов для второго. Была готова и активная зона.

Проекту не было суждено реализоваться — решением городских властей, принятым на основании референдума по вопросам теплоснабжения населённого пункта, строительство заморозили. С 1992 года объект перевели на режим консервации, однако в том же году и ещё два года спустя были проведены общественные экспертизы проекта, по результатам которых предлагалось всё же довести строительство до конца и запустить АСТ.

В 1998 году государственные юридические службы признали недействительным решение о прекращении возведения станции и рекомендовали правительству России возобновить проект. Несмотря на это, в 2006 году были окончательно демонтированы теплосети, проложенные для отопления ряда районов Воронежа при помощи атомной станции. Решение о дальнейшей судьбе комплекса пока не принято. Ситуация с обеспечением населённого пункта теплом лишь ухудшилась.

В данной статье мы упомянули далеко не все станции советской эпохи, которые могли быть построены, а лишь те, что возводились только на российской территории и на момент прекращения строительства находились в высокой степени готовности. Ряд других планов, о которых ничего не сказано, по сути не был реализован вообще и существовал лишь в планах проектантов — в лучшем случае застройщики ограничились подготовкой земельных участков под строительство станций. Это касается спроектированных, но никогда не существовавших в действительности Южно-Уральской, Краснодарской, Дальневосточной АЭС, Ивановской атомной теплоснабжающей станции, Волгоградской и Архангельской атомных теплоэлектроцентралей.

Впрочем, не исключено, что и эти проекты могут быть когда-то реализованы, если сложатся благоприятные обстоятельства. Такую надежду даёт в том числе активное участие «Росатома» не только в российских, но и в зарубежных проектах. Напомним, корпорация может быть задействована в строительстве сразу нескольких станций. Учитывая же горький опыт брошенных АЭС, становится очевидно, что организации, которые будут заниматься отечественными атомными проектами, должны получить не только необходимые человеческие, финансовые и материальные ресурсы, но и в целом возможность довести своё дело до конца.

«Растет риск повторения аварий, как в Чернобыле. Например, на БАЭС»

Ввоз урановых «хвостов» в Россию из Германии в последнее время стал одной из самых обсуждаемых тем в экологической повестке. По данным Greenpeace Russia, 9 декабря очередная партия прибудет в Новоуральск.

Ввоз урановых «хвостов» в Россию из Германии в последнее время стал одной из самых обсуждаемых тем в экологической повестке. По данным Greenpeace Russia, 9 декабря очередная партия прибудет в Новоуральск.

Активисты выходят на пикеты по пути следования «хвостов», но ситуация кардинально не меняется, а, по мнению экологов, проблема глубже. Сейчас в Мадриде проходит 25-я конференция ООН по изменению климата (COP25), где было заявлено, что уже 11 декабря 2019 года начнется осуществление плана «Зеленый курс»,…

предусматривающего переход европейской энергетики на использование исключительно возобновляемых источников и полный отказ от использования на электростанциях ископаемого сырья к 2050 году. Тем временем Россия вовсе не собирается отказываться от атомной энергетики и полна планов по строительству новых реакторов. Почему работа АЭС небезопасна и неэффективна с точки зрения экономики, в интервью Znak.com рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

«Атомная энергетика не способна хранить свои отходы безопасно, как это нам обещают ее сторонники»

— В этом году Белоярская атомная электростанция (БАЭС) отключалась несколько раз. Последнее отключение было 30 октября. Сколько раз в год отключение электростанций считается нормой и нет ли здесь каких-то странностей?

— Бывают плановые отключения, бывают внеплановые. По плану АЭС останавливают на перегрузку ядерного топлива и на плановый ремонт. Об этом известно заранее. Внеплановые остановки АЭС связаны с тем, что автоматика атомной станций настроена слишком чутко. Это сделано из тех соображений, что лучше пусть реактор лишний раз отключится, чем он взорвется, как это было в Чернобыле. Неплановые, неожиданные отключения АЭС происходят не только в России, но и в других странах. Давайте рассмотрим пример последнего отключения реактора БН-800 на БАЭС 30 октября. На сайте АЭС информация о предстоящем отключении опубликована заранее. За один день. Значит, энергоблок отключили операторы, не автоматика. Но они не опубликовали срок ремонта. У них написано: «мероприятия по перегрузке топлива, технологическому обслуживанию и профилактическому ремонту». Если бы они написали, что ремонт продлится, допустим, 30 дней, то мы бы могли понимать, какие у них планы и в какой мере выполнен ремонт. Но в настоящий момент энергоблок еще не работает, ремонт продолжается больше месяца.

Давайте представим, какие вообще могут быть причины отключения станции. Например, если это снижение нагрузки блока из-за отключения турбогенератора от сети, то это не связано с ядерной безопасностью. А вот если, допустим, отключился главный циркуляционный насос, из-за чего автоматически реакторная установка была остановлена, то это уже серьезный вопрос. Это говорит, что в работе оборудования есть неполадки. Но для меня, как инженера, это нормально. Просто люди почему считают, что атомная электростанция — это такая скала, которая выдает электроэнергию по плану. Нет, это не так. Атомные станции постоянно выключаются и ломаются, их нужно ремонтировать. Это же касается и БАЭС.

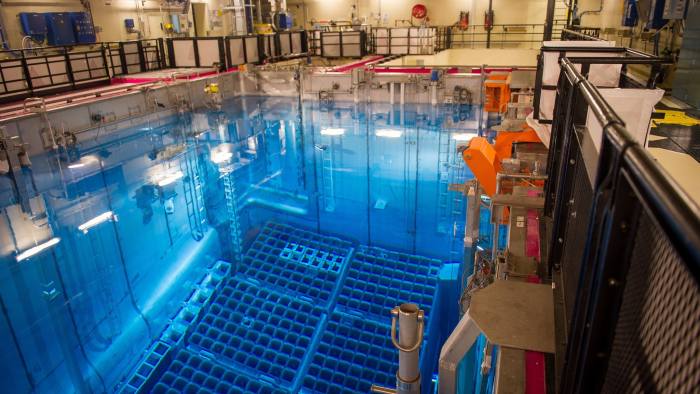

— Согласно исследованию 2012 года, проведенному предприятием «Атомэнергопроект», в окружающей среде рядом с БАЭС зафиксировано радиационное загрязнение. Вот некоторые данные: в питьевом водозаборе обнаружены высокие уровни содержания альфа-радионуклидов, подземные воды и донные отложения отнесены к категории радиоактивных отходов, в воде Белоярского водохранилища присутствует тритий, а в Ольховском болоте — плутоний. По вашим оценкам, источником загрязнения стала БАЭС или что-то еще?

— Главная проблема загрязнения — это два старых остановленных реактора. Это графитовые реакторы АМБ (Атом Мирный Большой), предшественники чернобыльских. У них была абсолютно варварская система обращения с радиоактивными отходами. Часть этих отходов просто сливалась в Ольховское болото. Ну что вы хотите, это были 60-е годы, тогда были такие стандарты обращения с отходами.

Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look PressСейчас оба реактора АМБ остановлены. Введены в строй два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением — БН-600 и БН-800. На площадке АЭС работает небольшой исследовательский реактор НИИ реакторных материалов.

В такой ситуации довольно сложно вычислить, какой именно источник за какое загрязнения отвечает. Но у всех наших атомных станций есть разрешения сбрасывать опасные радионуклиды в окружающую среду, и они это исправно делают. И вряд ли в этом вопросе что-то будет улучшаться.

— Насколько это опасно для здоровья?

— Любое дополнительное поступление радионуклидов в окружающую среду опасно.

А размещение радионуклидов в Ольховском болоте просто незаконно. Этому болоту нужно придать статус могильника радиоактивных отходов со всеми последствиями: огородить, поставить охрану, поставить информационные таблички и нанять сотрудников, которые будут заниматься этим могильником.

Нельзя допускать того, чтобы радиоактивные отходы просто лежали и к ним был свободный доступ. Нужно исследовать, куда поступления из этого болота идут дальше. Безусловно, сложившаяся ситуация содержит в себе опасность. Но чтобы понять, какую именно опасность, нужны дополнительные исследования. Ольховское болото — одна из горячих ядерных точек нашей страны и четко показывает, что атомная энергетика не способна хранить свои отходы безопасно, как это нам обещают ее сторонники.

«У БАЭС провальная экономика»

— Прошло все-таки семь лет. Что-то изменилось с тех пор?

— Период полураспада плутония 24 тыс. лет. Загрязнения цезием и стронцием сохраняются 300 лет, их периоды полураспада около 30 лет. Проблема атомной энергетики в том, что они выбрасывают вещества, которые остаются опасными столетия и тысячелетия. Что семь лет пройдет, что 700, ситуация с плутонием от этого никак не изменится, если не начнутся работы по локализации отходов и их размещению в специальных контейнерах. Надо понимать, что все жители, которые живут ниже по течению после этого болота, находятся в положении неких морских свинок, над которыми ставят эксперимент. Для Уральского региона это не единственный случай, давайте вспомним речку Теча, которая выглядит примерно, как Ольховское болото. В нее сбрасывали радиоактивные отходы деятельности комбината «Маяк», где они до сих пор находятся в донных отложениях. К сожалению, это типичное поведение атомщиков, хотя обществу они будут говорить, что все в норме и под контролем.

Дмитрий Горчаков

Дмитрий Горчаков— То есть все АЭС в России несут потенциальную опасность?

— Верно, каждая из атомных станций вызывает тревогу. Например, в Мурманской области первый и второй энергоблоки Кольской АЭС построены еще в 1973–1974 годах. Ни один из энергоблоков не имеет защитной оболочки. Реакторы не защищены от падения самолетов, не защищены от любых утечек радиации в случае аварии.

Но самые опасные АЭС: Ленинградская, Смоленская и Курская, где до сих пор работают реакторы чернобыльского типа РБМК-1000. Эти реакторы запрещены во всем мире.

Литве два таких реактора достались по наследству от СССР. И после его распада она была вынуждена их закрыть, потому что они не соответствовали стандартам Евросоюза. По Ростовской станции была информация, что там проводятся эксперименты по повышению тепловой мощности реакторов, что приводит к увеличению выбросов радионуклидов. Подобные эксперименты проводятся также на Балаковской, Калининской и Кольской АЭС. Это увеличивает их опасность, повышает вероятность не только утечек, но и катастроф.

Отдельно нужно сказать про БАЭС. У нее провальная экономика. Цена электроэнергии для конечного потребителя очень высокая и неоправданная.

Реакторы на быстрых нейтронах — самые дорогие в эксплуатации. В теории они хорошие, атомщики говорят: в «быстрых» реакторах будет нарабатываться плутоний, мы его выделим, мы будем загружать его снова в реакторы, получим замкнутый топливный цикл. Но все это из серии «гладко было на бумаге — позабыли про овраги». Так было во всех странах мира, которые пытались развивать реакторы на быстрых нейтронах. Например, во Франции построили реактор-прототип «Феникс», потом мощнейшую АЭС с реактором «Супер-Феникс», электрической мощностью 1200 МВт. Но сейчас эта АЭС не работает. Дешевле было ее закрыть, чем продолжать эксплуатировать. «Росатом» продолжает сохранять реакторы на быстрых нейтронах как имиджевый проект, пытаясь сказать, что ни у кого не получилось, а у нас получилось. Но получилось за счет государственных субсидий. То есть сама по себе станция нерентабельна. И я считаю, чем быстрее будут закрыты БН-600 и БН-800, тем будет лучше. И электроэнергия станет дешевле — ведь не придется субсидировать и работу АЭС, и «переработку» облученного ядерного топлива, и производство дорогого уран-плутониевого топлива.

Чернобыль спустя 30 лет после взрываNazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Чернобыль спустя 30 лет после взрываNazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press— То есть очередной реактор БН-1200, по вашей оценке, это заведомо убыточная и ненужная вещь?

— У «Росатома» свои интересы, которые резко отличаются от интересов жителей страны. Я был на слушаниях по строительству данного реактора и уверен, что строительство установок, которые производят безумно дорогую электроэнергию, не в интересах страны. Когда БН-800 запускался, то местный бизнес Уральского региона заявил, что нам не нужно повышение платежей. Платежи по договорам предоставления мощности возросли в 30-35 раз. Такие договоры заключаются с крупными энергопотребителями, а не с домохозяйствами. Это один из примеров того, насколько атомная энергетика разорительна для промышленности России. Тогда промышленники заявили, что не надо включать построенные реакторы в других местах, потому что в Уральском регионе повысилась экономическая нагрузка на крупный бизнес.

«К 2050 году доля атомной энергетики в мире будет меньше 3%»

— Западные страны отказываются от атомных электростанций. Например, недавно было заявлено, что Испания собирается закрыть семь своих атомных электростанций в период с 2025 по 2035 год. В России это считают некой блажью. Мы помним заявление президента России Владимира Путина о том, что из-за «синдрома Фукусимы» только две страны — Германия и Япония — решили отказаться от атомной энергетики. Все остальные страны, отметил он, считают необходимым развивать атомную энергетику, что неизбежно. Насколько руководство России ошибается в данном вопросе?

— Давайте начнем с того, что не только две страны отказались от атомной энергетики, как думает Путин. Первой от атомной энергетики отказалась Австрия. Та самая страна, где находится штаб-квартира по атомной энергетике. Атомная станция Цвентендорф была построена, но в результате общенародного референдума в 1978 году страна решила, что атомная энергетика не нужна. Италия была следующей страной, где в результате общенародного референдума в 1986 году было принято решение отказаться от атомной энергетики. Там были закрыты три АЭС. В Швейцарии 50% энергетики — атомная. Но от планов строить новые АЭС правительство страны отказалось, это значит, что ныне существующие выработают свой ресурс и закроются в 30-х годах. Аналогичная ситуация в Швеции. Ни одного атомного реактора там не будет, значит постепенно они откажутся от атомной энергетики.

Давайте возьмем более близкий России пример — Литву. Там атомная станция была построена еще в советские времена. Она давала больше электроэнергии, чем сама Литва потребляла. Это позволило Литве пережить энергетическую блокаду со стороны России. Эту АЭС закрыли. Правительство хотело строить новую АЭС, но состоялся референдум, где граждане сказали, что они этого не хотят, и не стали строить.

Так что стран, которые попробовали атомную энергетику, обожглись на этом и сейчас отказываются от нее, предостаточно, а не две, как думает Владимир Путин. Я считаю, российскому президенту не хватает знаний в этой области.

Поэтому он и делает подобные заявления. Он не понимает, что информация из школьных учебников, написанных в 70-е годы, устарела. Атомные технологии отработали свое, и будущего у них нет. Остается только их применение в военно-промышленном комплексе: в атомном оружии, на тех же подводных лодках, на тех фантастических ракетах, мультики про которые нам показывает Путин.

Экскурсия на Чернобыльской АЭС спустя 32 года после взрываSerg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Экскурсия на Чернобыльской АЭС спустя 32 года после взрываSerg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look PressСами атомщики говорят, что доля атомной энергетики постоянно сокращается и к 2050 году в мире она будет меньше 3%. Так что в данном случае Россия просто идет против ветра. Так происходит именно потому, что российское руководство благоволит «Росатому». Поэтому разные дорогие игрушки, типа БН-1200, до сих пор обсуждают. У российского правительства большие проблемы с пониманием того, что весь мир переходит от атомной энергетики к использованию возобновляемых источников энергии.

Может быть, Россия хочет остаться неким островком атомной энергетики? Но опасность здесь заключается в том, что будет продолжаться накопление радиоактивных отходов.

А что с ними делать, непонятно. Также растет риск повторения таких крупных аварий, как в Чернобыле и на Фукусиме. Например, на той же БАЭС. Ее реакторы тоже являются достаточно «грязными». Ни один из реакторов нельзя назвать безопасным, их работа — это всегда игра в русскую рулетку. Большинству стран Европы это понятно, но у России, как всегда, свой особый путь.

— Я бы все-таки уточнил, не каждая западная европейская страна отказывается от атомной энергетики. Например, в ноябре премьер-министр Республики Чехия Андрей Бабиш выступил с заявлением о планах создания нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Его строительство должно завершиться в 2036 году. «Атомная энергетика — это ключевой для нас вопрос», — подчеркнул он. Выходит, чехи тоже ретрограды и отстали от прогресса?

— Конечно, в мире остаются страны, которые не отказываются от атомной энергетики. И Чехия здесь не самый яркий пример. Есть, например, еще Китай и Индия. У них доля атомной энергетики низкая, и они хотят ее каким-то образом поддерживать для обеспечения военной программы. В Европе Чехия и Словакия являются островками атомного оптимизма, но там серьезные финансовые проблемы. Скорее всего, эти страны не найдут денег для строительства новых реакторов. Но есть и другие случаи в Европе. В Финляндии парламент проголосовал за строительство АЭС. Там «Росатом» обещал построить АЭС, но ее до сих пор нет в связи с тем, что он не смог доказать финскому регулятору обещанные параметры по безопасности.

Я бы еще обратил внимание на уровень принятия решений.

В тех странах, где вопрос атомной энергетики выносится на всенародный референдум, решение обычно принимается против.

В тех странах, где решение народа не спрашивают, где говорят, что есть эксперты, вот они-то и пусть решат, там обычно выступают за строительство новых АЭС. Но тенденция в мире такова, что атомная энергетика будет сокращаться. И основная причина — это не экология, а экономика. Сегодня всем ясно, что возобновляемая энергетика без субсидирования дешевле, чем атомная, которая может работать только при помощи субсидирования.

Ralf Roeger / Global Look Press

Ralf Roeger / Global Look PressКроме того, по сути проблема ядерных «хвостов» остается нерешенной. Их нужно хранить следующие сотни тысяч лет. А это дорого. Когда атомная энергетика начиналась в 60-х годах, тогда отходов было немного, и думали, что потомки в будущем что-нибудь придумают насчет этой проблемы. Вот мы, потомки в том самом будущем, а решения проблемы нет. И она снова переходит бременем нашим потомкам. Нам до сих пор непонятно, можно захоранивать или нет. Может быть, это миф, придуманный в 70-е годы? Шведы, например, отказались от идеи закапывания радиоактивных отходов. Но ничего другого пока не придумали. Атомщики так надеялись на этот метод: давайте построим волшебный могильник, все отходы в него засунем, и все будет хорошо. Но я как инженер могу сказать, этот метод не работает. Поэтому строительство новых АЭС — это создание крупных проблем будущим поколениям.

«„Росатом“ хорошо умеет спекулировать на безграмотности наших политических лидеров и выбивать миллиарды для своих проектов»

— Как показала Чернобыльская катастрофа, даже если ты закрыл у себя все атомные станции, это тебя не спасет от катастрофы в соседней стране — радиация не знает государственных границ. Так есть ли смысл?

— Если произойдет авария на той же Ленинградской АЭС, а это естественно отразится на странах Скандинавии и Европе в целом, то я боюсь, что те санкции, которые сегодня введены против России, покажутся нам просто легким поглаживанием. Мы заплатим за свои ошибки очень дорого. Помните историю с утечкой рутения на комбинате «Маяк» в 2017 году? «Росатом» до сих пор не признает своей ответственности. В Архангельской области взорвалась какая-то ракета, был выброс, но активного оповещения сопредельных стран не было.

Сегодня наши европейские соседи очень опасаются новых ядерных инцидентов. И я уверен, что в случае чего они не получат вовремя информацию о подобных случаях. Это серьезная проблема.

«Росатом» почти достроил АЭС в Белоруссии. И литовцы, зная это, стали активно употреблять йодные таблетки. Они готовятся к худшему. У нас в стране в свою очередь мало кто осознает возможность такой аварии, никаких специальных мер по работе с населением в этом плане не ведется.

— Если и Россия однажды выберет пример западных стран, то чем мы сможем заменить производство электричества и подойдут ли подобные технологии для нашего климата? При этом сможет ли в таком случае российская экономика сохранить свою конкурентоспособность?

— Во-первых, это усилит конкурентоспособность, поскольку электроэнергия станет дешевле. Как только перестанет работать атомная энергетика, мы перестанем ее субсидировать. Не надо будет добывать и обогащать уран, это субсидируемое производство. Надо смотреть на всю цепочку производства. И если мы вырвем весь этот атомный канат, то не только станет легче всей экологии, но и экономике в целом.

Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look PressЧем заменить? Это интересный вопрос. В связи с тем что у нас в последние годы экономика не растет, наблюдается существенный переизбыток генерирующих мощностей. Поэтому можно выключить атомные станции и ничем их не заменять, а включить те мощности, которые на данный момент не используются или стоят в качестве резерва. Вот как вы думаете, когда белоярский реактор отключается, то откуда электроэнергия берется? Включаются резервные мощности. Так устроена эта система. Это первое.

И второе, у нас есть неиспользуемые ресурсы.

В Мурманской области вполне возможно выключить два из четырех действующих реакторов и заменить их ветряками.

Там есть баланс между гидро- и ветровой энергетикой. И это не мои слова, это исследования Кольского научного центра РАН. Есть регионы, где это приемлемо, а есть, где это сложнее сделать. Я не говорю о том, что давайте, как в Германии, везде ставить ветряки. Но северо-западный регион, побережье Балтийского и Белого морей —достаточно ветреные места. И на этих территориях мы вполне можем, не торопясь, работать над повышением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

Но у нас есть госкорпорация «Росатом», которая, пользуясь своими лоббистскими возможностями, давит все эти начинания на корню.

России требуется сойти с той колеи, которая ей досталась от Советского Союза. Нужна трезвая оценка нынешней системы энергетики и разработка плана по увеличению доли возобновляемой энергетики в стране, которая сейчас позорна низка. Наша нынешняя энергетическая система — это пример бесхозяйственности и нерационального использования природных ресурсов. Но мы ведь не глупее и не хуже немцев, шведов, швейцарцев. Если отказались они, то и мы вполне сможем это сделать.

— Вот свежие новости. В России к 2021 году будет создан проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего. Речь идет о двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым ядерным топливным циклом. Эта система позволит экономить до 30% ядерного топлива и даже минимизировать появление радионуклидных отходов, которые пойдут на вторичную переработку в реактор на быстрых нейтронах. Затраты на строительство блоков должны быть на 10–15% ниже по сравнению с затратами на возводимые сейчас блоки. Если не отказ от атомной энергетики, то хотя бы ее совершенствование, разве это не хороший знак?

— Это все обещание. Давайте эту новость сравним с новостями энергетики из Германии. Там новость: введен в строй новый ветропарк; введены в строй столько-то солнечных панелей за год. Это то, что сделано, то, что можно прийти посмотреть и проверить. У нас много фейковых новостей: кто-то где-то что-то обещал сделать. Но я бы не стал к этому серьезно относиться, это из серии «гладко было на бумаге, позабыли про овраги». Обещать сделать какие-то реакторы, которые не взрываются, не производят отходы и дешевые в эксплуатации — в этом «Росатом» преуспел. Такие обещания от атомщиков идут еще с 70-х годов. Давайте вспомним, что говорили в те годы про РБМК-1000? А говорили следующее: «Он настолько безопасный, что его можно построить и запустить на Красной площади в Москве». Похоже на новость, которую вы процитировали? «Росатом» будет хвалить свои реакторы, потому что ничего другого он делать не умеет. Он очень хорошо умеет спекулировать на безграмотности наших политических лидеров и выбивать миллиарды для своих проектов: дайте, дайте еще пару миллиардов, и мы уж точно доделаем технологию, которую не смогли доделать в 70-е годы. И им верят. Были в истории инженеры, которые обещали сделать вечный двигатель. Здесь такая же ситуация.

Patrick Pleul / Global Look Press

Patrick Pleul / Global Look Press— Как вы прогнозируете будущее атомной электроэнергетики?

— Еще в 2011 году Международное агентство по атомной энергии сделало следующий прогноз: доля атомной энергетики постоянно сокращается. С 8,4% в 2008 году до 7,4% в 2010 и продолжит сокращаться — до 5,2% в 2030 году и до 2,7% в 2050.

Что касается России, то как только здесь наступят серьезные экономические трудности, то первое, от чего мы откажемся по соображениям экономии, — это строительство новых и никому не нужных энергоблоков. И с этого момента количество энергоблоков будет сокращаться, останется пара для использования в военной сфере. Для России это будет хороший сценарий. Если в ближайшие пару десятилетий в России не произойдет новой крупной аварии, то, я полагаю, мы откажемся от атомной энергетики где-то в середине этого века. Если же произойдет что-то раньше, то будет повод действовать быстрее в этом направлении.

https://greenpeace.ru/news/2019/11/12/rosatom-otkazalsja-prekratit-vvoz-uranovyh-hvostov-v-rossiju/