Возможно вы и удивитесь, но поводом разместить данные информационные материалы на сайте ( (данную статью и статью «Карбоновые штучки…«)), стало для меня известие от конца марта — начала апреля 2023 года о размещении на одном из полей ВНИИК им. Вильямса (п.Луговая, Московская область) карбоновой станции Покровского полигона… подробнее

Чуть изучил цели данного «туманного нововведения». Туманного не только из-за наличия большого количества «модных» иностранных слов (лишь «слегка» и «несущественно» нарушающих свежий ФЗ РФ о русском языке1), «немного» не передающих суть-образ «производимого товара»… Как бы ни так, чуть цитирую: «Особенно важно подчеркнуть, что в перспективе 2 карбоновое земледелие позволит нашей стране зарабатывать, то есть речь идет не просто о субсидии от государства, а об инвестициях, которые должны принести нашей стране 3 деньги.» и «Обеспечивая поглощение углерода из атмосферы, российское сельское хозяйство может стать крупным поставщиком углеродных единиц» (ректор НИУ ВШЭ Н. Ю. Анисимов). Вообщем — все вы сразу всё поняли — так же просто и легко, как, к примеру о сути криптовалюты и «зарабатывания» на ней… Если короче — лишь мой личный взгляд и мнение — очередной «хитрый сливной бачок»… из карманов налогоплательщиков…

Чуть изучил цели данного «туманного нововведения». Туманного не только из-за наличия большого количества «модных» иностранных слов (лишь «слегка» и «несущественно» нарушающих свежий ФЗ РФ о русском языке1), «немного» не передающих суть-образ «производимого товара»… Как бы ни так, чуть цитирую: «Особенно важно подчеркнуть, что в перспективе 2 карбоновое земледелие позволит нашей стране зарабатывать, то есть речь идет не просто о субсидии от государства, а об инвестициях, которые должны принести нашей стране 3 деньги.» и «Обеспечивая поглощение углерода из атмосферы, российское сельское хозяйство может стать крупным поставщиком углеродных единиц» (ректор НИУ ВШЭ Н. Ю. Анисимов). Вообщем — все вы сразу всё поняли — так же просто и легко, как, к примеру о сути криптовалюты и «зарабатывания» на ней… Если короче — лишь мой личный взгляд и мнение — очередной «хитрый сливной бачок»… из карманов налогоплательщиков…

Не буду дальше о «прибыльности», «пилении» инвестиций, карбоновых налогах (на воздух) и прочей хрени…

Интереснее для меня рассмотреть альтернативу всему этому «обществу» техногенного (технократического) развития, порождающего проблемы с экологией жизни большинства людей на Земле, и предлагающего такие вот пути «борьбы» с проблемами… углерод, оксиды-диоксиды углерода, азота…, не говоря уже о заражении почв тяжёлыми металлами, мышьяком и прочей химией… и даже не говоря о таких «нужных» (просто жить не можем без них!!!) арматах-сарматах-авангардах-посейдонах-кинжалах и искандерах… для жителей Луговой-Лобни-России-Земли…

источник: ![]() Файловый архив студентов. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Файловый архив студентов. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Введение

Последние десятилетия возрастает интерес к альтернативным системам земледелия не только у ученых – экологов, но и у обычных людей, сталкивающихся с земледелием на уровне собственного дачного участка. Такая ситуация не является случайным совпадением. Обстановка в традиционном земледелии продолжает ухудшаться, эрозию почв, разрастание оврагов можно наблюдать, выехав в ближайшую сельскую местность, почвенное плодородие падает, а потребление продовольствия растет вместе с ростом населения. Вместе с тем, сегодня, многие ученые считают важным и нужным освещать явления и проблемы, имеющие место быть в современном сельском хозяйстве и на планете вообще, простым и понятным языком доносят в массы основные идеи альтернативных систем земледелия, тем самым помогая каждому человеку взять на себя ответственность за происходящее на Земле. А происходит многое. Антропогенное влияние на биосферу все более возрастает, технический прогресс «шагает» вперед с огромной скоростью, человек в процессе сельскохозяйственного производства все энергичнее вторгается в сложившееся тысячелетиями экологическое равновесие в природе. В ХХ веке происходит резкое усиление такого вторжения: стремительное увеличение площадей распаханных территорий, перевыпас, строительство гигантских гидротехнических сооружений, изменяющих экологические условия существования биоты, возрастающие объемы применения химических средств в растениеводстве. Результатом является сокращение площади лесов, деградация земель, истощение видового разнообразия планеты, загрязнение вод, изменение концентрации парниковых газов в атмосфере, опустынивание, истощение озонового слоя. Многим уже сейчас становится ясно, что выход из сложившейся ситуации необходимо искать и ученым, и практикам, и обычному человеку в повседневной жизни.

Альтернативные системы земледелия.

Альтернативные системы земледелия возникли в результате негативных последствий в сельском хозяйстве, обусловленных сугубо технократическим подходом к интенсификации. В настоящее время проводятся научные конференции, появляются специальные журналы, создан международный центр биологического земледелия, проводится обширная практическая работа.

Основа альтернативного (биологического) земледелия – сокращение до разумного минимума внешнего антропогенного воздействия на агроэкосистему, создание максимума благоприятных предпосылок для полноценного использования ее собственного биопотенциала, в том числе сохранение функциональных компонентов динамического равновесия составляющих агроэкосистемы (природосообразность).

Можно выделить следующие цели альтернативного земледелия:

- сохранение и повышение плодородия почвы;

- защита окружающей природной среды;

- активизация круговоротов веществ и переноса энергии в агроэкосистемах;

- снижение материало- и энергоемкости получаемой продукции;

- экономия ресурсов невосполнимой энергии;

- улучшение качества производимой продукции;

- производство гарантированного количества продукции;

- обеспечение устойчивости агроэкосистем.

В целом, в альтернативных системах земледелия имеет место быть стремление в направлении природосообразности. Обычно выделяют следующие направления альтернативных систем земледелия: органическое, биодинамическое, органобиологическое и др. В данной работе альтернативные системы земледелия будут рассматриваться не по принадлежности к вышеуказанным направлениям, а по приближению организации их к природным экосистемам.

Биодинамическое земледелие и его основоположник Р. Штейнер.

Биодинамическое земледелие и его основоположник Р. Штейнер.

Биодинамический метод ведения сельского хозяйства возник, на основе советов и инструкций, которые Рудольф Штейнер дал группе фермеров и садоводов в последние годы своей жизни. Д-р Штейнер (1861-1925) известен, как основатель «Антропософии» («мудрость человека» — греч.), философского направления, которое рассматривает духовную сущность человека и окружающего его мира, с научной точки зрения.

Те фермеры и садоводы, которые, после 1-ой мировой войны, обратились к д-ру Штейнеру, отдавали себе отчёт в том, что их продукция постепенно теряет своё качество и питательную ценность. Данные им советы вылились в серию из восьми лекций, прочитанных Штейнером в июне 1924 года в Кобервице (Силезия).

Минеральные удобрения и пестициды не применяются. Вместо них используют компост и биодинамические препараты растительного происхождения: настои крапивы, ромашки, тысячелистника и др.

Обработка почва не отрицается и проводится. Биодинамические фермы создают по подобию организма, который сам себя обеспечивает удобрениями и кормами. Элементы биодинамики приводятся в астрологических календарях.

Как можно заметить, в биодинамическом земледелии уже сделан шаг вперед к природе. Он проявляется в отказе от применения вредных химических веществ для удобрения почвы и защиты растений, при этом используют растительные средства. В качестве удобрения используют органическое удобрение, а именно компост.

Следующие из рассматриваемых альтернативных систем земледелия делают еще один шаг вперед к природе. Их основоположники считают, что компост не дает никаких преимуществ в сравнении с машинной заделкой свежей органики. Компост требует особых условий для созревания – его надо перемешивать, беречь от дождей и высыхания. В почве же органика гниет постоянно. Поэтому трудоемкое приготовление компоста они заменяют тем, что просто оставляют послеуборочные остатки растений разлагаться на месте и там же на месте создавать плодородие почвы.

дополнение от Автора сайта: «Рудольф Штайнер — «Основатель биодинамического метода ведения сельского хозяйства» https://vk.com/topic-12428993_22358697

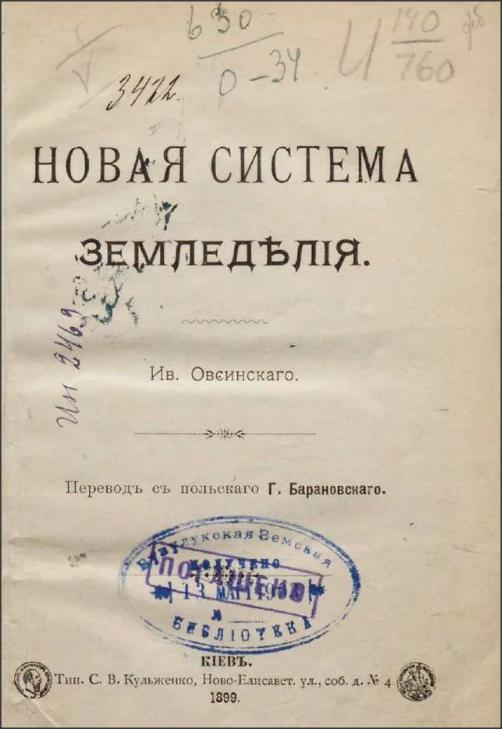

«Новое земледелие» И.Е. Овсинского.

«Новое земледелие» И.Е. Овсинского.

Иван Евгеньевич Овсинский – первый русский ученый агроном, показавший уже в 1889 году ненужность плуга. В результате десятилетних практических исследований разработал систему земледелия, которая отличалась в двух принципиальных моментах: в обработке почвы и в способах посева различных растений.

Обработка почвы была сведена к минимальной, в частности, почва никогда не вспахивалась глубже, чем на 5 см. На поле всегда оставлялась органическая мульча в виде пожнивья и ботвы.

В результате сохранялась естественная структура почвы с сетью многочисленных каналов, созданной насекомыми. Подобная обработка почвы была направлена на сохранение деятельности ПБК. В результате сохранения естественной структуры и использования остатков растений в качестве органического удобрения улучшалось доступ атмосферы в почву, а, следовательно, и питание растений, и отпадала необходимость использования минеральных удобрений, а так же химических средств защиты растений.

Посев растений проводился в соответствии с двумя основными принципами:

1) растения должны расти густо, вследствие чего они вынуждены вести борьбу за существование;

2) они должны иметь возле себя свободное пространство и, следовательно, изобилие питания и света.

В результате были выделены следующие достоинства «новой системы земледелия»:

— Уменьшение стоимости обработки и посева часто больше, чем на половину.

— Увеличение урожая (иногда вдвое).

— Регулирование влаги в почве, вследствие чего растения во время засухи всходят и растут без дождя.

— В слишком дождливые лета растения меньше страдают от избытка влаги.

— Бактерии находят самые благоприятные условия развития в почве, размножаясь с неимоверной быстротой; они способствуют повышению плодородия.

— Газы, влага, споры бактерий, пыль различного рода поглощаются из атмосферы самым энергичным образом.

— Дозревание растений ускоряется, вследствие чего они меньше страдают от паразитов, например, от ржавчины, меньше подвергаются выжиганию на юге и заморозкам на дальнем севере.

— Растения часто достигают исполинской вышины.

— Зерно получается более дородное и более тяжелое.

— Растения не вылегают так, как при посеве по старой системе.

Главным достоинством системы Овсинского была исключительная устойчивость растений и к засухам, и к переувлажнению. Овсинский собирал прекрасные урожаи, вдвое превышающие лучшие урожаи того времени. Налицо огромное экологическое значение его системы, а именно, — отсутствие химического загрязнения, приближение круговорота в агроэкосистеме к естественному, сохранение и увеличение плодородия почвы и т.д.

Главным достоинством системы Овсинского была исключительная устойчивость растений и к засухам, и к переувлажнению. Овсинский собирал прекрасные урожаи, вдвое превышающие лучшие урожаи того времени. Налицо огромное экологическое значение его системы, а именно, — отсутствие химического загрязнения, приближение круговорота в агроэкосистеме к естественному, сохранение и увеличение плодородия почвы и т.д.

дополнение от Автора сайта: книга «Новое земледелие» И.Е. Овсинский — https://disk.yandex.ru/i/qxiOHDHEyDXT_A

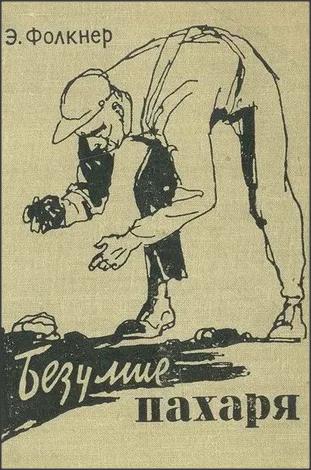

Система земледелия Эдварда Фолкнера.

Система земледелия Эдварда Фолкнера.

Эдвард Фолкнер – один из начинателей восстановительного земледелия в США. Его система схожа с таковой у Овсинского. Он первым выдвинул идею, что любую почву можно легко восстановить. Применял только поверхностную обработку почвы.

Руководствовался следующим законом роста растений: «Новые живые растения используют мертвые ткани прежних существ». В соответствии с этим законом оставлял на полях органическую мульчу из растительных остатков. Применял сидерацию, но в отличие от обычного, рекомендуемого учеными их применения, он не запахивал сидераты, а оставлял скошенную массу там, где ее было легко использовать, т.е. на поверхности почвы. В этом смысле действовал в соответствии с природными законами.

Фолкнер был уверен, что все почвенные проблемы происходят от пренебрежения природными законами роста растений.

Поверхностная обработка и органическое вещество на поверхности способствовало восстановлению капиллярного движения воды в почвах, что, в свою очередь, сделало ненужным дополнительное орошение.

Фолкнер создал с помощью своей системы почву там, где ее не было. На его полях полностью отсутствовала эрозия почвы. Вот, например, что считал Фолкнер по поводу борьбы с эрозией: «Растительная органика – губка, впитывающая огромное количество влаги. Органика промокает быстрее, чем пылевая почва. Богатая органикой мульча также впитывает воду, предотвращая ее сток и размыв. Растительные остатки, в том числе корни, служат каркасом, связывают поверхностный слой, и ветровая эрозия также не может происходить. Эрозии подвержены только пахотные почвы». Накопление воды на полях Фолкнера происходило и в зимнее время. Снег лучше удерживался на растительных остатках, масса перегноя, благодаря пустотам и насыщенности воздухом, даже в замерзшем состоянии прекрасно впитывала воду.

Фолкнер использовал катящееся оборудование для поверхностной обработки почвы, которое не выворачивало, а лишь прокалывало почву. Он считал, что земля не бывает истощенной, что она лишь искусственно сделана бессильной неумелой обработкой. Например, в своих экспериментах он доказал, что сухость почвы создается благодаря запахиванию органического вещества.

Фолкнер также считал, что человек ошибается, считая, что может улучшить созданный эволюцией механизм питания растений. Благодаря своей системе, он сумел создать независимость выращивания растений от погоды, обходился без дополнительного орошения, минеральных удобрений, сорняки на полях не приносили особого беспокойства, благодаря насыщенности почвы полезными организмами растения росли здоровыми, сильными и не повреждались вредителями и болезнями, в результате отпадала потребность в использовании химических средств защиты.

Почвенное плодородие на полях Фолкнера постоянно повышалось. Вот что он писал сам по этому поводу: «Важно знать, что растения берут из почвы примерно 10% пищи, а 90% — из воздуха и воды. Кроме того, само зерно – это пятая часть растения в лучшем случае. Остальное с избытком вернут бактерии и угольная кислота. Из этого видно, что никакие урожаи при нашей системе не могут истощить почву – она обогащается, и вопрос возврата элементов здесь также отпадает за ненадобностью.

Также немаловажным является и то, что качество продукции, выращенной на полях Фолкнера, было выше по сравнению с продукцией, выращенной общепринятым способом. Например, было отмечено, что повышалось содержание сахаров в растениях.

Таким образом, с помощью своей системы, Фолкнер избавлялся от всех самых распространенных проблем пахотного земледелия, при этом получал не меньшие, и даже большие урожаи.

Работы Овсинского и Фолкнера имели своих последователей. В 60-е годы серьезные работы по беспахотному земледелию проводили в Великобритании. Но есть на свете человек, который продвинулся еще дальше к природе и удивил всех – фермер Масанобу Фукуока. Он создал систему земледелия, вообще не требующую никакой обработки почвы, никакой техники, никаких удобрений и химикатов. Он научно показал, что первичный источник и точка устойчивости всего сельского хозяйства – сама природа.

Дополнение от Автора сайта: книга «Безумие пахаря». Эдвард Фолкнер — https://vk.com/wall-78559590_63718 + DJVU-формат скана книги

«Натуральное растениеводство» Масанобу Фукуока.

«Натуральное растениеводство» Масанобу Фукуока.

Масанобу Фукуока – японский фермер и ученый, на деле доказавший, что интенсивно-химическое растениеводство вовсе не обязательно, и человечество может без него обойтись. Не используя никаких химических средств, удобрений и техники, без всякой борьбы, опровергая «неоспоримы» научные положения, он выращивает высокие урожаи, постоянно улучшая при этом плодородие почвы и устойчивость своей агроэкосистемы.

Его ферма находится на острове Шикоку в Южной Японии. Это гектар зерновых и пять гектаров цитрусового сада, где между деревьями растут и овощи.

К моменту написания своей знаменитой работы «Революция одной соломинки» в 1975 году, почва на ферме не вспахивалась уже 25 лет (т.е. к настоящему моменту уже более 55 лет!), плодородие почвы продолжало расти, а урожаи зерновых приближались к рекордным для индустриального полеводства Японии. При этом растения никогда не страдали ни от голода, ни от вредителей и болезней, ни от сорняков. Фукуока решил задачу, над которой бьется наука нового тысячелетия, — создал устойчивую и продуктивную агроэкосистему.

Его система тесно связана с его философией.

Его система тесно связана с его философией.

В чем же заключается его система и его философия?

Фукуока использует на своих полях очередность посевов: по зреющему рису разбрасываются семена белого клевера. За три недели до сбора риса разбрасываются семена озимого хлеба – ржи или ячменя. После созревания рис убирают серпами, а затем поле покрывается рисовой соломой. За две недели до того, как озимое зерно полностью созревает, по полям разбрасываются семена риса, после уборки озимых и их обмолота, по полям разбрасывается их солома. Таким образом, для посева и риса, и зерновых используется один и тот же метод. На поле площадью 0,1 га один или два человека могут сделать все полевые работы целого года за несколько дней.

В основе его метода лежит принцип «ничегонеделания», т.е. он всегда задает вопрос: «А что, если не делать это? А что, если не делать то?» В итоге остается немного агротехнических приемов, которые были действительно необходимы: «Причина, по которой постоянное совершенствование агротехники кажется необходимым, заключается в том, что естественный баланс уже так сильно нарушен этой самой агротехникой, что земля становится зависимой от нее», «Непревзойденно результативный учитель агротехники – природа».

Основные принципы натурального земледелия Фукуока заключаются в следующем:

1. Отказ от рыхления, то есть от вспашки или переворачивания почвы (имеется ввиду механическое прорыхление почвы с помощью орудий). «Почва естественно рыхлит сама себя благодаря проникновению корней растений и активности микроорганизмов, мелких животных и дождевых червей». «Если применять такие осторожные средства, как мульча и покровные культуры вместо того, чтобы вести войну на уничтожение, то среда начнет постепенно восстанавливать равновесие, и даже сильные сорняки могут быть взяты под контроль».

2. Отказ от химических удобрений и приготовления компоста. «Оставленная в покое, почва поддерживает свое плодородие естественным путем. Согласно упорядоченному циклу жизни растений и животных».

3. Отказ от прополки путем культивации и обработки гербицидами. «Сорняки играют свою роль в создании плодородия и сбалансированного биологического сообщества. Основной принцип таков: сорняки надо сдерживать, но не уничтожать. Соломенная мульча, покров из белого клевера и кратковременное затопление обеспечивают эффективный контроль сорняков на моих полях».

4. Отказ от химических средств защиты. «С тех пор, как в результате неестественной агротехники культурные растения стали ослабленными, болезни и дисбаланс насекомых стали огромной проблемой. …В природе они всегда есть, но не распространяются в такой степени, что химикаты становятся нужны. Разумный подход к защите – выращивание сильных растений в здоровой среде».

Интересно также, что японский фермер использует солому на своих полях не измельчая, что, несомненно, еще больше снижает трудозатраты: «Если раскладывать солому очень ровным слоем, всходам будет очень трудно пробиться через него. Лучше всего раскладывать солому так, как если бы она падала естественно». Благодаря использованию соломы, за 20 лет верхний слой полей Фукуока, обогащенный гумусом, за 20 лет увеличился до толщины более 10 см.

Таким образом, смысл системы Масанобу Фукуока в том, чтобы быть более сообразной природе. А результат – создание устойчивого агроценоза, работающего самостоятельно, без вмешательства техники и химии. Его отличительная особенность, что такой агроценоз очень устойчив к естественным факторам, но исключительно раним искусственными. Экологическое значение такой системы огромно. Благодаря ее введению исключаются негативные последствия, которые обычно имеют место быть в современном земледелии, это уже упомянутые выше загрязнение (химическое, биогенное загрязнение водоемов), эрозия почв, потеря почвами плодородия, негативные последствия дополнительного орошения, уплотнение почвы, нарушение круговоротов, потеря многих веществ, снижение уровня грунтовых вод и т.д.

Дополнение от Автора сайта: книга Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки»

Дальше всех на пути к природе продвинулось направление в растениеводстве, называемое пермакультурой. И если у рассмотренных выше систем наблюдается ограниченное количество растений, а чаще монокультура, но в пермакультура этому явный противовес. На пути создания устойчивой агроэкосистемы мастера этого направления используют смешанные посадки, огромное количество культур, что позволяет более полно использовать поступающую солнечную энергию, а в почве – весь почвенный горизонт.

Пермакультура как максимальное приближение к природе.

В 1968 году основоположник пермакультуры Билл Моллисон начал преподавать в Тасманийском университете, и в 1974 он совместно с Дэвидом Холмгреном разработал систему экологически целесообразного сельского хозяйства, которая была основана на многообразии многолетних культур: деревьев, кустарников, травянистых растений, грибов и корнеплодов. Для этой системы он применил слово «пермакультура». В своих исследованиях ученые сочетали архитектуру и биологию, сельское и лесное хозяйство, лесное хозяйство и животноводство. И если в 70-х годах пермакультура понималась как благоприятное сочетание растений и животных по отношению к человеческим поселениям, главным образом сконцентрированное на домашнем хозяйстве и местном самообеспечении, в котором также имел место и определённый «коммерческий подход» — прибыль, получаемая от продажи излишков производимого, то позже под пермакультурой стал

В 1968 году основоположник пермакультуры Билл Моллисон начал преподавать в Тасманийском университете, и в 1974 он совместно с Дэвидом Холмгреном разработал систему экологически целесообразного сельского хозяйства, которая была основана на многообразии многолетних культур: деревьев, кустарников, травянистых растений, грибов и корнеплодов. Для этой системы он применил слово «пермакультура». В своих исследованиях ученые сочетали архитектуру и биологию, сельское и лесное хозяйство, лесное хозяйство и животноводство. И если в 70-х годах пермакультура понималась как благоприятное сочетание растений и животных по отношению к человеческим поселениям, главным образом сконцентрированное на домашнем хозяйстве и местном самообеспечении, в котором также имел место и определённый «коммерческий подход» — прибыль, получаемая от продажи излишков производимого, то позже под пермакультурой стал  подразумеваться не только достаток в продуктах питания. Самообеспечение стало бессмысленно при условии, что у людей нет доступа к земле, информации и финансам. Так что в последние годы это понятие стало вмещать в себя соответствующие юридические и финансовые стратегии, включая стратегию обеспечения доступа к земле, коммерческие структуры и местные финансовые институты. В этом случае пермакультура стала цельной, общечеловеческой системой.

подразумеваться не только достаток в продуктах питания. Самообеспечение стало бессмысленно при условии, что у людей нет доступа к земле, информации и финансам. Так что в последние годы это понятие стало вмещать в себя соответствующие юридические и финансовые стратегии, включая стратегию обеспечения доступа к земле, коммерческие структуры и местные финансовые институты. В этом случае пермакультура стала цельной, общечеловеческой системой.

Вообще, пермакультура — это система дизайна, цель которого состоит в организации пространства, занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных моделей.

Сам по себе этот термин является не только сокращением от слов «долговременное сельское хозяйство» (англ. permanent agriculture), но также обозначает и «долговременную культуру», ибо при отсутствии соответствующей сельскохозяйственной базы и этики землепользования культура не может существовать в течение долгого времени.

Пермакультура, как система дизайна, в равной степени занимается растениями, животными, строениями, а также инфраструктурой (вода, энергия и коммуникации). Тем не менее, пермакультура не связана непосредственно с этими вещами, а скорее ориентирована на создание взаимосвязей между всеми компонентами природы, окружающими человека.

Пермакультура, как система дизайна, в равной степени занимается растениями, животными, строениями, а также инфраструктурой (вода, энергия и коммуникации). Тем не менее, пермакультура не связана непосредственно с этими вещами, а скорее ориентирована на создание взаимосвязей между всеми компонентами природы, окружающими человека.

Задача состоит в том, чтобы разрабатывать системы, которые являются целесообразными с экологической точки зрения и одновременно с этим экономически жизнеспособными. Эти системы должны обеспечивать сами себя, не опустошать и не загрязнять окружающую среду и, как следствие этого, оставаться устойчивыми в течение долгого времени.

Пермакультура использует присущие свойства растений и животных, комбинируя их с естественными особенностями рельефа, а также с сооружениями для удовлетворения потребностей людей, как в городе, так и в деревне, при использовании минимальной площади.

В основе пермакультуры наблюдение за естественными системами, традиционное сельское хозяйство, а также современные научно-технические знания. Несмотря на то, что пермакультура основана на экологических природных моделях, она создает так называемую «культивированную среду», которая служит для того, чтобы производить большее количество еды для людей, чем это возможно в условиях дикой природы.

Пермакультура — это философия сотрудничества с Природой, а не борьбы с ней.

Это философия, которая подразумевает длительное и вдумчивое наблюдение, а не длительный и бездумный физический труд. Это философия, которая подразумевает необходимость принятия в расчёт всех функций, присущих растениям и животным, взамен одностороннего представления о них.

Пермакультура — это система, при помощи которой люди могут существовать на Земле, используя относительно безвредную энергию, находящуюся в естественном движении. Сторонники пермакультуры используют пищевые и естественные ресурсы, которые имеются в большом количестве, принимая в качестве основного условие, что жизни на земле не наносится ущерб. Агроэкосистема в пермакультуре строится по принципу, что вся энергия, необходимая конкретной системе, должна вырабатываться самой системой, по принципу, что всё, что человеку необходимо для полноценной жизни, находится вокруг него. Солнце, люди, ветер, строения, камни, море, птицы и растения. Сотрудничество со всеми этими элементами мира приносит гармонию, противопоставление себя им влечёт за собой катастрофу и хаос. Сотрудничество, а не соревнование — вот ключ ко всему.

Пути, следуя которым пермакультура на практике может реализовывать этику заботы о Земле, могут быть следующими:

1. Принимать в расчёт долговременные последствия своих действий. Сделать всё возможное для обеспечения стабильности.

2. По возможности, использовать местные виды или те виды, о которых заранее известно, что они приживутся в данных условиях. Бездумное использование потенциально агрессивных видов может привести к нарушению баланса в окружающей среде.

3. Возделывать, по возможности, наименьший участок земли. Разрабатывать малоразмерные, энергоэффективные интенсивные системы вместо больших по размеру экстенсивных систем, которые потребляют большое количество энергии.

4. Практиковать разнообразие видов, использовать поликультуры (как противоположность монокультурам). Это обеспечивает стабильность и позволяет быть готовым к переменам, как экологическим, так и социальным.

5. Увеличивать разнообразие производимых продуктов; учитывать общую сумму продуктов, производимых системой, куда входят однолетние и многолетние растения, зерновые культуры, деревья и животные. Рассматривать сэкономленную энергию также в качестве произведённого продукта.

6. Возрождать практику производства продуктов питания в городах, как это традиционно было всегда в тех цивилизациях, которые существовали, не принося вред окружающей среде.

7. Помогать людям в обретении независимости и способствовать развитию групповой ответственности.

8. Сажать деревья и восстанавливать плодородие почвы.

9. Использовать все на оптимальном уровне и утилизировать отходы.

10. Искать пути решения проблем, а не сами проблемы.

11. Работать там, где это имеет смысл (сажать дерево там, где оно приживётся, помогать тем людям, которые действительно хотят чему-нибудь научиться).

Основными принципами пермакультуры являются следующие:

1. Относительное расположение: каждый элемент (дом, пруд, дорога и так далее) размещается относительно других элементов таким образом, чтобы они взаимодействовали друг с другом.

2. Каждый элемент осуществляет множество функций.

3. Каждая важная функция осуществляется за счёт многих элементов.

4. Эффективное энергопланирование для дома и поселения (зоны и сектора).

5. Преимущественное использование биологических ресурсов вместо ископаемого горючего.

6. Переработка энергии на месте (горючее и человеческая энергия).

7. Использование и активизация механизмов естественной смены видов, с целью улучшения почвенных и других условий.

8. Применение разнообразия видов, для того чтобы система была более продуктивной, и в ней присутствовало взаимодействие компонентов.

9. Использование кромок* и природных паттернов* для обеспечения максимального эффекта.

При планировании в хозяйстве по принципам пермакультуры начинают с какого-нибудь узлового элемента (например, дома, или даже таких компонентов, как питомник, курятник, водное хозяйство и так далее). Для того чтобы старания увенчались успехом, имеют в виду следующее:

Потребности одного элемента должны обеспечиваться другими элементами системы; и наоборот.

Производимое одним элементом должно использоваться другими элементами системы.

Дополнительные трудозатраты, и загрязнение окружающей среды являются следствием неправильно разработанной или неестественной системы.

В системе пермакультуры используют биологические ресурсы (животных и растения), для того чтобы сэкономить максимум энергии, где это возможно, и для того чтобы эти ресурсы работали на благо всего хозяйства. Величайшая экономия энергии происходит за счёт исключения дорогостоящих расходов на транспортировку, расфасовку и распределение. В системе пермакультуры все усилия направлены на то, чтобы остановить утечку энергии и питательных веществ за пределы конкретного места, и вместо этого придать процессу циклический характер, чтобы, например, кухонные отбросы были использованы для компоста, навоз служил бы удобрением или источником биогаза, вода, которая была уже использована в доме, затем употреблялась для поливки, опавшая листва сгребалась бы вокруг деревьев и служила мульчей.

В противовес огромным уборочным комбайнам и тяжёлым грузовикам, в системе пермакультуры гораздо большее внимание уделяется использованию ручных инструментов (коса, вилы, садовые ножницы, топор, тачка) на небольших участках земли и умеренное использование техники (трактор, косильная машина, бензопила) на больших по размеру площадях.

Несмотря на то, что пермакультура может показаться вначале весьма трудоёмкой системой, она не обозначает возврат к старинной практике крестьянского труда, для которой были характерны однолетние культуры, бесконечный изнурительный труд и полная зависимость от наличия достаточного количества человеческой рабочей силы.

Вместо этого пермакультура ориентирована на дизайн фермы, огорода или города с той целью, чтобы добиться наилучших результатов, используя при этом вполне определённое количество ручного труда (что может включать в себя помощь, исходящую от друзей и соседей). Также сюда можно отнести постепенное создание продуктивных систем из многолетних растений, мульчирование для борьбы с сорняками, использование биологических ресурсов и альтернативных технологий для выработки и экономии энергии, а также умеренное использование техники, когда это действительно необходимо.

Таким образом, рассматривая пермакультуру можно сказать, что благодаря максимальному приближению к природе, к принципам ее функционирования, очень многие проблемы не только земледелия, но и сельского хозяйства в целом удается решить. Несмотря на то, что хозяйства по принципам пермакультуры довольно сильно отличаются от современных пахотных полей и пермакультуру нельзя в полном смысле этого слова назвать системой земледелия, будущее во многом именно за такой системой. Благодаря разнообразию используемых видов достигается основная цель сельского хозяйства будущего, а именно создание стабильной агроэкосистемы. Каждая агроэкосистема по принципам пермакультуры строится с учетом условий своего региона, поэтому готовых рецептов пермакультура не дает. Очень многие понятия в системе пермакультуры просто не существует: например, нет такого понятия как сорняки и вредители. И те, и другие имеют свое значение, выполняют несколько функций. Вообще, цель пермакультуры – создание экологической и экономической системы, удовлетворяющей человека, животных и растений. При такой цели, понятно, что плодородие и здоровье почвы будет постоянно увеличиваться, а вместе с этим будет увеличивать и здоровье человека, так как становиться ясно, что продукты в такой системе являются не только экологически чистыми, но намного превосходят по содержанию полезных веществ продукты, выращенные традиционной системой сельского хозяйства.

В целом экологическое значение пермакультуры является огромным.

Дополнение от Автора сайта:

Джефф Лотон — введение в пермакультуру — https://youtu.be/ZPmlwxTjukI

Введение в пермакультуру https://pobeda.life/blog/permakultura

https://youtu.be/MMeU3HAF2S0

Пермакультура Зеппа Хольцера https://youtu.be/Ex37oVbq3jQ

Пермакультурная мини ферма во Франции https://youtu.be/S81l8GRQZS8

Ауровилль. 50 лет пермакультуры! https://youtu.be/0NtVWKvSUAI

Растительное изобилие (по Филиппу Форреру) Холмистое садоводство

https://youtu.be/2ROisAuaWio

Съедобный лесосад Эрика Тоенсмейера (США)

https://youtu.be/TxexgPhV66w

Основные принципы альтернативных систем земледелия и их агроэкологическое значение

До XX в. в земледелии господствовала система естественного взаимоотношения с почвой при создании агроценозов. Механизмы, обрабатывающие землю, появились в конце XIX — начале XX вв., а до тех пор основной тягловой силой были лошади или, в отдельных случаях, быки, которые тянули за собой достаточно простые орудия обработки почвы. Только с появлением тракторов у инженеров появилась возможность конструировать более сложные и тяжелые сельскохозяйственные орудия и машины. С развитием механизации сельского хозяйства стало возможным более интенсивное применение удобрений и пестицидов. Началась эра интенсивного земледелия, которая за 50-70 лет полностью перевернула архаичное землепользование и превратила сельское хозяйство в сложное производство. Этому в немалой степени способствовало все ускоряющееся увеличение народонаселения — начался демографический взрыв, который привел к появлению на планете более 7 млрд людей к началу 10-х гг. XXI в.

Однако уже с 70-х гг. XX в. в аграрном производстве начали развиваться альтернативные интенсивному земледелию технологии, которые формулировали новый подход к земледелию в целом, базировались на новом философско-этическом отношении к почве и растениям как к единой с человеком природной системе.

Несмотря на то что современное (химическое) аграрное производство, высокотехнологичное, с использованием новейших, в том числе полученных методами генной инженерии, сортов и гибридов, применением минеральных удобрений и разнообразных пестицидов, в числе которых имеются и синтезированные гормоны роста растений, насчитывает всего лишь около 100 лет в силу своего широчайшего распространения по Европе, Северной Америке, Австралии и в ряде азиатских, южно-американских и африканских государств, оно стало называться традиционным, в то время как технологии «биологического» земледелия, в значительной части своей повторяющие истинно традиционные, преимущественно ручные технологии без применения пестицидов и минеральных удобрений, считаются ныне альтернативными. Как ни парадоксально, но именно так и складываются отношения между двумя группами технологий, сложившимися в настоящее время в современном сельском хозяйстве.

Философская основа альтернативного земледелия состоит в возврате к природе, т.е. к отказу от использования любых химических соединений, синтезированных человеком. При этом значительная часть производителей, использующих эти технологии, не отказывается от современной техники, использует новейшие сорта и гибриды, получаемые традиционными методами селекции, применяет биологические препараты, в том числе и для защиты растений от вредителей и болезней.

В концепции альтернативного земледелия почва принимается за единую биологически стабильную систему, практически за живой организм, обладающий собственными характеристиками, как единый комплекс флоры, фауны и почвенных структур. Конечной целью альтернативного земледелия является получение экологически чистой продукции, не содержащей никаких остаточных количеств любых агрохимических веществ, а также восстановление и преумножение плодородия почвы. Для обеспечения этих целей агропроизводители, реализующие технологии альтернативного земледелия, используют всевозможные компосты и другие виды органических удобрений, стимулируют развитие почвенной микрофлоры, внося для этого и специальные биопрепараты, а с вредными агентами, негативно влияющими на растения, также борются с помощью биологических средств защиты растений. Естественно, что эффективность этих средств не столь высока, как у химических пестицидов, поэтому урожайность в посевах и посадках растений, возделываемых в рамках альтернативного земледелия, не может сравниваться с урожайностью, получаемой в рамках традиционных высокотехнологичных технологий. Но и стоимость продукции, получаемой в экологически чистых производствах, значительно выше, чем стоимость обычной продукции, что делает альтернативное земледелие конкурентоспособным. Кроме того, на конкурентоспособность таких экологически чистых производств оказывают влияние в ряде государств дотации фермерам, занимающимся альтернативным земледелием, которые выплачиваются правительствами этих стран из государственного бюджета.

Альтернативное земледелие базируется в системе обработки почвы на следующих принципах:

- перегнивание органических веществ допускается только в поверхностном горизонте, поэтому компосты и другие виды органических удобрений в глубокие слои почвы не заделываются;

- в разных видах биологического земледелия используют разные виды органических удобрений: навозно-земляной и обычный компост (в биодинамическом земледелии), свежий навоз (в биоорганическом земледелии);

- обработку почвы проводят без отвала пласта, поскольку считается (и не только учеными — приверженцами альтернативного земледелия), что отвальная вспашка приводит к образованию подплужной подошвы и ухудшает структуру почвенного горизонта;

- в обработке почвы предпочтительно использование глубокого рыхления без переворота пласта для сохранения эдафона.

Про огромную роль дождевых червей в плодородии почв знают даже школьники. Сохранение этого компонента почвенного биоценоза является задачей не только в альтернативном земледелии, но и в традиционных технологиях. Однако в альтернативном земледелии не только поддерживается популяция дождевых червей, но и проводятся мероприятия по внесению вермикультур в почву для расширения и обогащения популяции почвенной беспозвоночной фауны, активно перерабатывающей листовой опад и другие формы органики. Для обеспечения благоприятных условий в почве для группы червей необходимо:

- существенно ограничить применение ротационных и режущих почвообрабатывающих орудий;

- не обрабатывать увлажненные участки почвы в период обитания червей под самой поверхностью почвенного горизонта;

- использовать мульчирование почвы и вносить органические удобрения на поверхность почвы для создания благоприятных условий для обитания дождевых червей;

- обязательно использовать севообороты, поскольку монокультура существенно исчерпывает запас питательных веществ в почве.

Для снижения давления сельскохозяйственной техники на почву и недопущения уплотнения почвенного горизонта необходимо использовать только колесные машины и трактора, применение гусеничной техники не допускается.

В альтернативном земледелии категорически не допускается применение химических средств защиты растений, а для борьбы с вредными агентами, влияющими на растения, используются исключительно агротехнические, физические и биологические методы.

Для хозяйств с альтернативным земледелием, в которых содержатся животные, вместо сложных кормовых смесей, включающих многочисленные синтетические кормовые добавки, характерно возвращение к естественным (натуральным) кормам.

Альтернативное земледелие, естественно, имеет ряд существенных недостатков, что не позволяет применить эти технологии во всех агрохозяйствах и отказаться от традиционной системы земледелия. Главнейшим таким недостатком является невысокий уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Поэтому переход полностью на альтернативное земледелие привел бы к голоду на всех континентах. К другим недостаткам альтернативного земледелия относят:

- более высокую зависимость от абиотических факторов и вредных агентов, свойственных окружающей среде;

- разбалансирование системы производства продуктов питания за счет перевода части площадей из системы возделывания пищевых растений для человека в систему возделывания кормовых культур;

- существенное увеличение трудозатрат на производство органических удобрений и компостов, а также затрат на внесение этих удобрительных веществ в почву по сравнению с традиционной системой.

Возникновение систем альтернативного земледелия относится к началу 60-х гг. XX в., т.с. к периоду, когда начали проводить широкомасштабную химизацию сельского хозяйства. Таким образом, опыт альтернативного земледелия насчитывает пока всего около 60 лет, поэтому рано давать окончательную оценку результатам функционирования таких систем. Разница между существующими системами не всегда имеет четкую границу, они часто имеют терминологический характер.

Более оптимальной является разработка интегрированного земледелия, которое включало бы лучшие черты альтернативных систем и в то же время допускало бы в разумных размерах применение минеральных удобрений и пестицидов. Такое земледелие не только отвечало бы требованиям интенсивного ведения растениеводства с использованием современных достижений науки и техники, но и соответствовало бы экологическим задачам и максимальной реутилизации всех отходов сельскохозяйственного производства.

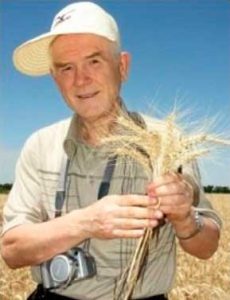

Агротех Шугурова

Допив чай, мы едем в поле — разбираться в деталях агротехники, применяемой в «Пугачевском». В балке видим то самое, непонятное издалека на трассе, фиолетовое. Козлятник восточный, сорт Гале, вот что это такое. Источник белка для скота и производитель азота для почвы. Двадцать пять килограммов семян когда-то привез сюда из Прибалтики местный агроном.

— Думаю, это единственная польза, какую агрономы принесли нашей области, — возвращается к больной теме Анатолий Иванович. — Другое дело — почвоведы. Были у нас на научной конференции одни, из Петербурга. И такие энтузиасты оказались! Вместо культурной программы попросились в поле. Взяли лопату, прокопали метр двадцать глубины, сделали срез земли, червей посмотрели, где у них домики, анализ почвы провели, плотность ее проверили. Руками щупали каждый слой. И остались в восхищении. Вот такие ученые мне понравились.

Забираю землю в горсть. Она черная и кажется почти влажной.

— У вас тут чернозем?

— Не много. Тут и подзол, и супесчаные. Когда я только пришел, вся почва была серая, выветренная. А сейчас — сами видите: с ладони не сразу стряхнешь, жирная.

Далеко-далеко по полю идут трактора с боронами, Шугуров машет рукой трактористам, чтобы на следующем круге подъехали поближе — бороны показать. Я смотрю по сторонам, прикрываясь козырьком ладони. И вижу, что земля «отсвечивает».

— А что это, Анатолий Иванович?

— Часть природной технологии — резаная солома. Еще Менделеев писал, — Анатолий Иванович достает из кармана сложенный лист бумаги: «Многие впадают в ошибку, полагая, что чем больше пахать, тем лучше. Но если, например, покрыть почву листвой, соломой или вообще чем бы то ни было отеняющим и дать ей спокойно полежать некоторое время, то она и без всякого пахания достигнет зрелости». Мы так и сделали.

Шугуров покажет нам потом заверенный печатями документ, где сказано, что балл плодородия в совхозе «Пугачевский» в 1970 году был 34, то есть очень низкий. Сейчас он приближается к сотне (что тоже заверено печатями). И если по стране этот балл, согласно «закону убывающего естественного плодородия почвы», падает даже с применением удобрений, то в «Пугачевском» — растет. Причем такими темпами, что в это трудно поверить.

— У нас гумус за пять-семь лет вырос на процент*, — рассказывает Шугуров. — Как-то раз один ученый приезжал, расспрашивал. Я и рассказал. А он: «Слушать вас интересно, но только никому не говорите, что гумус вырос на процент. Никто не поверит. Для этого на гектар надо вывезти 750 тонн навоза и плугом запахать». «Ну, — говорю, — милый мой, раз ты ученый, то вот эти свои 750 запаханных тонн раздели на 24». Почему? Потому что один нормальный микробиолог провел эксперимент: взял чистый песок, безо всякого органического вещества и занес туда солому из расчета четыре тонны на гектар. В одном варианте — на глубину 20 сантиметров, в другом — на глубину в 2 сантиметра, как я делаю. И стал замерять, сколько образовалось гуминовой кислоты. В первом варианте — 1 единица, во втором — 24.

Описывая свою технологию, чаще всего Шугуров употребляет слово «просто». Просто посмотрели, на какой земле растения хорошо себя чувствуют и в засуху, и в дожди, и увидели, что в естественной среде. А это просто потому, что в природе органические остатки удерживают влагу и дают питание растениям там, где они его ищут — у поверхности: здесь больше воздуха и тепла и есть условия для жизнедеятельности микроорганизмов.

— Простой пример, — с удовольствием просвещает нас Анатолий Иванович, — столб, закопанный в землю. Вот где он перегнивает? На глубине сантиметра в четыре, в пять, а глубже смотришь — все с ним нормально. Просто потому, что органические вещества разлагаются на этой глубине под воздействием аэробных микроорганизмов, живущих в верхнем слое, где есть доступ воздуха. Анаэробы живут в более глубоких слоях. Как думаете, что делает плуг? Правильно! Просто меняет их местами: выпахивает наверх анаэробы и запахивает аэробы. В результате и те и другие гибнут. Так что пахать не надо.

У меня перед глазами встает картина перепаханных полей родины — уродливая зябь, заливаемая дождем и засыпаемая снегом.

— Никогда?

— Разумеется.

Все очень просто. Осенью, после уборки урожая, надо оставить стерню, в которой накапливается снег. Он не выдувается ветрами, лежит ровно, а не клочьями, как при отвальной зяби. Это не только сохраняет будущую влагу, но и спасает почву от глубокого промерзания, а весной — от эрозии. Даже полегшая стерня сокращает силу ветра и удерживает вымывание плодородного слоя талой водой и ливнями.

— Природа ведь оставляет на поверхности земли листья, стебли, она же их не зарывает на глубину, правильно? — продолжает Анатолий Иванович. — Вот и мы не зарываем. Озимые и яровые убираем комбайнами с измельчителями. Измельченная солома в земле становится носителем углерода — материала для образования гумуса и углекислоты, улучшающих условия воздушного питания растений. Она — как одеяло, под ним растения переносят засуху лучше, чем на черной голой отвальной земле. По нашей технологии выходит, чем больше урожай, тем богаче земля. А то вот говорят, что однолетние растения не обогащают землю… Еще Терентий Семенович Мальцев доказал, что обогащают. Но никто не верил. И я все думаю: неужели они такие идиоты были, что ему пришлось столько лет это доказывать? Всю жизнь!

Директор «Пугачевского» невысоко оценивает умственные способности тех, кто вносит в землю удобрения. Во-первых, удобрения вредные. Во-вторых, они же еще и дорогие, а хорошая отдача не всегда бывает. Вот, например, сухой год… Люди потратились на удобрения, а отдача будет минимальная — структура затрат большая, результата нет. И они почти банкроты. В «Пугачевском» же на удобрения не тратятся, а анализы показывают, что за счет соломы и пожнивно-корневых остатков в почве после уборки зерна остается в среднем около 100 кг азота, 40 кг фосфора, 150 кг калия на гектар. Потому что все эти остатки — пища для жучков-паучков, а те стараются, перерабатывают органику в доступную для растений форму.

Завершив по полю очередной круг, к нам подъезжают два трактора. Шугуров здоровается за руку с загоревшими до черноты механизаторами, спрашивая, укладываются ли они по времени. Идет вторая за сезон культивация с провокацией к прорастанию сорняков. А всего таких культиваций проводится три-четыре, в зависимости от погоды — дожди или сухо. Сначала дисковая борона перемешивает корешки и вообще все. За ней — не позже чем через три-четыре часа — пружинная борона ровняет, чтобы не было комковатостей, соломку резаную расстилает, закрывает черную землю и уменьшает испарение, поскольку от белой соломы «отсвечивает». Завершает всю операцию плоскорезный культиватор «Паук», который, в отличие от импортных, ворочающих землю, проходит под землей: подрезает, а не переворачивает. Сберегает влагу в почве. А потом и сеять можно.

С севом в «Пугачевском» тоже не все как у людей: все хозяйства уже отсеялись, а здесь начинают только в конце мая. Потому что Шугурову не нравится идея «сей в грязь, будешь князь». Трогать слишком влажную почву нельзя, иначе в сухую погоду она превратится в монолит, растрескается, и ее ничем не исправишь. Надо, чтобы она прогрелась, и зерну в ней хорошо будет. Посеяв в прогретую землю, «пугачевцы» быстро получают хорошие всходы. Сорняки после культивации всходить даже не пытаются: куда им, если все вокруг уже занято культурными растениями.

— Вот академик Сдобников написал книгу «Пахать или не пахать». Я всю ее внимательно пролистал, дошел до овсюга — это сорняк такой, — и автор не знает, что с ним делать. Мы его давно уже нашей технологией уничтожили, а он все разгадывает, — смеется Шугуров и обращается к трактористам. — Мужики, а помните, как у нас чудо нашли? Что нет у нас плужной подошвы? А откуда ей взяться-то, если мы не пашем? Ну, аспиранты все равно начали копать землю и защищаться. На глаз-то ее не увидишь. Сверху копаешь — рыхлая, а глубже воткнешься — как камень. Потому что самый низ плуга давит в слое 28–30 сантиметров глубины и так уплотняет землю, что она становится как асфальт. Корни ячменя, овса, пшеницы дойдут до этой подошвы и дальше не осилят, развивают корневую систему в этом слое. В сырой год влаги им там хватит, а в чуть засушливый — уже все. Ясно же, что от плуга один вред. А народ пашет и пашет… Он у нас непробиваемый, народ-то.

источник: https://newsland.com/post/519450-agrotekh-shugurova

300 центнеров пшеницы с гектара.

Фантастика или реальность?

Юрий Иванович Слащинин сегодня известен в России как последовательный пропагандист органического земледелия на его современном этапе с учетом самых последних достижений мировой науки и практики.

На его авторитетное мнение ссылаются ученые, хотя ни по образованию, ни по роду деятельности он к земледельческой науке никакого отношения еще 11 лет назад не имел. Экономист по образования, журналист и писатель по роду деятельности, Юрий Иванович до 1991 г. достиг много – выпустил в свет несколько повестей и романов, по службе продвинулся до должности главного редактора журнала «Экономика и жизнь». И жить ему бы дальше, пожиная плоды карьеры, но однажды все перевернулось. И поворотным пунктом в резком изменении судьбы стала встреча с Петром Матвеевичем Пономаревым, народным опытником, который вознамерился доказать, что урожай в 300 центнеров пшеницы с гектара реален и в наше время. И доказал это на своих приусадебных 4-х сотках. И вот в начале с ним, а потом и с сотнями народных опытников России Юрий Иванович уже 11 лет доказывает необходимость перехода на новую систему земледелия. Выпускал газеты «Жизнь земная», «Разумное земледелие», писал письма вначале в партийные органы, а позже и в новые российские, в т.ч. Президенту и в Правительство, выступил на слушаниях в Госдуме по продовольственной безопасности России. Пока тщетно.

Хотя, как на это посмотреть. Год от года растет число его сторонников, в том числе и в нашем крае. Думаем, что земледельцам Приморья будет не только интересно, но и полезно узнать, как элементы новой системы земледелия работали на крохотном приусадебном участке ветерана войны П.М. Пономарева и что они в конце концов дали.

– А ПОЧЕМУ тебя это удивляет? – спрашивает меня народный опытник Петр Матвеевич Пономарев. Он выложил передо мной кусты пшеницы, предложил считать колосья, зерна, и пока я разглядывал их, говорил страстно, напористо:

– Еще задолго до новой эры жители междуречья Тигра и Евфрата получали по 25-35 тонн ячменя с гектара своих полей, удобренных илом и речными микроорганизмами разновидности дафний. Так почему же мы, с нашей наукой, химией, техникой, получаем меньше?

Да, я не верил, что в наше время, сейчас можно получать пшеницы по 300 центнеров с гектара. Слишком крепко отпечаталось в памяти, что средняя урожайность зерновых по стране составляет двадцать центнеров с гектара. Правда, в передовых хозяйствах Кубани получают по 50 центнеров и более зерна с гектара. На всякий случай заглядываю в книгу «Достижения науки и практики в растениеводстве» под редакцией академика ВАСХНИЛ И.С. Шатилова и вычитываю, что на сортоучастках академиков П.П. Лукьяненко и и В.Н. Ремесло получают урожаи зерна сорта «Аврора» по 85,5, сорта «Кавказ» – 92,2, сорта «Мироновская юбилейная» – по 100 центнеров с гектара. Все это убеждает, что в перспективе мы сможем получать урожаи пшеницы по 100 центнеров с гектара. Но 300?

– А ты считай, – предлагает Пономарев. – Шелуши колосья и считай: сколько зерна, сколько колосьев на кусте?..

Петр Матвеевич живет в Ташкенте, по улице Астрономической, дом № 29. Ему, скоро восемьдесят.

Он воевал, множество раз был ранен и осколки в теле сейчас еще тревожат его. С 1948 года работал в Госплане УзССР, а после выхода на пенсию, как говорится, с головой ушел в любимое дело – селекцию пшеницы и ячменя. Расчистил двор, разбил его на опытнические делянки. Но почему занялся зерном?

– Да потому, что хлеб – всему голова! Потому, что мало еще получаем мы зерна с наших полей, – говорит он страстно, как юноша взволнованно.

А я тем временем шелушу колосья, считаю, взвешиваю: в колосе 64 зерна, вес их – 4,2 грамма. Не верится, что такое может быть! Тереблю новые колосья, опять пересчитываю, взвешиваю зерна… И вновь перепроверяю свои познания, заглядываю в книгу А.А. Корнилова «Биологические основы высоких урожаев зерновых культур», где на странице 71 приведены показатели структуры озимой пшеницы сорта «Украинка» на сортоучастках госсортсети. Там показано, что при урожайности 50,2 центнера с гектара вес зерен колоса составляет 1,1 грамма. А у Пономарева почти в четыре раза больше!

А вот еще повод для удивления. Обычно пшеничный куст состоит из 2-4 стеблей с колосом. А у сортов пшеницы Пономарева каждый куст имеет 25-30 стеблей. И если в каждом колосе пусть по 3 грамма зерна, а на квадратном метре 36 кустов, то сколько же получится?..

– Три килограмма зерна с каждого квадратного метра, – подсказывает Пономарев.– В пересчете на гектар это и будет 300 центнеров.

– Значит, весь секрет в кусте?..

– И в кусте… – поправляет Пономарев. – Но куст тоже не новинка на земле. Одно зернышко может произвести свыше семидесяти стеблей с колосьями до восьмидесяти зерен в каждом. В середине прошлого века майор Галет вывел ячмень на сто десять стеблей. Так что теоретически можно получать урожай по 5-6 тысяч центнеров зерна с гектара. Но сейчас это нереально. А вот получать урожай новых кустистых пшениц и ячменя по 200-300 центнеров с гектара – реально уже сейчас не только на делянках, но и в поле. Так в чем же секрет высоких урожаев Пономарева? Что из его опытов можно и нужно взять на вооружение нашим растениеводам?

Прежде всего – новые кустистые сорта. Взяв за основу дореволюционный сорт пшеницы «Белотурка», Пономарев вывел путем отбора и целенаправленной изменчивости сорт «Белая остистая», который дает от 2,8 до 3,2 килограмма зерна на квадратный метр делянки. На базе старого сорта «Египетка» тем же методом выведена «Красная безостая», дающая урожайность от 2,5 до 2,8 килограмма на квадратный метр. Среднеазиатский сорт ячменя «Унумли-арпа» послужил базой новому сорту ячменя промышленного с урожайностью от 1,8 до 2,2 килограмма на квадратный метр.

– А почему взяты старые, широко распространенные сорта?

– Именно поэтому… Они меньше вырождаются, лучше сохраняют свои наследственные признаки.

Точкой отсчета раздумий Пономарева стала, казалось бы, общеизвестная истина: растение формирует в себе такое количество органического вещества, которое соответствует количеству поглощенной солнечной энергии.

Вот как говорил об этом К.А. Тимирязев в своем труде «Солнце, жизнь и хлорофилл»: «Мы можем доставить растению сколько угодно удобрений, сколько угодно воды, можем, пожалуй, оберегать его от холода в теплицах, можем ускорить круговорот углекислоты, но не получим органического вещества более того количества, которое соответствует количеству солнечной энергии, получаемой растением от солнца».

Специалистам известно и то, что на квадратный метр хлебного поля приходится солнечной энергии от 900 до 1000 ватт, а используется растением до одного процента. Отсюда возникает задача повысить КПД фотосинтеза, который полностью зависит от площади листовой поверхности растений. Чем больше эта площадь, тем больше хлорофилла, ассимилирующего углеводы, тем выше уровень урожайности зерновых культур.

Учитывая все это, Пономарев направил развитие кустистых сортов на увеличение листовой поверхности. Уверенность в правильности избранного пути подтверждали свидетельства исторических памятников, приведенные в книге С.Н. Крамера «История начинается в Шумере». Там сказано, что при высеве на поливном гектаре (в пересчете с шумерского) 120 килограммов зерна земледельцы междуречья получали урожай «Сам-200», а в урожайные годы «Сам-300». И секрет столь высоких урожаев был не только в плодородном иле и кустистых сортах, но и в том, что «листья на пшенице и ячмене, – по свидетельству отца истории Геродота, – имели четыре пальца в ширину».

Измеряю листья пшеницы сортов Пономарева – два пальца свободно укладываются на их поверхности. Этого достаточно, чтобы получать листовую поверхность на гектаре в 200-240 тысяч квадратных метров, тогда как официальной наукой принята за оптимальную норма листовой поверхности в размере 50-60 тысяч квадратных метров на гектар. А на колхозных полях она значительно меньше.

Однако вывести новые сорта оказалось для Пономарева половиной дела.

Многочисленные опыты показывали, что его новым разновидностям кустистой пшеницы и ячменя нужна новая агротехника, обеспечивающая получение сверхвысоких урожаев. И поиск опять от общеизвестного. Например, в растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает в виде углекислоты. Для формирования невысоких урожаев проблем с углеродом нет. Но как быть, когда надо получать по 200-300 центнеров зерна с гектара? И родилась мысль использовать в качестве углеродистого удобрения… уголь. Недорогой бурый уголь содержит в себе набор органических веществ, крайне необходимых растениям. Например, в тонне ангренского угля содержится: углерода – 720-760 килограммов, водорода – 40-50, кислорода – 190-200, азота 15-17 килограммов, серы – 2-3 килограмма и ряд важных для жизни растений микроэлементов. Перемолотый в пыль уголь вносится в почву, где он успешно перерабатывается микробами, превращается ими в питательную среду для растений.

Но растениям нужен не только углерод. Для своего построения и формирования урожая они берут и «выносят» из почвы множество химических веществ. Пополнить их запасы в почве должны органические и минеральные удобрения. К сожалению, не всегда удается это сделать из-за нехватки удобрений. Учитывая огромную роль агрофона для увеличения урожайности сельхозкультур, наши ученые тем не менее рекомендуют норму питания растений ниже предельного уровня. Более того, в этих нормах не учитываются затраты на питание бактерий, беспозвоночных и других животных организмов почвы и надпочвы. А ведь на гектаре хлебного поля только биомасса бактерий составляет 15-20 тонн. Это живой вес 50 голов крупного рогатого скота. Кормить эти полезные бактерии и беспозвоночных так же необходимо, как и растения, потому что они дают необходимые ферменты и аминокислоты, без которых нельзя получить белковые вещества. Академик В.И. Вернадский писал: «Человек никогда не интересуется всем живым веществом почвы. Так, для злаков не принимают во внимание их корней; следовало бы в последнем случае удвоить общую органическую массу. Никогда не принимают во внимание мир микробов и животных почв и надпочв. Оставляемое им без внимания количество жизни, наверное, не меньше органического вещества, которым человек пользуется для своих нужд; оно по крайней мере того же порядка, вероятно, гораздо большего». Фактически все живые организмы почвы и подпочвы, как и зеленые растения, потребляют «тот же азот, тот же фосфор, ту же серу и переводят их в неусвояемое зелеными растениями органическое вещество своих тел». И Пономарев считает, что, вложив в землю минимум, не надейся получить максимум. Он стоит за максимальное внесение удобрений.

По агротехнике Пономарева, создается двухслойная структура почвы. Верхний слой глубиной 10-12 сантиметров обеспечивает жизнь аэробных бактерий, а нижний слой – анаэробных. С этой целью первый слой делается пористым за счет внесения в почву рубленой соломы, навоза или опилок. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя. Для этих же целей можно использовать и рубленый камыш.

В общем, формирование структуры почвы, по Пономареву, сводится к следующему: сразу же после уборки озимой пшеницы на поле разбрасывается навоз в смеси с лигнитным углем в размолотом виде, рубленая солома, и все это перепахивается на глубину 10-15 сантиметров, а потом поле заливают водой из расчета 500-600 кубометров на гектар. В середине сентября (в Узбекистане) поле заливается второй раз по той же норме. Все это дает возможность очень быстро развиваться аэробам, и в почвенном слое накапливается от двух до трех процентов гумуса. В предпочвенную пахоту в начале второй половины октября вносятся по норме аммиачная селитра, суперфосфат и, в зависимости от надобности, известь в необходимом количестве. Пашется поле на глубину 18-20 сантиметров с полуоборотом пласта для перемещения накопленного гумуса к месту расположения корневой системы.

– А как быть, если почва плохая? Оставить паровать?

– Нет плохой почвы, – возмутился Пономарев. – Есть плохие хозяева!.. А пары – расточительство. Смею так утверждать, потому что многие земледельцы оправдывают свое нерадение именно ссылками на «плохие» почвы. Но вот вам пример: Голландия, Дания и Бельгия отвоевывают землю у моря, почвы у них – песчаные, а урожайность – завидуют все. А ведь дело в том, что эти пески они усиленно удобряют. Значит, и нам надо не держать пустующие поля под паром, а удобрять их, повышать плодородие почвы.

– Но чем?.. Нет у нас, как у древних шумеров, речного ила. А химическая промышленность пока не может обеспечить нас в достатке минеральными удобрениями. Может быть, рано нам говорить о сверхурожаях? Слишком дорогая получается агротехника, не по карману нам.

– Дело не в дороговизне. Кому-то, может быть, и дороговато покажется, а кому-то очень дешево, потому что получат зерно по своей цене, значительно превышающей сумму вложений. У нас уже есть очень много крепких колхозов и совхозов, которые, без сомнения, захотят получать сверхурожаи, если поймут, что это возможно. А вот тут-то как раз – в психологическом барьере – все трудности. Беда в том, что современные земледельцы привыкли довольствоваться малыми урожаями – 20-30-50 центнеров с гектара, это всем привычно. А цифра 300 – пугает. Сейчас важно убедить людей, что можем мы получать сверхвысокие урожаи, если будем вкладывать в землю те же сверхвысокие нормы удобрений. На первых порах у нас есть многое из того, чем можно питать почву – камыш, опилки, обрезки виноградных лоз, листва садов – все, что росло на земле, должно возвращаться в землю и тем самым питать ее.

– Тогда еще один вопрос, Петр Матвеевич. А надо ли достигать столь дорогим путем сверхурожаев? Вот в Индии, насколько мне помнится, решили зерновую проблему не кустистыми сортами, а наоборот, за счет низкорослых. Они не полегают, сеют их гуще и собирают повышенные урожаи.

– Убедительный пример, – говорит он, смеясь. – Была урожайность семь центнеров с гектара, а стала четырнадцать. Разве это много?

– Но народ получил хлеб.

– Не спорю. С точки зрения решений хозяйственных проблем, это прекрасно и поучительно. Но надо же идти дальше. И Индии, и всем странам надо искать пути максимального увеличения урожайности, чтобы засевать полей меньше, а получать зерна больше, а освободившиеся площади отдать под сады, виноградники, огороды. Проблема снабжения человечества овощами и фруктами стоит второй за проблемой обеспечения хлебом. А максимальный урожай не получишь за счет низкорослых сортов. Тут действуют законы природы. Нельзя от козы надаивать молока по ведру, как от коровы. Так же и растениям нужна определенная масса, чтобы давать оптимальный урожай. Все органы живых организмов, в том числе и растений, развиваются в строго пропорциональном соответствии с естественной конституцией.

В системе Пономарева есть много других интересных, а главное – полезных предложений. Размеры статьи не позволяют изложить их. Но в любом случае необходимо ответить на вопрос: а как показали себя его кустистые сорта пшеницы в условиях хозяйственного эксперимента?

Получено ли по 300 центнеров зерна с гектара на обычных полях?

Для полной ясности сразу оговоримся, что сортам Пономарева нужны не обычные поля, а возделанные по его агротехнике, максимально удобренные. И выращивание пшеницы должно вестись на поливе. На таких полях и на поливе сорта Пономарева не испытывались.

Попытка проверить их была в 1975 году на сортоучастке Среднеазиатской опытной станции ВИР. Однако из-за организационных «неувязок» (то нет трактора, то культиватора и т. д.) закладка опытных посевов на площади 0,5 гектара заняла вместо двух-трех дней 45 дней. В результате оптимальный срок сева был отодвинут на 40 дней. Вместо четырех поливов был проведен только один Имелись и другие «недоработки», которые исключают чистоту эксперимента. В конечном счете сорта Пономарева не превысили 37 центнеров с гектара. Но обратите внимание на такой факт. Сейчас мы высеваем 1,8-2 центнера на гектар и получаем на поливе 40 центнеров. Это – «Сам-20». У Пономарева взяли на посев 1450 граммов семян, а получили 196 килограммов зерна. А это – «Сам-135».

Так урожайны сорта Пономарева или нет, если даже в экстремальных условиях они в семь раз превосходят районированные сорта? Здесь еще одно достоинство кустистых сортов: из одного их зерна вырастет несколько полновесных колосьев, а потому требуется меньше посевного материала. Экономию подсчитать нетрудно, используя приведенные цифры.

Сейчас Пономарев ищет колхоз или совхоз, который бы проверил его сорта в хозяйственных условиях, и продолжает свою опытническую работу на делянках, разбитых во дворе. Труд опытника должен получить свое логическое завершение. Видимо, Министерству сельского хозяйства УзССР, его управлению науки надо помочь Пономареву размножить его сорта, проверить, как следует по закону, и дать им «путевку» на колхозные и совхозные поля. Это тем более важно, когда республика взяла на себя обязательство за пятилетку удвоить производство зерна. Надо помочь отработать предлагаемую им агротехнику получения сверхурожаев – сделать все необходимое для широкого применения в сельском хозяйстве результатов многолетнего опытнического труда Человека, который свершил его для людей. И сказать ему за это большое спасибо.

Ю. СЛАЩИНИН.

(Публикация 1991 года. Журнал «Экономика и жизнь № 11).

Дополнение от Автора сайта: книга Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие«

Верни мои урожаи! Или как подарить почве утраченное плодородие?

В хозяйствах злоупотребляют агрохимикатами, уплотняют почву тяжелой техникой и распахивают даже крутые склоны. Из-за этого некогда плодородная земля теряет структуру, иссыхает, выветривается и вымывается.

Можно ли спасти почву? Это довольно трудно, но вернуть былое плодородие можно.

Восстановительное земледелие возвращает плодородие

Рекультивация — это процесс улучшения качества почвы добавлением в нее органических веществ. Органика помогает улучшить дренаж, удерживает на поле влагу и обеспечивает питание растений. Земледелие с рекультивацией включает возвращение в почву питательных и органических веществ для восстановления плодородия и продуктивности.

Это можно сделать с помощью сидератов, покровных культур, которые повышают плодородие почвы, где растут. Покровные культуры чаще всего высевают после уборки основных культур, таких как пшеница или кукуруза, для защиты почвы от эрозии и сорняков. Зеленые удобрения и компосты используют для восстановления питательных веществ в почве после того, как снят урожай.

Кстати, о сидератах у нас есть небольшая, но крайне полезная подборочка. Ищите ее в конце статьи.

Рекультивацию почвы проводят несколькими способами, в том числе:

- Восстановление деградированной территории до ее естественного состояния.

- Изучение местных видов трав и их посев на поле.

- Использование органического вещества для улучшения физических свойств и плодородия почвы.

- Использование сидератов для увеличения содержания органического вещества и удержания влаги.

Рекультивация почвы — долгий и медленный процесс, но результат превзойдет все ожидания. На ожившей почве будут процветать посевы, а вы сэкономите неплохие деньги на удобрениях и пестицидах.

Почему это важно?

Восстановление почвы – важная часть устойчивого сельского хозяйства. Заключается оно в воссоздании почвенной структуры, насыщении органикой, уменьшении эрозии. При восстановительном земледелии на поле создают поликультурные растительные сообщества.

Главная цель этого типа земледелия — повысить способность почвы удерживать воду и питательные вещества. Это можно сделать разными способами, в том числе:

- Улучшение структуры почвы путем добавления компоста или другой органики.

- Высевание покровных культур для защиты почвы от эрозии во время пара.

- Расширение севооборотов, включение в них бобовых культур и других трав.

Восстановительное земледелие важно, потому что оно приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Здоровые почвы лучше удерживают влагу, что оптимизирует условия влажности для растений в засушливых районах или во время жаркой погоды/засухи. В здоровых почвах содержатся более высокие концентрации питательных веществ, необходимых растениям для хорошего роста.

Причины деградации почвы

Перевыпас

Самая распространенная причина деградации почвы. Происходит она из-за того, что на небольшой территории в течение длительного времени пасется слишком много животных. Это приводит к сокращению растительного покрова, уплотнению почвы и плохому росту растений, что, в свою очередь, ведет к потере питательных веществ и структуры почвы.

Чрезмерное использование пестицидов и удобрений

Агрохимикаты могут вызвать загрязнение и нанести вред окружающей среде. Они повреждают структуру почвы и убивают полезную микрофлору, которая не только должна разлагать растительные остатки, но и помогать растениям сформировать здоровую корневую систему и побеги.

Неправильная практика орошения

Такие методы, как затопление полей в дождливые сезоны или оставление полей сухими надолго, наносят почве ущерб, поскольку нарушают баланс между скоростью инфильтрации воды (насколько быстро вода проникает в землю) и скоростью ее испарения. Чрезмерное орошение может привести к выщелачиванию азота в грунтовые воды, а это вызывает эвтрофикацию (избыточное обогащение питательными веществами) водотоков и поверхностных вод.

Перекультивация

Если год за годом чрезмерно обрабатывать почву, проводить зимние вспашки, то это приводит к уплотнению почвы и потере органического вещества.

Плохой дренаж

Плохой дренаж и нарушенная структура может привести к заболачиванию и засолению почв.

В чем польза восстановления почвы?

Повышенная производительность

Восстановленные почвы содержат больше питательных органических и минеральных веществ, чем истощенные. Это означает, что сельскохозяйственные культуры могут расти лучше и давать больше урожая, чем те, которые выращиваются на истощенных почвах.

Улучшенное удержание воды

Восстановленная почва лучше удерживает влагу, чем истощенная, поскольку содержит больше органических веществ.

Сокращение использования удобрений

Почвы после рекультивации требуют для оптимальной производительности меньшего количества удобрений по сравнению с истощенными, потому что и без дополнительных внесений содержат все необходимые для роста растений питательные вещества.

Борьба с эрозией почвы

Рекультивация почвы помогает растениям лучше расти, потому что им становится доступно больше питательных веществ и воды. Культуры развиваются лучше и растут более сильными, поэтому их не унесет ветром и не смоет ливнем.

Водная эрозия. Виноват ли в этом фермер?

Повышение урожайности

Восстановленные почвы лучше удерживают влагу, чем истощенные, и имеют более высокое содержание питательных веществ. Это означает, что можно получать больший урожай на меньшем количестве земли, что снижает потребность в удобрениях и других химикатах. У восстановленной почвы более высокий pH (показатель кислотности или щелочности); благодаря этому, растения могут поглощать из нее больше питательных веществ.

Улучшение здоровья почвы

Восстановительное земледелие укрепляет здоровье почвы за счет повышения биологической активности в почве и увеличения популяций микробов, которые активизируют круговорот питательных веществ. Восстановительное земледелие поддерживает и другие полезные организмы, защищающие урожай от вредителей и болезней.

Как восстановить почву: 5 основных принципов

Интеграция домашнего скота

Животные напрямую не нужны для восстановительного земледелия. Но когда скот пасется на поле, он возвращает в почву питательные вещества в виде навоза. Это органическое вещество стимулирует микробные популяции почвы и улучшает круговорот питательных веществ.

Добавление растительного разнообразия

В восстановлении почвы растения играют активную роль, и когда фермеры поощряют разнообразие растений, они создают среду, в которой растения взаимодействуют друг с другом и стимулируют микробную активность почвы.

Сельхозпроизводитель снижает затраты на удобрения, потому что почвенные микробы могут обеспечить корни растений большим количеством питательных веществ и воды, чем растения могут получить сами по себе. Растительное сообщество также активно реагирует и на вторжение вредителей и сорняков, защищает себя от вредителей.

Так что фермер выигрывает несколько раз, если поощряет разнообразие растений на поле. Поскольку почвенные бактерии могут снабжать корни растений большим количеством питательных веществ и воды, чем сами растения, они тоже снижают затраты производителя.

Выращивайте все основные теплолюбивые и холодостойкие травы, которые обитают в естественных сообществах в вашем районе.

Если вы хотите воссоздать и поддерживать здоровье почвы, очень важно защищать ее своеобразной броней от большинства внешних воздействий. В частности, это сохраняет почвенную влагу, повышает содержание органического вещества и улучшает структуру почвы, одновременно с этим уменьшая сток и потерю плодородного слоя. Существует два способа такой «брони»: пассивный (защита состоит из сельскохозяйственных остатков, оставшихся на земле после сбора урожая), и активный – это выращивание покровных культур, сидератов.

Сведение к минимуму нарушений почвы

Можно уменьшить воздействие на почву, используя методы нулевой или минимальной обработки почвы, что в конечном итоге улучшит ее здоровье. Поля, на которых в течение многих лет использовалась технология нулевой обработки, обладают более высокой водоудерживающей способностью. Это важно в районах, подверженных засухе, поскольку нехватка воды может привести к гибели урожая.

Стимулируйте корневую систему

Чтобы сделать питательные вещества доступнее, используйте покровные культуры и биопрепараты, разработанные для вашего региона, которые стимулируют развитие корневых систем всех видов сельскохозяйственных культур.

Что могут сделать фермеры для восстановления почвы?

Используйте покровные культуры

Восстановительное сельское хозяйство и здоровье почвы зависят от стимуляции непрерывного роста растений и корней в почве. Сидераты поглощают из воздуха углекислый газ и фиксируют его в почве в виде органического вещества.

Они выделяют в почву и корневые экссудаты, которые способствуют развитию полезной почвенной микробиоты, добавляют в почву питательные вещества и уменьшают эрозию. В зависимости от требований к почве и от региона, в качестве покровных можно использовать многие культуры. Сидераты можно сеять в междурядьях при выращивании многолетних культур – а если это позволяет ваша сеялка, то и одновременно с зерновыми, на разных уровнях.