СТАТЬЯ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ!!!!

Весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов называют биоценозом (“биос” – жизнь, “ценос” – сообщество).

Человек1 ошибочно принял свою богоизбранность уникальность в естественном животном мире Земли за превосходство над всеми живыми существами…2 3

Жизнь биоценоза представляет собой иерархические отношения, в которых каждый из участников играет свою роль. https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/biocenoz-harakteristika-vidy-organizmy-primery-i-znachenie

Антропогенная деятельность приводит к разрушению естественных биологических единств. На их восстановления уходят века. Человек страдает от таких катастроф в первую очередь.

Биоценоз — это исторически сложившаяся совокупность людей, животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определённый участок суши или акватории), связанных между собой, а также окружающей их средой. Биоценозы возникли на основе биогенного круговорота и обеспечивают его в конкретных природных условиях[1]. Биоценоз — это динамическая, способная к саморегулированию система, компоненты которой (продуценты, консументы, редуценты) взаимосвязаны. Один из основных объектов исследования экологии.

Наиболее важными количественными показателями биоценозов являются биоразнообразие (совокупное количество видов в нём) и биомасса (совокупная масса всех видов живых организмов данного биоценоза). https://ru.wikipedia.org/wiki/Биоценоз

Биологическое единство формируется на основе взаимодействия фитоценоза, зооценоза и микробиоценоза. Фитоценоз представляет основу биоценоза, в нем протекают процессы создания и переработки органического вещества. От фитоценоза зависит облик, структура, климат и видовое разнообразие конкретного единства. В подобном единстве существуют положительные и отрицательные взаимодействия. Главным качеством фитоценоза является устойчивость во времени: он способен поддерживать собственное существования без постороннего вмешательства.

Совокупность различных видов живых существ, обитающих в одном биологическом сообществе, называют зооценозом. Ему тоже отведена важная экологическая роль. Зооценоз участвует в ускорении преобразования энергии, сохраняет структуру фитоценоза. У каждого вида животных есть определенная функция.

Под микробиоценозом подразумевают совокупность всех микроорганизмов, которые существуют в условиях одного сообщества. Сюда входят существа как растительного, так и животного происхождения. https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/biocenoz-harakteristika-vidy-organizmy-primery-i-znachenie

Выпадение из состава биоценоза основных видов-средообразователей ведет к разрушению всей системы и смене сообществ. Такие изменения в природе часто производит человек, вырубая леса, создавая перевыпас скота в степях и на лугах или перевылов рыб в водоемах.

Внезапное разрушение прежде устойчивых сообществ – свойство всех сложных систем, у которых постепенно ослабевают внутренние связи. Знание этих закономерностей важно для создания искусственных сообществ и поддержания природных биоценозов. При восстановлении степей, лесов, посадке лесопарков стремятся создать сложную видовую и пространственную структуру сообществ, подбирая дополняющие друг друга и уживающиеся вместе виды, добиваются появления разнообразного круга малочисленных форм для стабилизации складывающегося сообщества. http://biolicey2vrn.ru/index/biocenoz/0-875

Немного о биоценозе на примере города (городского округа) Лобни Московской области (на мой взгляд, это относится и к другим районам МО и землям России, и не только…)

- Строительство жилых комплексов (

захватосвоение природных территорий) без соблюдения установленных законодательством РФ норм (нормативов) озеленения, который должен составлять для города Лобни 13,72 кв. м/чел 4 — подробнее https://ecoucha.ru/znaniya/o-zelyonyh-nasazhdeniyah-podmoskovnogo-goroda-lobnya/ 5  Отсутствие грамотного планирования (и что немаловажно – своевременного планирования) транспортных автомобильных дорог и развязок – примеры мы видим воочию — лишь один пример — для реализации крайне нужной (уже как 20-30 лет) автодороги «Северный обход Лобни» размещение дороги произведено в зоне зелёных насаждений (лесов) по простой причине — бездумной застройке города…

Отсутствие грамотного планирования (и что немаловажно – своевременного планирования) транспортных автомобильных дорог и развязок – примеры мы видим воочию — лишь один пример — для реализации крайне нужной (уже как 20-30 лет) автодороги «Северный обход Лобни» размещение дороги произведено в зоне зелёных насаждений (лесов) по простой причине — бездумной застройке города…- Отсутствие в законодательстве города норм строительства жилых комплексов с подземными астостоянками (для примера – законодательство многих городов (не в России) не позволяет производить как новое строительство зданий и сооружений, так и реконструкцию (и даже капитальный ремонт) без возведения подземных этажей с автомобильными стоянками на базе грамотных расчётов на долгосрочную перспективу развития города). Это не позволяет организовывать более естественным образом придомовые территории — с посадкой зелёных насаждений, устройством водоёмов и т.п.

- Выделение в бюджете Лобни мизерных сумм (1% и даже меньше этого) на решение многолетних экологических проблем города («охрана окружающей среды»)… https://i0.wp.com/ecoucha.ru/wp-content/uploads/2020/05/d091d18ed0b4d0b6d0b5d182-d09bd0bed0b1d0bdd0b8.jpg?w=1010&ssl=1

лишь тезисы — СТАТЬЯ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ!!!! …. нарушениях биоценоза в г.о. Лобня, как минимум)) — собаки, лисы, другие живые существа, прерывание автотрассой единого живого экологического пространства, отсутствие в проекте биопереходов, нарушение водоохранной зоны реки и т.п.

- https://biologyinfo.ru/page/biocenoz-lesa-i-vodoemov/

- https://iz.ru/1011435/2020-05-15/uchenyi-nazval-veroiatnuiu-prichinu-sleduiushchei-pandemii

- http://biolicey2vrn.ru/index/biocenoz/0-875

- https://k100.space/pyataya-chast-stran-vo-vsem-mire-podverzhena-risku-kollapsa-ekosistem-v-svyazi-s-sokrashheniem-bioraznoobraziya/

- https://k100.space/nedoocenka-problem-uzhasnogo-budushhego/

- https://k100.space/biosfera-kak-primer-razumnogo-zhizneustrojstva/

- https://ecodelo.org/2038-33_kazhdoe_deistvie_cheloveka_neminuemo_otzyvaetsya_na_biotsenoze-chelovek_odno_iz_zhivotnykh_p

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Факультет математики и естественных наук

Кафедра естественнонаучных дисциплин, безопасности жизнедеятельности и туризма

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа

Направление подготовки 06.03.01 Биоэкология Профиль подготовки Биоэкология

|

Допустить к защите И. о. заведующего кафедрой Волковский Евгений Владимирович « » 20 г. (подпись) |

Выполнила студентка Г-БЭ 141 группы Зинина Виктория Владимировна подпись |

|

Научный руководитель д-р биол. наук, профессор Псарев Александр Михайлович подпись |

|

|

Оценка «_ » 20 г. подпись председателя ГЭК Бийск – 2018 |

|

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. УРБАНИЗАЦИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

- Урбанизированные ландшафты и особенности экологических условий городской среды

- Пути формирования фауны поселений человека

- Понятие об синантропизации

Глава 2. АНАЛИЗ ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ СРЕДНЕГО СИБИРСКОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ БИЙСКА

- Ландшафтно-экологическая характеристика территории

- Состав городской фауны

- Земноводные и пресмыкающиеся

- Птицы

- Млекопитающие

- Санитарно-эпидемиологическое значение отдельных видов

- Мыши

- Крысы

- Сизый голубь

Глава 3. ПРОБЛЕМА ФЕРАЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Глава 4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ БИЙСКА

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшими объектами географических исследований являются сельские населённые пункты, города. Это обусловлено тем, что образуют они искусственную среду жизни для людей и выполняют организационно- хозяйственные функции, являются местом концентрации промышленного производства, транспорта и т. д.

В данное время идут активные процессы урбанизации: возрастает численность как городского, так сельского населения, происходит расширение городов, населенных пунктов, а также возникают новые поселения для жизни людей.

В процессе строительства осваиваются новые территории. Всё это пагубно влияет на нашу природу, в особенности на её ландшафт.

Поэтому нельзя забывать о том, что ландшафты, видоизменённые и созданные человеком, всё же развиваются согласно природным закономерностям, а заброшенные им — стремятся вернуться к своему первоначальному виду.

Желание построить новые дома, возвести новые предприятия заставляет подчинять ландшафты под строительные планы несмотря на последствия таких воздействий на природу, из-за чего и происходит изменение природных ландшафтов в городские территории.

Это может отрицательно воздействовать на привычный образ жизни и рефлексы животных: сезонные пути их миграции, изменение мест водопоя, условия их зимовки, добычи пищи, могут повергнуть к ухудшению условий гнездования птиц, воздействовать на пути перелётных птиц, неблагоприятно сказываться на местах обитания мелких животных.

Говоря об этом, можно сделать вывод, что данная проблема наиболее актуальна в развивающимся мире, так как нужно задуматься об окружающей нас среде. Разумное и бережное отношение к окружающему нас миру однозначно оказывает лишь положительное воздействие на природу.

Актуальность темы определяется необходимостью изучения позвоночных животных урбанизированных ландшафтов и их экологического значения в городских экосистемах.

Цель работы – изучить состав, пути формирования фауны и экологическое значение позвоночных животных небольшого сибирского города на примере Бийска.

Основные задачи исследования:

- Рассмотреть особенности экологических условий городской среды.

- Проанализировать пути формирования фауны и городских территорий, процесс синантропизации животных.

- Выявить основной состав фауны позвоночных города Бийска.

- Изучить проблемы сохранения биоразнообразия в городской черте Бийска.

Глава 1. УРБАНИЗАЦИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

1.1. Урбанизированные ландшафты и особенности экологических условий городской среды

Процесс роста и развития городов – урбанизация – получил свое название от латинского слова urbanus – городской.

Наше столетие характеризуется продолжительной урбанизацией окружающей среды, то есть процессом роста числа городов и увеличением доли городского населения.

Город – это населенный пункт, который имеет население не менее 12 тысяч жителей, преобладающее большинство которого занято в отраслях, не связанных с сельским хозяйством. Город является одним из видов пространственной и социальной организации населения, которая возникает и развивается на основе концентрации образовательных, научных, культурных, административных и других интересов жителей.

Урбанизация резко нарушает баланс инвестиций в сельские и городские виды производства в пользу последних (городских). При этом растет социальное неравенство населения, потому как горожане имеют больший приоритет в обеспечении их услугами образования, здравоохранения, энерго- и водоснабжения.

Таким образом, урбанизация в будущем станет одной из важнейших глобальных проблем всего нашего мира. На фоне общего роста численности населения нашей планеты, городское население в среднем увеличивается со скоростью 2,5% в год, тогда как сельское население увеличивается на 0,8% в год. В перспективе, к 2025 году в городе будет проживать около 61% жителей нашей планеты.

Проблему урбанизации можно подразделить на следующие группы:

- Изменения в природных экосистемах;

- Изменения в образе жизни и здоровья, психологического статуса человека;

- Прогрессирующее загрязнение и деградация природной экосистемы.

Города требуют средоточия продовольствия, воды и топлива в больших масштабах, которые не встречаются в природе. Природные экосистемы не в состоянии перерабатывать такое огромное количество отходов от жизнедеятельности современного города. Абиотический компонент городской экосистемы представлен городским окружением. Это среда человеческой деятельности, а также среда обитания других организмов [36].

Урбанизированную территорию можно рассматривать как ландшафтный комплекс, в рамках которого все природные, техногенные и социальные компоненты взаимозависимы в равной степени.

Город представляет собой неустойчивую искусственную экосистему с преобладанием гетеротрофного звена пищевых цепей, поэтому городская среда нуждается в постоянной заботе человека, то есть необходимо её восстановление, высадка зеленых насаждений для очищения воздушного бассейна, очищение водных источников, а также удаление и переработка отходов [27].

Степень и характер влияния городов на природную экосистему зависит от многих факторов: численность и плотность городского населения, его экономическое положение, специфика промышленности предприятий, типы застройки, а также климат и географическое расположение местности.

Большое влияние на окружающие город территории и городскую среду оказывают транспортные потоки и их организации.

Всё это ведёт к резкому уменьшению видового разнообразия в городе, изменению флористического и фаунистического состава биоценозов.

Загрязнение воздуха продуктами сгорания углеводородов и выпадения кислотных осадков ведёт к деградации растительного покрова, исчезновению многих наземных животных. Транспортные потоки, помимо загрязнений и прямого уничтожения места обитателей, вносят фактор беспокойства в жизнь животных, нарушают пути их миграции и места для размножения [18].

Высотность и расположение построек в городе также имеют огромное значение для городских животных. Структура поверхности зданий в известной мере сравнима со скальным рельефом.

Внутри города можно выделить целый ряд разнообразных по своим условиям биотопов: плотная и разреженная застройка, садово-парковые зоны, подвалы, чердаки, свалки, пригороды с персональными постройками и садами, поля орошения, прилегающие к городу пустыри и леса. Таким образом, разнообразие биотопов зарождает большое количество экологических ниш.

В связи с этим, видовой состав флоры и фауны городов довольно богат. Наряду с местными видами, характерными для данной климатической зоны, большую роль в городских биоценозах играют интродуценты. Города исторически являются отправным центром распространения и накопления видов, привезённых человеком.

Можно считать также, что для многих местных видов в городе находятся выгодные условия существования: излишнее количество корма на свалках и помойках, места эрозий и отложений у рек. Некоторые биологи допускают вероятность возникновения новых видов растений в городских условиях на основе привезённых родительских форм.

Для многих городских животных Европы не известны крупные популяции вне городов; прочие местные виды избирательно концентрируются в городских условиях. Примерами могут служить голубь- сизарь, домовой воробей, хохлатый жаворонок, черный стриж. Отдельные виды животных, обитающие в природе на скалах и в пещерах, в городе – осваивают стены домов и подвальные помещения.

Необходимо еще раз заметить, что урбоэкосистемы являются искусственными природно-антропогенными комплексами. От естественных самоподдерживающихся экосистем их отличают резко нарушенные биогеохимические циклы, наличие громадного количества отходов, которые не в состоянии утилизировать биота. Биоценозы города непостоянны, так как в них нарушено экологическое равновесие за счет доминирования гетеротрофного звена. Вследствие этого, первостепенные задачи современного градостроительства объединены с планированием «зеленых островов» в городе, поддержки фитоценозов (продуцентов), а также охраной и рекультивированием почв, восстановлением редуцентов – деструкторов отходов.

Основным средством контроля качества и состояния городской среды является система мониторинга. В последнее время, в связи с загрязнением городской среды, наблюдается тенденция к созданию спальных районов в Зелёной зоне и развитие автотранспорта [27].

1.2. Пути формирования фауны поселений человека

Биоту города не формирует не только человек. Растения и животные, обитающие на территории города являются неотъемлемым элементам среды существования человека. Города значительно различаются по видовому составу фауны, многообразие которого зависит от ряда факторов, как природных, так и антропогенных. Фауна любого города может состоять из:

а) местных видов, изначально обитавших в конкретной местности (архефиты);

б) вселившихся в данную местность в новое (неофиты) и новейшее (адвентивные виды) время [2].

В современном восприятии биотическое сообщество – это любая совокупность популяций, населяющая определенную территорию или тот или иной биотоп, функционирующая как одно единое целое благодаря взаимосвязанным процессам. Биотическое сообщество в общепринятой научной трактовке является синонимом биоценоза. Для сообществ характерно функциональное единство, соответствующая данному биоценозу структура трофических связей и энергетического обмена; определённое композиционное единство, что обеспечивает возможность сосуществования определенных видов. Однако виды могут в значительной степени замещать друг друга во времени и пространстве, поэтому функционально сходные сообщества могут иметь различный видовой состав. Это является характерной чертой биотических сообществ.

Экологическая структура биоценоза слагается из определенных групп организмов, связанных, прежде всего, сходным типом питания. В комплексе с видовой и пространственной структурами она является его макроскопической характеристикой и даёт возможность определить свойства того или иного биоценоза, выяснить его устойчивость в пространстве и времени, а также предвидеть последствия изменений, вызванных влиянием антропогенных и иных факторов.

Каждый биоценоз занимает определённое место на земной поверхности с относительно однородными абиотическими условиями существования входящих в него популяций организмов. Такой участок называется биотопом.

Биотоп вместе с населяющим его биоценозом составляет биогеоценоз — взаимообусловленный комплекс живых и неживых компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергии. Биогеоценоз является рангом экосистемы, границы которой совпадают с границами растительного сообщества (фитоценоза).

Биотоп – это результат преобразования биоценозом неорганической составляющей биогеоценоза. При прочих равных условиях, чем больше разнообразие биотопов, тем богаче состав биоценозов некоторой территории.

Эти положения классической экологии полностью относятся и к урбанизированным территориям. Однако разнообразие условий обитания живых организмов здесь обеспечивается взаимодействием природной и социальной подсистем урбогеосоциосистемы с ведущей ролью преобразовательной деятельности человека, в результате чего могут образовываться:

а) полночленные биоценозы со значительным участием продуцентов (интродуцированных или местных) и редуцентов в трансформации энергии и вещества;

б) биоценозы, в которых консументы существуют преимущественно не за счёт продуцентов, а за счет поступления органического вещества в процессе жизнедеятельности человека;

в) неполночленные сообщества, состоящие из гетеротрофов, одни из которых питаются мертвым органическим веществом (сапротрофы, детритофаги) и, в свою очередь, служат пищей другим (консументам детритофагов).

В качестве основных признаков, используемых для выделения урбобиотопов, можно отметить:

- наличие водоёмов или водотоков;

- наличие и характер застройки;

- степень выраженности искусственных покрытий;

- вид городской инфраструктуры;

- наличие, тип и степень выраженности растительного покрова. С учетом этих признаков в городах выделяют:

а) водные и болотные биотопы;

б) биотопы застроенных территорий;

в) биотопы автомобильных, железнодорожных магистралей, трубопроводов, линий электропередач с их полосами отчуждения;

г) биотопы древесно-кустарниковых насаждений;

д) открытые биотопы с преобладанием травяной растительности.

Природные биотопы формируются в результате эволюционного приспособления населяющих его видов к конкретным физическим условиям среды, характеризующим данный биотоп. В качестве основных путей формирования городской фауны можно отметить:

1. Поглощение городом местообитаний вида в пределах существующего природного ареала.

В результате этого процесса фауна города пополняется за счёт автохтонных (аборигенных) видов, которые либо адаптируются к условиям урбанизации и существуют в городе со стабильной или увеличивающейся численностью, либо исчезают. Обычно в составе городской фауны доля аборигенных видов в большинстве случаев меньше, чем доля поглощённых видов.

2. Смена биотопов и вселение в город прежде не урбанизированных видов.

В этом случае фауна города также пополняется за счет местных видов, которые, как правило, не являются узкоспециализированными и имеют высокий потенциал адаптаций к условиям жизни в городе. Популяции этих видов в городах становятся в большей степени синантропными, чем исходные популяции. К ним относятся новые синантропные экологические расы голубей, черного дрозда, галок, ворон, воробьёв, различных грызунов, кошек, собак, насекомых и т. д.

3. Формирование новых экологических ниш, которые занимаются видами-переселенцами из других географических областей в соответствии с их экологическими требованиями. Пополнение фауны городов по этой схеме предполагает наличие у видов механизмов активного и пассивного расселения.

Активное расселение характерно для всех подвижных животных. Во многих случаях подобное распространение видов способствует активному освоению новых территорий. Пассивное расселение характерно для большинства видов растений и многих животных: земноводных (на стадии яйца или личинок), рыб, насекомых, паукообразных, паразитических червей, простейших. Причём у ряда видов животных активное расселение часто комбинируется с пассивным.

4. Преобладающая часть новых видов, попадающих в города из других географических регионов, была занесена или завезена человеком, после чего виды с пассивным расселением используют характерных для них агентов переноса для закрепления в новых местообитаниях [25]. Наиболее благоприятные условия адвентивные виды находят чаще всего в нарушенных антропогенных ландшафтах, а их расселению способствует развитая дорожная и торговая сеть.

5. Комбинированная схема – результат процессов пассивного расселения и смены биотопов прежде не урбанизированных видов.

1.3. Понятие об синантропизации

С давних времен в нашей стране происходят различные интенсивные процессы синантропирования животных, т. е. формирования фауны человеческих сожителей, обитателей жилищ (в категорию синантропов не включают вредителей сельского хозяйства).

Термин «синантропия» происходит от двух греческих слов: syn – вместе и anthropos – человек (совместно с человеком).

Общеизвестно, что с появлением заселений человека уничтожаются природные биоценозы, а на их месте создаются новые со свободными и своеобразными экологическими нишами, которые осваиваются животными разнообразного происхождения. Подобным образом, синантропия – это биологический феномен, вызванный, прежде всего возникновением городов и тесно связанный с их строительством и развитием. Под синантропизацией необходимо понимать становление причинного контакта животных с антропогенными биотопами и их элементами. Синурбанизация – это самая высокая степень синантропизации. Ее критерием является переход живых систем к сосуществованию с человеком.

Говоря о видах-синантропах, дают несколько отличающиеся определения этого понятия. А.Н. Формозов установил синантропов как виды, которые находят у жилья либо в жилье человека корм и убежище для себя.

Б. Росицкий и И. Кратохвил характеризовали синантропных млекопитающих как виды, для которых жилище человека, дворовые постройки и другие сооружения человека являются средой, в которой они могут жить в течение всей своей жизни и размножаться. Учёные предложили деление млекопитающих по их отношению к заселению построек человека, т. е. по степени синантропии, на три категории:

- экзоантропные виды, которым жизненные условия в человеческих поселениях по биономическим причинам совсем чужды, и поэтому они жить здесь не могут;

- гемисинантропные виды, для которых поселения человека хотя и соответствуют их требованиям к среде, так что они там могут жить и размножаться, но присутствие их случайно или временно. Это виды с широкой экологической валентностью и способностью проникать и задерживаться в человеческих жилищах;

- эвсинантропные виды (постоянносинантропные), для которых человеческие поселения являются главной, часто единственной и постоянной, или, в течение большей части жизни, главной и постоянной средой, в которой они живут, размножаются.

При синантропировании необходимо понимать формирование контакта животных с антропогенными биотопами и их элементами.

Настоящими синантропными видами можно называть те виды животных, которые освоили все типы человеческих построек, вплоть до современных многоквартирных домов, и могут существовать, не покидая их. Как правило, синантропия у этих видов чётко выражена.

Среди синантропных животных особое место занимают грызуны, которые приспособились к тесному соседству с человеком. Несмотря на свои незначительные размеры, они обладают хорошей живучестью практически в любых условиях. Горная местность, засушливые регионы, холод, тропический климат – все это не является препятствием для роста популяции грызунов, которые представляют синантропный вид.

Очень важно для синантропов умение быстро приспособиться к постоянному присутствию человека и ритму его активности. Синантропные животные развиваются вместе с человеком и быстро приспосабливаются к постоянно меняющейся среде обитания. В число этих синантропов входят некоторые лесные полевки, хомячки, крысы, гигантская белозубка и др. Рост городов не мог не отразиться на поведении и образе жизни таких животных. В последние годы синантропы стремительно осваивают технические новинки человечества. Наиболее показательно в этом плане можно рассматривать поведение бродячих собак.

Исходя из первой главы, можно сделать вывод, что урбанизация – это быстроразвивающийся процесс и самая глобальная проблема нашего столетия. Вследствие с этим формируется биота города и её видовой состав.

Глава 2. АНАЛИЗ ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ СРЕДНЕГО СИБИРСКОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ БИЙСКА

2.1. Ландшафтно-экологическая характеристика территории

Бийск – один из шести городов России, единственный за Уралом, основанный в 1709 году по именному Указу императора Петра Великого как форпост, имевший важное военно-стратегическое значение.

В настоящее время, это второй по значимости город края, крупный промышленный, научный, образовательный и культурный центр с населением 204 тыс. жителей. Решением Правительства от 21 ноября 2005 г. городу Бийску присвоен статус наукограда [6].

Бийск – ворота Горного Алтая, крайняя точка в России, с которой начинаются все горные туристические маршруты. Через Бийск ежегодно проезжает более 3 млн. туристов. Отсюда идут дороги на всеми известные туристические объекты: Телецкое озеро, гора Белуха, курорты Чемал и Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Кош-Агач и плато Укок.

Этот небольшой город расположен в юго-восточной части Алтайского края. Он является началом знаменитого Чуйского тракта, идущего через весь Алтай к границе с Монголией. Расположен в центре крупнейшего материка Евразия на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины в 60-ти км от административной границы Горного Алтая. Город лежит в долинах рек Бия и Обь и протягивается вдоль них с юго-запада на северо-восток на 34 км. В настоящее время Бийск включает в себя левобережную часть долины Бии, начиная от объездного автомобильного моста на северо-востоке до дачных участков у поселка Усть-Катунь на юго-западе.

Согласно схеме физико-географического районирования Юго- Западной Сибири Бийская территория находится в Западно-Сибирской физико-географической стороне, в лесостепной зональной области. В пределах этой области Бийск расположен в Верхне-Обской провинции, наименьшая региональная единица — Верхне-Обской долинный физико- географический район. Морфологическая структура ландшафтов изучена на уровне типов местностей:

- Поймы больших и средних рек, расчленённые протоками и старицами, с разнотравно-злаковыми и осоковыми закустаренными лугами и тополёвыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах.

- Первые надпойменные террасы больших и средних рек – плоские, заболоченные с кустарниково-травянистыми болотами и разнотравными лугами на лугово-чернозёмных почвах.

- Вторые надпойменные террасы больших и средних рек, плоские и слабоволнистые, местами бугристо-грядовые со смешанными сосново-осиново- берёзовыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах.

- Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо- грядовые с сосновыми и берёзово-сосновыми борами на дёрново- слабоподзолистых почвах.

- Высокие древние речные террасы, плоские, полого наклонные, местами расчлененные долино-балочными системами со злаково- разнотравными луговыми степями, лугами на выщелоченных чернозёмах в сочетании с березовыми колками на серых лесных почвах.

- Высокие древние речные террасы, бугристо-грядовые с сосновыми борами и берёзово-сосновыми травянистыми закустаренными лесами на дёрново-слабоподзолистых почвах.

Большая часть геосистем находится в квазикоренном состоянии, что говорит об их неустойчивости к внешним воздействиям и низком экологическом потенциале. По отношению к Бийской территории, данные природные комплексы являются восстановленными ландшафтами, так как они заменены на значительной площади антропогенными комплексами.

Наибольшую площадь занимают селитебные ландшафты, представленные городским классом и четырьмя типами – малоэтажным, многоэтажным, заводским и садово-парковым [38].

Наибольшее распространение получил малоэтажный тип ландшафта, занимающий в отдельных районах города более 50% площади. Второй по площади – многоэтажный тип ландшафта (от 7 до 50%). Значительное развитие получил заводской тип ландшафта, встречающийся в основном в виде крупных массивов в окраинных частях города. Причём расположение промышленных объектов является неудачным с физико-географической точки зрения. Садово-парковый тип представлен весьма незначительно, менее 3% от общей площади антропогенных комплексов [7].

В пригородной зоне широко представлен сельскохозяйственный класс антропогенного ландшафта, что вызвано благоприятными аграрными условиями. В районе города Бийска выделяется два типа данного класса – полевой и садовый. Бийск является крупным транспортным узлом, это обусловливает значительное распространение дорожных ландшафтов, площадь которых постоянно возрастает.

Главная водная артерия реки Бия, правая составляющая Оби, вытекает из Телецкого озера, расположенного на высоте 472 м над уровнем моря. Площадь бассейна 37 000 км2, длина реки более 300 км. Значительная часть бассейна Бии (около 46%) принадлежит бассейну реки Чулышман, впадающей в Телецкое озеро. Бассейн Чулышмана — горная страна, наивысшие отметки горных цепей которой достигают 3000 м.

Воды Бии принадлежат к гидрокарбонатному классу со значительным преобладанием НСОз (около 85%). Минерализация вод Бии невелика и только в нижнем течении зимой возрастает до 250 мг/л. Колебания минерализации на большей части течения реки незначительные, что объясняется нивелирующим влиянием озера [24].

В почвенном покрове распространено несколько систематических групп почв: чернозёмы (оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные); серые лесные; лугово-чернозёмные почвы и луговые; болотные; аллювиальные; малоразвитые. [23].

Доминирующими почвами ландшафтов являются чернозёмы выщелоченные, на их долю приходится до 80% [39].

Распаханность сельскохозяйственных угодий достигает 70%, а облесенность многолетними насаждениями не превышает 0,4%.

Неблагоприятные климатические явления, рельеф и особенности почвообразующих пород служат основой негативных природных воздействий на почвенный покров. Усугубляет снижение качества почвы хозяйственная деятельность человека. Это разрушает структуру, ухудшает физические и химические показатели, усиливает анаэробные процессы, тем самым создаются предпосылки деградации почв.

Экологическое состояние городской среды сильно влияет на состояние здоровья жителей города. За состоянием воздуха ведется непрерывный контроль городской службой, которая существует с 1993 г. Анализы проводятся на трех постах, выявляя содержание более 30 вредных компонентов [11].

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся автотранспорт и предприятия топливной энергетики, химической, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, рассредоточенные по всей территории города.

Почти все предприятия расположены в городской черте и сосредоточены, главным образом, в Приобском районе (ТЭЦ, Олеумный завод, ПО «Полиэкс», НПО «Алтай», Сибприбормаш, ПО «Железобетон», рыбзавод, кирпичный завод и др.). В этом районе концентрация сероводорода, хрома, серной кислоты превышают норму в 2 раза, свинца – в 14 раз, хлористого и фтористого водорода – в 20 раз.

В загрязнении атмосферы высока доля автотранспорта. В 2017 г. в Бийске насчитывалось 80 тыс. единиц автотранспорта. Наибольший вклад в загрязнение воздуха оксидом углерода и диоксидом азота вносили именно выбросы автотранспорта. Главные магистрали города – переулок Коммунарский, улицы Трофимова, Мерлина, Васильева – сильно загрязнены выхлопными газами [19].

Несмотря на это, экология в городе в последнее время стала намного лучше, после того, как перестал функционировать Бийский химический завод, выбрасывавший в атмосферу больше всего вредных веществ в городе. Прекратила свое существование и Бийская табачная фабрика в январе 2007 года, которая находилась в центре города и не давала пройти мимо неё из-за сильного запаха табака и вредных выбросов в атмосферу города.

Сейчас из крупных заводов в городе остались только Бийский котельный завод, который практически ничего не выбрасывает в атмосферу, и Бийский олеумный завод который занимается выпуском взрывчатых веществ промышленного и специального назначения, а также производством и утилизации боеприпасов и их составных частей. Данный завод оснащен современными очистными сооружениями, благодаря которым в атмосферу выбрасывается малая часть загрязняющих веществ.

Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, твердые вещества, диоксид азота. Веществами, загрязняющими атмосферу города, являются также бензапирен, диоксид азота, формальдегид, оксид углерода и др. [19].

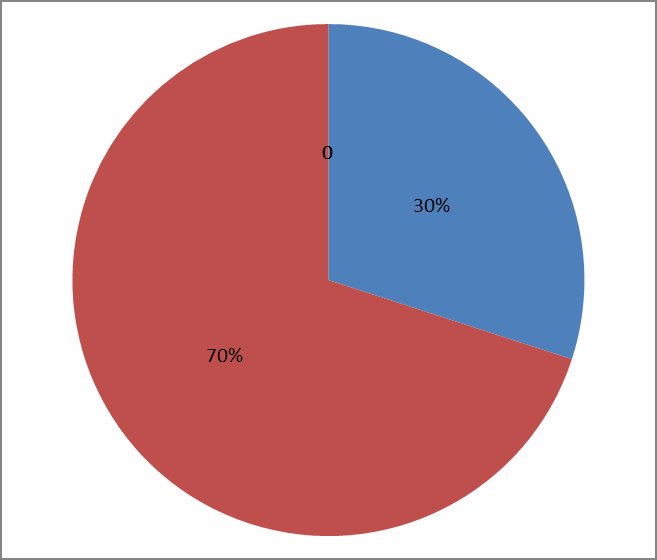

В целом экологическое состояние на территории города Бийска можно обозначить как условно-благоприятное на 30%-х площади и неблагоприятное — на 70%-х площади [18].

Река Бия, вдоль которой тянется наш город (рис.2), более чем на 25 км загрязнена азотными соединениями и нефтепродуктами. Их содержание увеличивается в период таяния снегов и ливневых дождей, когда идет смыв загрязняющих веществ с почвы и прилегающих к реке территорий, которые сильно загрязнены [29].

Серьезную опасность представляет сброс в водоем сточных вод, загрязненных биогенными элементами, так как в воде, содержащей органические вещества и биогенные элементы, происходит интенсивное размножение различных микроорганизмов и водорослей [20].

Самый крупный водопользователь в городе – ТЭЦ-1, сточные воды которого загрязнены нефтепродуктами, взвешенными веществами. Их концентрация составляет 3-6 ПДК.

ПО «Сибприбормаш» ежегодно сбрасывает в реку Бию более 1 млн. м 2 сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, взвешенными веществами .

Эффективность работы городских биологических очистных сооружений можно оценивать в 94-95%, что соответствует проектным показателям, но не обеспечивает полную очистку сточных вод до норм ПДК.

2.1. Состав городской фауны

Своеобразие фауны территории определяется особенностями его географического положения. Городская черта включает в себя участки лесных массивов и степей, пойму реки Бия. Это, в сочетании с условиями урбанизированного ландшафта, привлекает многих животных из окружающих биотопов, которые, вместе с синантропными видами животных, формируют фауну нашего города.

В городской среде преобладают трофические цепи разложения, в отличие от природной среды, где большое значение имеют пастбищные цепи, основанные на первичной продукции растений. Пригородная среда предоставляет корм и является местом обитания для многих видов животных. В садах и парковых зонах живут белки, ежи, кроты и т.д.

В Красную книгу Бийска и Бийского района внесены 46 видов животных, которые проживают в окрестностях города Бийска (из отряда насекомоядных – темнозубая бурозубка, сибирская белозубка; из отряда рукокрылых – прудовая ночница, водяная ночница, малый ушан, рыжая вечерница; из отряда хищных – выдра) [14].

Природные территории со статусом особо охраняемых в городе в настоящее время не существуют [13].

Ранее в эту категорию входило озеро Ковалёвское, которое находится в Приобском районе города, являвшимся ранее любимым местом для отдыха горожан. Памятник природы площадью около 0,9 тыс. га, образованный в 1998 г., по итогам научной инвентаризации 2007–2009 гг. был лишен своего статуса. Произошло ухудшение состояния озера вследствие внешнего воздействия человека на него. Тем самым произошла деградация озера. Засорившиеся придонные родники перестали подпитывать озеро чистой водой. Как следствие – оно обмелело и заболотилось [30].

В ведомстве прорабатывают вопрос об очистке дна озера. При содействии Новосибирского проектного института экологи готовятся включить работы по очистке дна озера в федеральную целевую программу.

2.2.1. Земноводные и пресмыкающиеся

В пределах нашего города обитают пять видов пресмыкающихся. Самым обычным видом, встречающимся на этой территории, является прыткая ящерица, самцы которой имеют яркую зелёную окраску, а самки — серую.

В пойме рек Бия и Обь можно увидеть обыкновенного ужа, часто выползающего на автомобильные дороги. Так же повсеместно встречается обыкновенная гадюка, живородящая ящерица и узорчатый полоз, которые обычны для Бие-Чумышской возвышенности, верховья реки Обь.

Земноводные нашего города представлены четырьмя видами. Вдоль всего русла реки Бии можно встретить озерную лягушку, появившуюся на Алтае в начале 70-х годов в результате случайного заселения и с тех пор широко распространившуюся в нашем регионе. В зарослях травы, во влажных стациях, в поймах рек Обь и Бия, около городских водоемов так же можно встретить небольшую остромордую лягушку. Гораздо реже встречается серая жаба, ведущая скрытный образ жизни и редко попадающаяся на глаза человека. Замечены также единичные находки сибирской лягушки, приуроченные к заболоченным участкам в лесных массивах.

В водах рек Бия и Обь, обитают рыбы, являющиеся объектом любительского лова. Обычно в уловах рыбаков встречается плотва сибирская, елец, щука, речной окунь, ерш, лещ, гольян, пескарь, щиповка, реже попадаются серебряный карась [29]. В нижнем течении р. Бия, верховьях р. Обь единично ловится язь, стерлядь. Иногда в уловах можно встретить таймень и нельма – редкие представители лососевых рыб, занесенные в Красные книги Бийского района и Алтайского края.

2.2.2. Птицы

Птицы, пожалуй, наиболее заметный элемент фауны. По литературным данным на территории нашего города может обитать около 110 видов различных птиц, однако большая часть этого списка – пролетные. Обычный состав орнитофауны в городах – это голуби и воробьи [4].

Постоянными обитателями можно считать около 40 видов птиц, среди которых есть синантропные формы и птицы окрестных биотопов, которых привлекает наличие пищи, укрытий, подходящих для мест гнездования.

Почти по всей территории г. Бийска встречается домовой воробей, большая синица, городская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сизый голубь, горлица, сорока, галка, грач, серая и черная вороны и др. Обыкновенными обитателями городов стали черный коршун, канюк. По границе бора можно увидеть иволгу, чечевицу, сову. С речными поймами связаны обыкновенная чайка, речная крачка, реже можно увидеть крякву, чирка-свистунка.

Зимой состав городской орнитофауны меняется. Улетают на юг ласточки, трясогузки и другие перелетные птицы. Но их место занимают прилетевшие синицы, снегири, свиристель. Они склевывают ягоды, оставшиеся на кустах и деревьях после осени, тем самым питаясь ими.

По-иному стали вести себя такие птицы как снегири и щеглы. Раньше их местом обитания были только окраины города. Сейчас их можно во множестве встретить в скверах, парках и просто на улицах города.

Видовой состав птиц последнее время меняется все чаще. Все больше растет плотность поселения врановых. Если раньше на помойках и свалках можно было встретить воробьев, то теперь все чаще можно встретить там ворон и сорок. В городской черте эти птицы теряют характерную им осторожность и копаются на помойках в поисках корма, не обращая внимания на близость человека. Ночёвки ворон и сорок обычно располагаются в пригороде городов. Там собираются до нескольких тысяч птиц. Все чаще отдельные птицы и даже их группы остаются ночевать в городе, в скверах или просто на крупных деревьях, на улицах города.

Также в нашем небольшом городе из отряда аистообразных можно встретить малую выпь, большую серую цаплю, чёрного аиста. Основу рациона этих птиц составляют кузнечики, лягушки, ракообразные, мыши. При помощи своего длинного клюва эти птицы с лёгкостью достают себе пищу с илистого дна.

При сравнении пространственно-временной структуры и плотности населения птиц разных экологических зон г. Бийска выявлено, что обилие видов уменьшается от периферии к центру. Наибольшее число видов – в зоне дачных поселков (34 вида) и промышленной зоне, расположенной в смешанном лесу (50 видов). Плотность птиц уменьшается в обратном направлении. Наибольшая плотность выявлена в районах новой многоэтажной застройки (2459 особей на 1 км), районах старой многоэтажной застройки (2769 особей на 1 км) и в промышленной зоне, расположенной в центре города (2318 особей на 1 км). Наименьшая – в зоне дачных поселков и западной промзоне (991 особей на 1 км и 652 особей на 1 км соответственно) [4]. Встречаются следующие виды:

Гусеообразные – огарь, большой крохаль. Питаются в основном рыбой, иногда достигающий длиной около 20 см.

Соколообразные – скопа, хохлатый осоед, могильник, большой подорлик, балобан. Отличается этот вид птиц крепким телосложением и широкой грудью. Преимущественно все виды этих птиц питаются мясом. Большое количество охотится на млекопитающих и птиц.

Ржанкообразные – кулик-сорока. Питается эта птица чаще всего разнообразными беспозвоночными, многощетинковыми червями, ракообразными, редко может питаться рыбой.

Совообразные – филин. В качестве своей добычи предпочитает средних и мелких млекопитающих.

Дятлообразные – трехпалый дятел.

Воробьинообразные – пятнистый конек, серый сорокопут, овсянка Годлевского. Эти птицы отличаются крепким клювом, который может быть у разных видов различной формы; питаются насекомыми.

В окрестностях Бийска встречаются 11 редких видов хищных птиц, занесённых в Красную книгу Алтайского края: орёл-карлик, степной орёл, большой подорлик, орёл-могильник, беркут, орлан-белохвост, чёрный гриф, балобан, сапсан, дербник и бородатая неясыть [15].

2.2.3. Млекопитающие

Повсюду в городе распространены синантропные серая крыса и домовая мышь, нередко встречается обыкновенная полёвка.

Наибольшая численность мелких млекопитающих встречается в биотопах с минимальным антропогенным прессингом и с обеспеченными кормовыми и защитными условиями (полигон бытовых отходов и агроценоз). При повышении антропогенной нагрузки и обеднении кормовой базы, обилие зверьков, как правило, уменьшается. Влияние со стороны человека (выпас, рекреация, застроенность) и неблагоприятные биотопические условия (климатические или вызванные деятельностью человека) значительнее влияют на общую численность мелких грызунов и насекомоядных, и на количество фоновых видов, чем на видовое богатство, которое больше зависит от разнообразности растительных сообществ.

Основу сообществ мелких млекопитающих составляют четыре ярко проявленных доминанта: обыкновенная полёвка, мышь-малютка, полевая мышь и узкочерепная полёвка [21]. Первый вид входит в число доминантов, из которых в сосновом бору лидирует по численности над всеми остальными видами. Мышь-малютка больше предпочитает открытые травянистые биоценозы, так, она лидирует по обилию в березовом лесу, на разнотравном лугу, пастбищах и на полях зерновых культур. Таким образом, первые два вида являются доминантами и занимают первое или второе места по обилию, то есть обладают высокой экологической толерантностью. Полевая мышь и узкочерепная полёвка больше предпочитают открытые, слабо преобразованные антропогенной деятельностью, ландшафты (разнотравный луг, пастбища и агроценоз).

Также, для Бийской территории характерны алтайский крот, краснощекий суслик, обыкновенный хомяк, заяц русак, обыкновенный ёж, ласка, ондатра и лось. Местами можно встретить барсука, обыкновенную лисицу. Также на территории нашего города, в районе лесопарковой зоны АБ и в Заречной части, можно повстречать обыкновенного ежа — самого крупного представителя отряда насекомоядных, и обыкновенную белку. В водоёмах и реках города можно наблюдать обыкновенного бобра, предпочитающего селиться по берегам рек, прудов и озёр. Чаще всего его можно встретить в проймах реки Бия, а как же в водоемах нашего города, таких как озеро Канонерское и озеро Ковалёвское [24].

Мелкие млекопитающие – наиболее существенная по биомассе и видовому разнообразию группа животных, играющая значительную роль в структуре не только природных, но и антропогенных биоценозов [21].

Представители данной группы животных играют значимую роль в биологическом круговороте веществ и трансформации энергии биосферы. Являясь носителями многих серьезных инфекционных заболеваний, представляют собой важный объект экологического мониторинга, особенно при размещении хозяйственных объектов. Из-за ограниченных миграционных способностей у них стремительно проявляются генетические отклонения, вызванные химическим или радиоактивным заражением территории, что разрешает использовать их в качестве сигнального маркера.

Вследствие резких годовых или сезонных колебаний численности, уведомление о распространении мелких млекопитающих может являться базой для прогнозирования возможных вспышек инфекционных заболеваний. Но, несмотря на актуальность данной проблемы, исследований посвящённых мелким млекопитающим в окрестностях городов, сравнительно мало, при этом большинство из них несет не постоянный спорадический характер.

Несмотря на достаточно неплохую изученность данной группы животных в природных ландшафтах Алтайского края и Республики Алтай (исследования проводятся многочисленными сотрудниками научных и противочумных институтов), в окрестностях больших городов похожие работы раньше не проводились.

Исходя из этого, была предпринята попытка возместить имеющийся пробел, фауны и населения мелких млекопитающих в окрестностях г. Бийска, и её изменение под влиянием антропогенных факторов.

2.2. Санитарно-эпидемиологическое значение отдельных видов

2.2.1. Мыши

В ряде случаев возбудитель передается людям при контакте с грызунами, загрязнении продуктов питания их выделениями, вдыхании пыли, контаминированной возбудителями болезней. В очагах трансмиссивных болезней это происходит с участием членистоногих переносчиков (блохи, клещи, клопы и др.), прокормителями которых являются грызуны.

Хозяйственно-экономический вред, который причиняют грызуны, поедая сельскохозяйственные продукты, повреждая постройки человека, звуко- и теплоизоляционные материалы, электрокоммуникации и т. д., усиливает общее отношение к ним как к вредителям[5].

Немаловажным отрицательным фактором является и психологическое воздействие на людей вида грызунов, особенно крыс, свободно гуляющих около жилых домов, под ларьками или в помещениях магазинов, а также мышей, бегающих по квартире.

Следует учесть, что весной и осенью увеличивается миграционная активность грызунов и совершается смена мест их обитания. Осенью с приходом холодов они стремятся переместиться в жилые дома и другие постройки человека. Весной происходит выселение грызунов на прилежащие к ним участки открытой территории. Летом (июнь, июль) многие мелкие мышевидные грызуны сосредоточиваются в местах, благоприятных для размножения.

Действенным средством защиты жителей от заражения возбудителями природно-очаговых заболеваний и предотвращения хозяйственно- экономического вреда является проведение систематических, профилактических дератизационных мероприятий против грызунов. Вследствие своевременного проведения таких мероприятий происходит уменьшение численности грызунов и нарушается циркуляция возбудителей, уменьшается возможность заражения людей возбудителями инфекционных заболеваний, как на объектах, так и на территории населенных пунктов.

На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, таких как: предприятия пищевой промышленности (за исключением предприятий по добыче и размолу поваренной соли), предприятия, выполняющие хранение, оптовую и розничную торговлю продовольственными товарами; предприятия общественного питания; больничные учреждения (стационары); оздоровительные учреждения для детей (городские и загородные), дома отдыха, пансионаты, гостиницы, мотели, кемпинги; образовательные учреждения для детей и подростков (дошкольные, общеобразовательные, специальные, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); предприятия водоснабжения и канализации; объекты коммунального повседневного водоснабжения (очистные сооружения); предприятия и организации, занимающиеся непроизводственными видами бытового обслуживания населения(кладбища); объекты, занимающиеся внешним благоустройством: организацией санитарной очистки и уборки городов и поселков городского типа, озеленением городов и поселков городского типа (зеленые зоны отдыха); вокзалы железнодорожные – ежемесячно выполняется дератизация.

В городе Бийске колонии мышей можно встретить как частном секторе в районе Зеленого клина, заречной части города, района вокзала, так и около объектов коммунального водоснабжения, изредка их можно наблюдать в мусоропроводах многоэтажных домов.

2.2.2. Крысы

Крысы уже много веков живут бок о бок с человеком, питаясь отходами его жизнедеятельности. По приспособлению к жизни с человеком и к изменениям внешней среды крысы обгоняют всех животных на нашей планете, включая человека. Эти грызуны могут наносить большой вред не только человеку, но и разного рода строениям. Эпидемиологическая опасность крыс весьма значительна в наше время.

Проблема массового расселения таких животных в человеческих поселениях является актуальной проблемой по сей день, так как они способны выжить как в холодных местах, так и в довольно жарком климате, выдерживают очень высокий уровень радиации, но могут погибнуть от психологического стресса.

Крысы в домах начали обитать вместе с нами еще с момента, когда человек стал необдуманно выбрасывать отходы поблизости от собственного жилья. Крысы всеядны, способны к поеданию как животной пищи, так и растительной. Однако массовое развитие данное явление приобрело в ходе развития земледелия, когда люди начали выращивать зерновые, разводить скот.

Пищевые продукты питания следует хранить в местах, недоступных для грызунов. В случае опасности или отсутствия пищи они могут нападать на животных, больных и беспомощных людей, поедать в стае более слабых и больных особей. В агрессивном состоянии способны прыгать до 2 метров в высоту, прекрасно лазают по канатам, трубам, деревьям.

Грызуны могут загрызать в птичниках цыплят и кур, утят, поедают яйца, птенцов, поедают падаль, нападают на кроликов, могут поедать домашних животных (щенков, котят). Способны набрасываться на крупных животных – коров, коз, свиней, лошадей. Устраивая ходы в подпольях и подвальных помещениях, крысы портят фундамент зданий и могут являться причиной затопления подвальных помещений.

Активнее всего они ведут себя в сумеречное время, очень плодовиты в благоприятных условиях среды. Самка в возрасте двух месяцев в течение года может дать до 6-8 пометов по 8-12 крысят [37]. Борьба с крысами зачастую имеет затяжной характер, крысы быстро находят способы избегания хитроумных ловушек, быстро адаптируются к сильным ядам. Наибольшей эффективностью на данный момент времени является дератизация крыс – это комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на истребление грызунов и предотвращение появления крыс в будущем.

Крысы, посещая свалки, выгребные ямы, разные здания, склады, механическим путем и своими экскрементами, мочой, шерстью загрязняют их. Таким образом, крысы, обитающие как в природных условиях вне жилых поселений, так и живущие в различных постройках городов и сел, являются резервуаром возбудителей не менее 20 опасных инфекций, которые вызывают у человека различные лихорадки [34]. Среди них: конголезская лихорадка, венесуэльская лихорадка, лихорадка Чапаре, бубонная чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, тиф, токсоплазмоза, лептоспироз, риккетсиоз. Экскременты грызунов могут спровоцировать приступы астмы, развитие аллергической реакции, обострение атопического дерматита.

Крысы являются причиной пожаров, вызываемых короткими замыканиями электрических проводов при повреждении их изоляции.

Но если посмотреть с другой стороны, благодаря продуктивной плодовитости, они являются основными подопытными животными в различных опытах, в которых испытывают различные медикаменты, заражая их всяческими болезнями, чтобы потом найти от них лечение. Поэтому, несмотря на приносимый ущерб от крыс, нужно иметь к ним долю уважения. В нашем городе в последнее время проблема с крысами потеряла свою актуальность. Сейчас относительно значительные популяции можно встретить в микрорайоне Зеленый клин и на городских окраинах, в районе полигона бытовых отходов.

2.2.3. Сизый голубь

С давних пор голуби играют в жизни человека важную роль. С одной стороны, они доставляют большую пользу, уничтожая вредоносных насекомых и грызунов, истребляя переносчиков различных заболеваний, являются спортивно-промысловым объектом, с другой – птицы наносят вред сельскому хозяйству и переносят возбудителей болезней.

Сизый голубь, наряду с воробьями – типичный городской житель. Эти птицы известны во всем мире. Они живут бок о бок с человеком на протяжении многих веков. Его можно встретить на всей территории нашего города. Птицы, которые селятся в городской среде, обладают различной окраской, тогда как в дикой природе Сизый голубь всегда окрашен одинаково: серо-сизое оперение, две полосы на крыле, серый хвост и темный клюв. Путем селекции, от Сизого голубя было получено много новых пород голубей [4].

Дикие виды живут стаями и при необходимости могут кочевать в поисках пропитания. Городские птицы не мигрируют и предпочитают оставаться на насиженных местах, облетая привычный периметр длиной около нескольких километров.

Жизнь этих птиц во многом зависит от людей, которые обеспечивают голубей пищей. Поэтому чаще всего этих пернатых можно увидеть в парках, возле домов, ферм, комбикормовых заводов, где они всегда получают достаточно пищи и воды.

Все уличные голуби страдают от паразитов – клещей, блох, которых птицы могут переносить в перьевом покрове несколько видов.

Городские особи чаще всего выбирают места для жилища рядом с людьми. Они облюбовали чердаки, крыши, а также брошенные постройки. Чаще всего из-за такого тесного сожительства страдают аллергики, реагирующие на запах голубиного помета. Также нередки случаи распространения птичьих паразитов в подъездах, домах и квартирах через вентиляционную систему домов. Одна из опасных болезней, которую переносят эти птицы для человека – это орнитоз, или, как по-другому можно назвать, пситтакоз, который поражает дыхательную систему, печень и селезенку человека, может вызывать лихорадку [35]. Орнитозом чаще всего можно заразится при подкармливании голубей с рук, не подозревая о болезни, которую можно перенять от пернатых птиц. Так же от голубей можно заразиться такими болезнями как сальмонеллез, туляремия, кампилобактериоз, которые вызывают у человека тяжелые кишечные расстройства, высокую температуру и слабость организма; и еще рядом различных заболеваний.

Единственным критерием при выборе места гнездования, являются хищники. Птицы селятся вдали от мест обитания синатропных животных, таких как кошки, собаки и крысы.

Стаи голубей наносят вред внешнему облику города, покрывая слоем своего помета, в котором находится мочевая кислота, способная разъедать красивейшие здания, памятники, улицы города, архитектурные памятники, механизмы и машины (за год один голубь может производить около 3 кг помета). Все это приводит к огромным затратам на отчистку площадей, зданий, улиц и памятников. Помет, покрывающий опорные конструкции мостов, вышек, способствует усилению коррозии, тем самым приводя конструкции к разрушению.

В настоящее время разработано множество различных средств для отпугивания голубей: акустические пушки, защищающие сельскохозяйственные угодья, биоакустические и ультразвуковые отпугиватели, которые различаются по характеру сигналов опасности и дальности действия. В нашем городе такие средства не применяются.

Глава 3. ПРОБЛЕМА ФЕРАЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Проблема бездомных животных на данный момент очень актуальна в нашем городе. Она не сходит со страниц печати, постоянно обсуждается в средствах массовой информации. Всё больше людей осознают важность этой проблемы. Условно в г. Бийске проживает около 1000 бродячих собак и кошек.

По мере увеличения «степени одичания», или степени «ферализации»:

- увеличивается доля стайных животных;

- увеличивается доля ранее хозяйских, полуодичавших животных городов и сельской местности. Эта зависимость прослеживается очень отчетливо в местностях, где представлены все эти типы. Это повышает смертность во всех возрастных группах; объяснить феномен можно неравномерным распределением доступности ресурсов;

- разнообразие способов питания полуодичавших: они получают корм, как общаясь с человеком (попрошайничая), так и находя его самостоятельно;

- уменьшается плодовитость животных и доля выживающих щенков;

- увеличивается выраженность территориального поведения (для групп);

- уменьшается морфологическое разнообразие внешнего облика – теряются признаки пород, закрепленные искусственным отбором (остаются признаки, характерные для «дикого» типа животных).

- уменьшается агрессивное поведение по отношению к человеку (стоит помнить, что стая более уверенна и опасна).

Между тем, брошенные собаки становятся социальной проблемой для населения нашего города. Сбиваясь в стаи, собаки захватывают целые микрорайоны. Особенно агрессивны они становятся летом. Защищая свои выводки и держа в страхе жителей окрестных домов.

В нашем городе бродячие собаки встречаются преимущественно у мусорных баков, где они находят себе пропитание. В некоторой степени, они являются звеном в цепи утилизации биологических отходов. Они являются разносчиками различных инфекционных заболеваний, нарушают санитарное состояние, а также могут проявлять агрессию в отношении человека.

В последние годы число бездомных животных стало активно увеличиваться. Специалисты объясняют это тем, что зимы стали намного теплее, соответственно меньше погибает молодняка.

Проблемы бродячих животных можно разделить на несколько групп:

- Эпидемиологические и эпизоотологические.

- Психологические (психологический дискомфорт от их присутствия, жалость или жестокость, проявляемая людьми в отношении бездомных животных и её последствия).

- Бездомные животные как источник дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день многие защитники животных видят решение данной проблемы в массовом строительстве приютов и введении строгих законов для населения, которые жестоко обращаются с животными (избивание, поджоги, истязания, нарушение норм содержания), Статья 245. Жестокое обращение с животными Уголовного кодекса Российской Федерации [1].

Главный принцип работы приютов – сохранить жизнь принятым животным и найти им нового владельца. Во время приёма животного на руки будущий владелец подписывает договор, в котором обязуется гуманно обращаться с животным. Часто, через две недели после отдачи, работники приюта наведываются к владельцу с целью убедиться, что владелец соблюдает все пункты договора и предоставляет хорошие условия для проживания животных.

Все те, кто решит открывать приют для животных, независимо от того, будет ли этот приют иметь оплачиваемый персонал, или станет существовать только на пожертвования населения, должны соблюдать по меньшей мере следующие минимальные правила: животных должны содержать в условиях, которые помогут привести к минимуму стрессовые состояния каждого животного; младшим особям должно уделяться большое внимание, для них нужно выделить отдельное помещение от взрослых особей; здание обязано должно обеспечивать защиту животных; помещения должны вентилироваться и обогреваться в холодное время года; помещения для животных необходимо убирать и дезинфицировать регулярно и соответствующим образом; помещения должны быть построены так, чтобы свести к минимуму распространение болезней и паразитов.

В г. Бийске судьбой бродячих «братьев наших меньших» выразило желание заняться известное в городе общество защиты животных

«Преданность», которое осуществляет свою деятельность с октября 2011 года, официально зарегистрировано как юридическое лицо с 15 февраля 2012 г. За это время было спасено около 200 животных, которые обрели новых хозяев [22].

Приютом «Преданность» составлен проект «Целевой программы по гуманному регулированию численности бездомных животных в г. Бийске». Руководство приюта тесно сотрудничает со СМИ города, свою деятельность осуществляет на благотворительные пожертвования горожан, осуществляет деятельность благодаря самоотверженному труду добровольцев, работающих и помогающих приюту. Приют существует так же при поддержке Администрации г. Бийска.

На базе приюта возможна стерилизация и передержка отловленных особей. На данный момент отлов беспризорных собак и кошек совершают в светлое время суток с 8-00 до 17-00, кроме выходных, по поручению заказчика.

Бригада по отлову беспризорных животных укомплектована средствами отлова, спецодеждой, имеет сертификаты на применяемые материалы (лекарства, дротики) [22].

Перевозка отловленных бездомных животных осуществляется специализированным транспортом. Так как в месяц приют должен отлавливать и размещать до 80 собак. Не запрещено (но и не разрешено) выпускать собак в привычную среду обитания. Приют имеет право выпускать собак только после того, как они будут стерилизованы и привиты от бешенства. Стерилизуют и лечат в приюте бесплатно. Таких собак в нашем городе можно узнать по желтой бирке в ухе.

Глава 4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ БИЙСКА

Сохранение биоразнообразия – разнообразия растений и животных, ландшафтов и экосистем – очень важная задача современности. В рамках этой проблемы можно признать, что охрана всего живого на Земле не является узкой задачей определенных групп современности, но является задачей всего человечества.

В условиях все возрастающего антропогенного воздействия на биосферу происходят глобальные процессы потери ее генофонда, сокращения его разнообразия, площадей естественных ландшафтов и биоэкосистем [12].

Зеленые насаждения – это совокупность древесных, травянистых и кустарниковых растений на определенной территории нашего города.

Современный город сложно представить без озеленения территории. Парки и скверы имеют большое значение в жизни горожан. Ведь они не просто делают воздух чище, они впитывают в себя вредные вещества и защищают жилища людей от пыли и шума, которого в городе вполне достаточно. Зеленый массив с комплексом построек по обслуживанию населения предназначен в основном для прогулок и отдыха горожан. Для людей уменьшение парковой зоны в городе оборачивается ростом числа аллергических заболеваний, органов дыхания и проблемам с сердечно- сосудистой системой (особо это касается маленьких детей, чьи организмы столь восприимчивы к различным выбросам).

От парков зависит, чем будут дышать наши жители, и где будут гулять мамы с детьми. Степень благоустройства соответствует требованиям, устанавливаемым к паркам культуры и отдыха.

Наши парки – лёгкие города, за ними надо постоянно ухаживать и развивать их. Эффективность системы озеленения города достигается созданием необходимого количества парков или скверов, объединённых в непрерывные структуры.

Наша задача – сохранить ту растительность, которая сохранилась на сегодняшний день, и увеличить площадь искусственных зелёных насаждений в жилом массиве города. Сейчас в городе насчитывается около 30 скверов и парков: Александровский парк (приложение рис.1), сквер им. Михаила Ломоносова (приложение рис.2), Городской сад (приложение рис.3 ), парк им. Леонида Гаркавого ( приложение рис. 4), лесопарковая зона квартала АБ (приложение рис.5) и др. Наличие в парковой зоне кормовых и биотопических условий позволяет сохранять биологическое разнообразие не только птиц, но и других обитателей.

Зелёные насаждения занимают не менее 70-85% от общей площади всей парковой зоны города. Кроме того, на её территории прокладывают пешеходные дорожки, велодорожки, водопровод, обеспечивающий полив не меньше 25% от всеобщей площади парка; устанавливают внешнее освещение и строят площадки для детей. В крупных городах обычно создают сеть парков культуры и отдыха.

Так же немалую роль играют и городские леса, оказывая существенное влияние на температурный и ветровой режим воздуха в городе. Похвастать лесом внутри города может не каждый населенный пункт. Зона городских лесов в нашем городе простирается с севера на юг на 13 км, с юго-запада на северо-восток на 35 км. Всего под городские леса в Бийске занято более 6 тысяч гектаров.

Древесная растительность города представляет собой существенное препятствие для движения воздуха, значительно уменьшает скорость ветра, тем самым улучшает климат. В городских условиях зеленые насаждения снижают скорость ветра в 3-4 раза.

Значение городских лесов определяется способностью поглощать углекислый газ и выделять большое количество кислорода. Наибольшей окисляющей способностью обладают хвойные деревья (сосна, ель), а также некоторые сорта лип и берёз [33].

Леса активно преобразовывают атмосферные загрязнения, особенно газообразные, и городскую пыль, эффективно задерживают таяние снега и сточные воды весной. Лес надежно защищает берега рек от эрозии почв, тем самым предотвращая загрязнение водоемов почвой.

С лесами связана основная доля биологического разнообразия нашей планеты – живых организмов и экосистем. Они являются главной средой обитания для большого количества животных, растений, существующих на нашей планете, и большинство этих видов без леса существовать не сможет. Сохранение разнообразия лесов, и в первую очередь – диких лесов, живущих при минимальном вмешательстве человека, имеет большое значение для его сохранения.

Все виды животных взаимозависимы между собой и потеря одного вида может иметь далеко распространяющиеся последствия для других видов и сообществ. В итоге могут вымереть другие виды, и все сообщество дестабилизируется, в последствии – вымирание целых групп видов.

Приоритеты в области сохранения биоразнообразия отличаются на разных уровнях. То есть, местные приоритеты могут не совпадать с глобальными, однако, они не менее важны и существенны, чем глобальные. Работа по сохранению биоразнообразия в рамках всего человечества не может быть ограничена охраной лишь нескольких особо богатых видами экосистем. Сохранение биоразнообразия в будущем может быть устойчивым процессом только тогда, когда общество будет взволновано и убеждено в необходимости воздействий в этом направлении.

Для достижения цели по сохранению биоразнообразия создан ряд биологических принципов:

- Организменный принцип – обеспечивает сохранение организмов и их воспроизводство, а также сохранение генотипов.

- Популяционный принцип – обеспечивает сохранение и восстановление численности и местообитаний популяций, позволяет поддерживать их здоровье, сохранять внутрипопуляционное генетическое разнообразие и разнообразие элементов внутрипопуляционной структуры, а также уникальность популяции.

- Видовой принцип – позволяет сохранять и восстанавливать численность и ареалы видов, сохранять видовую пространственно- генетическую популяционную структуру и разнообразие популяций и внутривидовых форм.

- Биоценотический принцип – способствует сохранению и восстановлению природных сообществ, их видового и функционального разнообразия, а также поддерживать естественные процессы формирования сообществ.

- Экосистемный принцип – обеспечивает сохранение и восстановление природных экосистем и экологически сбалансированных природно-культурных комплексов и поддержание естественных процессов их развития.

- Территориальный принцип – направлен на сохранение территориальных комплексов природных экосистем, их разнообразия и пространственной структуры в пределах территориального комплекса, а также сохранение разнообразия экологически сбалансированных природно- культурных комплексов.

- Биосферный принцип – обеспечивает сохранение биосферы, глобального видового разнообразия и сохранение глобального разнообразия экосистем [32].

По мере развития нашей цивилизации, увеличения численности населения, требований к качеству окружающей среды, воздуха и всех подобных благ человечества, даваемых лесом, возрастает. А самое главное – на смену элементарному осознанию его роли постепенно, хотя и весьма медленно, приходит осознание того, что нужно делать для того, чтобы роль леса в сохранении благоприятной окружающей среды для мест обитания животных была благоприятной [36].

Большое количество деревьев (леса, тайга) являются естественным местом обитания для многих видов животных и птиц, а также для животных, которые внесены в Красную Книгу Алтайского края.

Зачастую в городе можно повстречать представителей различных видов, пресмыкающихся и земноводных, которые обитают в парках, здесь они находят себе пропитание, размножаются.

Так, самый яркий представитель пресмыкающихся – прыткая ящерица, которая изредка попадается на глаза горожан, ведя скрытый образ жизни.

Многие птицы, обитающие у нас в городской черте, обустраивают свои гнезда на деревьях, например, такие как, воробей, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сорока, а также серая и черная ворона и многие другие. Всем эти представители, наиболее распространены в нашем городе, их можно встретить как в различных парках и скверах, так и в лесопарковой зоне в районе АБ и Заречной части нашего небольшого города. Зимой в городских садах и парках можно встретить кочующих птиц – снегирей, свиристелей, обычных синиц.

В некоторые сильно заснеженные зимы в город прилетают птицы из ближайших лесов, для нахождения пропитания (синицы, поползни, снегири, клесты). Иногда в скверах можно наткнуться на сов. Это далеко не все представители, которых можно повстречать зимой.

Рациональная вырубка деревьев позволит уберечь норы или другие виды жилища животных и птиц, а также их кормовые угодья.

К сожалению, на сегодняшний день можно говорить, о том в настоящее время происходит резкое ухудшение состояния городских лесов, так как не обеспечивается необходимая охрана для его восстановления.

Антропогенное загрязнение наносит большой вред городским скверам, паркам и городским лесам, находящимся у дорог, неподалеку от селитебной части города, кучи мусора, пластиковые пакеты и разбитые бутылки больше всего внимания привлекают ранней весной [12].

В районе Мочища каждый год жители «любуются» на большую свалку мусора напротив училища № 46. Обочины улицы Социалистической завалены разбитым кирпичом, пустыми бутылками, сухими ветками и старой сломанной мебелью. Все это характеризует высокую степень замусоренности бытовыми отходами, что может привести к вымиранию или исчезновению вида из этой территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы по теме.

Урбанизация – это быстроразвивающийся процесс и самая глобальная проблема нашего столетия. Все это пагубно влияет на видовой состав нашего города. Вследствие антропогенных «вмешательств» многие виды растений и животных исчезают из городской черты. Это ведет к формированию новой биоты города и её видового состава. Этот процесс затрагивает и наш город.

Бийск расположен в центре крупнейшего материка Евразия на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины. Городская черта включает в себя участки лесных массивов и степей, пойму реки Бия. Все это, в сочетании с условиями урбанизированного ландшафта, привлекает многие виды животных из окружающих биотопов, которые, вместе с синантропными видами, формируют фауну нашего города.

В пределах городской черты и в окрестностях встречается около 110 видов различных птиц, из которых наиболее обычны домовой воробей, большая синица, городская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сизый голубь, горлица, сорока, галка, грач, серая и черная вороны.

В Красную книгу Бийска и Бийского района внесены 46 видов животных, которые проживают в окрестностях города (из отряда насекомоядных – темнозубая бурозубка, сибирская белозубка; из отряда рукокрылых – прудовая ночница, водяная ночница, малый ушан, рыжая вечерница; из отряда хищных – выдра).

Наибольшее число видов можно встретить в зоне дачных поселков (около 34 видов) и промышленной зоне, расположенной в смешанном лесу (около 50 видов).

Также в пределах нашего города обитают пять видов пресмыкающихся, из которых самым обычным и часто встречающимся видом можно считать прыткую ящерицу.

Земноводные представлены четырьмя видами, такими как озерная лягушка, остромордая лягушка, серая жаба, а также единичны случаи встречи сибирской лягушки.

Обычно в проймах реки Бия можно встретить плотву сибирскую, ельца, щуку, речного окуня, ерша, лещей, пескарей, реже попадаются серебряный карась. В нижнем течении р. Бия, верховьях р. Обь единично можно повстречать язь, стерлядь.

Немаловажным отрицательным фактором является наличие санитарно- эпидемиологических видов (мышей, крыс, голубей). Которые способны переносить различные заболевания человеку, такие как туляремия, бубонная чума, орнитоз.

Проблема ферализации домашних животных в нашем городе с каждым годом находит лучшие решения: создаются приюты для бездомных животных, где их выхаживают, и пристраивают к новым хозяевам. Тем самым создаются комфортные условия для проживания горожан. В нашем городе судьбой бродячих «братьев наших меньших» занимается известное общество защиты животных «Преданность» которое функционирует уже на протяжении 6 лет.

Главной средой для обитания различных животных и птиц являются парки, скверы и лесопарковые зоны. Большинство видов без естественной природы существовать не смогут. Сохранение разнообразия лесов, и, в первую очередь, диких лесов, живущих при минимальном вмешательстве человека, имеет большое значение для сохранения видов.

Для поддержания биоразнообразия нашего города, на наш взгляд, необходимо более качественно следить за состоянием городских лесов и скверов, которые являются местами обитания и размножения многих видов животных и растений. В настоящее время здесь нередко можно встретить несанкционированные свалки, поврежденные деревья и кустарники. В этом деле Администрации города может помочь волонтерское движение нашего вуза, а так же можно привлечь к проблеме учебные заведения, на базе которых возможно образование дополнительного волонтерско- экологического отряда для очистки улиц города от несанкционированных свалок.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)

- Алинзер, А.С Качество городской среды как фактор интенсификации прогресса [Текст]. / А.С Алинзер — Проблемы качества городской среды. — М.: Экология, -С.33 — 35.

- Беляев, И.П. Индикаторы качества окружающей среды. Экология большого города [Текст]./ И.П.Беляев, Е.И. Пупырев.- М.: Прима- Пресс, — 168 с.

- Беликова, Е.А. Орнитофауна г. Бийска [Текст]. / Е.А. Беликова // Известия Бийского отделения Рус. географ, об-ва. – Бийск: РИО БПГУ им. В.М. Шукшина, 2005. – С. 58-61

- Бавыкина, Е. Н. К вопросу об экономическом аспекте экологических проблем г. Бийска [Текст] / Е. Н. Бавыкина // Алтай: экология и природопользование: тр. VI Рос.- монгол. науч. конф. молодых ученых и студентов. – Бийск, – С. 155-158

- Бийск [Текст]: энциклопедия / под ред. К. Г. Колтакова, В. П. Никишаевой. – Бийск: БПГУ, – 415 с.

- Бийск [Электронный ресурс]//Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki / Бийск (дата обращения Среда, 08.04.2018, 14:45).

- Бакланова, С.Л. Экологическое образование в курсе «География Алтайского края» [Текс] : учеб.-метод. пособие для студентов педвуза / С.Л.Бакланова. – Бийск: БПГУ, – 296 с.

- Белов, С. В. Охрана окружающей среды [Текст]: учебник / С. В. Белов. — М.:Высшая школа, 2012. — 155 с.

- Важова, Т. И. Особенности природной флоры Бийска [Текст] / Т. И. Важова // Вопросы природопользования и методические аспекты их изучения: сб. ст. — Бийск, 2013. — С. 25-30.

- Гусев, А.И. Экология Алтая [Текст]: монография / А.И. Гусев, О.И. Гусева; Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО» им. В.М. Шукшина, – 180с.

- Гусева О. И. Антропогенное загрязнение городов Алтайского края [Текст]: доклад/ О. И. Гусева. – Бийск, – 4 с

- Дзагоева, Е.А. Особо охраняемые природные территории г. Бийска [Текст]: [справочник] / Е.А. Дзагоева, Г.С. Петрищева, Н.А. Цехановская, С.Л. Бакланова. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 2011. – 86 с

- Красная книга: редкие, исчезающие растения и животные Бийского района Алтайского края, нуждающиеся в охране [Текст] / Администрация Бийс. р-на Алт. края, Гос. ком. Алт. края по охране окружающей среды, Алт. гос. ун-т. – Новосибирск: – 104 с.

- Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных [Текст] / науч. ред. Н. Л. Ирисова.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, — 238 с.

- Красная книга Российской Федерации (животные) [Текст] / Гл. ред.: В. И. Данилов-Данильян / М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862с.